「全知識・全ノウハウ」直前期活用法&執筆者からの応援メッセージ byりいあ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

はじめに

こんにちは。りいあです。

今回は、直前期特別企画!「中小企業診断士2次試験合格者の頭の中にあった全知識・全ノウハウ」の執筆陣をゲストに招いて、直前期の対策等についてインタビュー形式でお届けします。

インタビュアーは私だよ。

みなさん、日々の勉強お疲れ様です!

2次筆記試験まで残すところあと2週間。いよいよ令和4年度決戦の日が近づいてきましたね。

受験生のみなさんは今どんなお気持ちでしょう。

「やることはやった。あとは最終調整」

「やり足りないことがたくさんあるけど、あと2週間をどう使おう…」

「新たな教材に手を出すのは怖いし、落ち着かないし、今何したらいいんだろう?」

「うわああ緊張する、誰か助けて……!」

色々な想いがあると思います。

これまで重ねた努力が大きければ大きいほど、今抱える不安や想いは大きいのではないでしょうか。

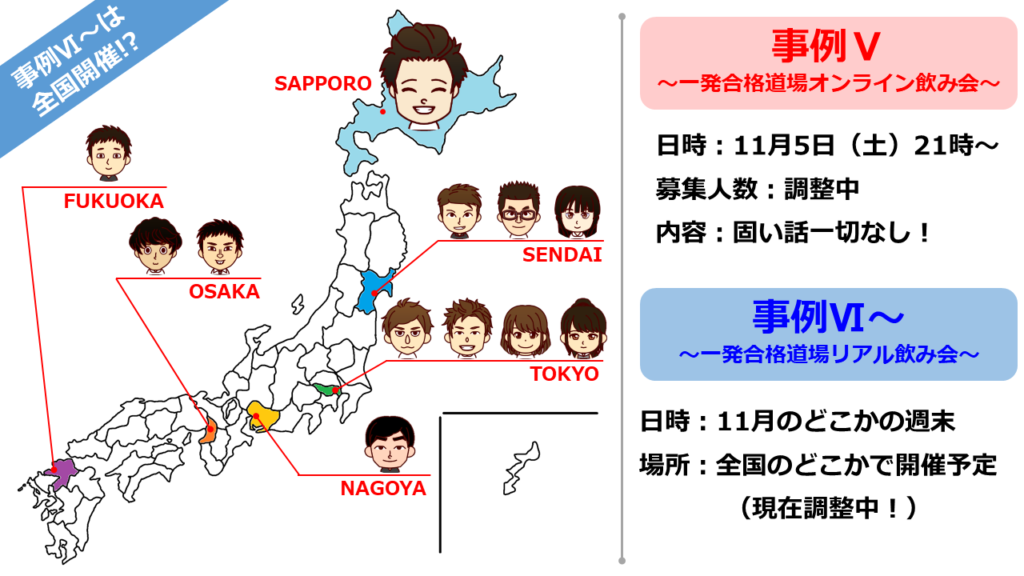

そんな受験生みなさんの力になれるよう、2022年度版「全知識・全ノウハウ」執筆者の仲間に応援に来てもらいました!

全知識&全ノウハウをお持ちでない方も、直前期の勉強方法の参考にしてみてください!

「全知識・全ノウハウ」とは何かについては、まよの教材紹介記事

をご覧ください。

執筆者紹介

最初に、簡単に執筆メンバーの自己紹介をお願いします。

はじめまして。事例Ⅱを担当しました、ゆーきちです。

日用品メーカーR&Dにてヘルスケア事業に従事した後、国立大医学部に学士編入学し、医学生をしています。コロナ禍で病院の赤字経営を目の当たりにし診断士を志しました。合格後、コンサルティング事務所を開業しています。

こんにちは、安藤です。私は事例Ⅲを担当しました。

日用品メーカーの研究開発部門にて技術開発、製品開発、新規事業開発に従事した後、戦略立案・組織開発等の業務を担当しています。共働き・育児を行いつつ、診断士試験に夫婦同時合格を達成しました。現在は、複業診断士として活動しています。

やっほー!

こんにちは。事例Ⅳを担当した田邨です。

プラントエンジニアリング会社に勤務し、配管、機械設備設計エンジニアとして複数の海外案件を担当してきました。現在は、中小企業診断士の勉強を通じて得た知識を活用し、多国籍チームの運営を行っています。それ以外にも社会課題解決型ビジネス創出への挑戦などもやっています。

そして、私りいあです。

事例Ⅰを担当しましたよ。

今回は、このメンバーで「全知識・全ノウハウ」を使った直前期対策についてお伝えします。

「全知識・全ノウハウ」直前期活用法

ゆーきちの場合

さて、まずは、ゆーきちに聞いてみようかな。

よろしくね。

よろしくお願いします。

(あれ?りいあってこんな顔だっけ…?)

ゆーきち的には、直前期に「全知識・全ノウハウ」で見ておくといい箇所はどこですか?

全ノウハウ第3部第1章Ⅳに掲載されている【与件文ナシ!「アウトプット力向上・編集力向上・知識定着」に役立つ『想定問題集』】です!

ほうほう。具体的に、どんな内容?

各事例、問われやすい論点の設問について、約100字以内で解答をまとめる演習を行うことができます。与件文がなく、1問5分程度で取り組むことができるため、1次知識の最終確認や解答作成のトレーニングにピッタリです!

短い時間での総仕上げにうまく使えそうだね。

りいあの場合は、残念ながら中間期に少しやっただけで試験を迎えてしまったようなんだ。

実際にうまく活用したゆーきちの場合、直前期にはどのように使っていましたか?

私の場合、直前1~2週間は過去問演習に加えて、本章の解答の写経を行い、本番を想定した最終調整をしていました。

最終調整か。仕上がってきていたようだね。

そのうえで、さらに写経という実直な方法で確実に合格をつかみ取ったんだね。

安藤さんの場合

お次は、安藤さんに聞いてみよう。

今の時期に、見ておくといい箇所を教えてくださいな。

自分自身の現況や考え方等によって見る箇所は変わり得ると思いますので、くれぐれもご自身で取捨選択していただければと思いますが、一例としてこの時期に私が使っていた箇所をお伝えします!

本当におっしゃる通り。今回、執筆者4人も色々な活用法をあげているよね。ぜひ、受験生のみんなには状況に応じて選択してほしいね。

さて、実際に合格した安藤さんが使っていた箇所は?

全知識については、代表的なS W O T項目や最重要の切り口、使える解法テクニック、知っておきたい考え方のトレンド、は確認程度で時々見返していました。ファイナルペーパー作りの参考にもなると思います。

ポイントがまとめられた部分だね。パッと手早く見返せるよね。

全ノウハウについては、私も、この時期は、ちょっとした隙間時間にひたすら【与件文ナシ!「アウトプット力向上・編集力向上・知識定着」に役立つ『想定問題集』】を使って勉強していました。事例毎に想定設問が用意されており、短時間でタイトル通りのスキルアップが図れると思います!

またしても『想定問題集』があがったね。隙間時間にも使えるコスパの良さが直前期におススメの理由なんだね。

田邨さんの場合

田邨さんの場合、おススメ箇所はどういうところですか?

おすすめは実際の合格者の答案およびそのプロセスを詳しく書いていることです。

第2部の【本試験問題でのノウハウ活用例】、いわゆる本編だね。

答案作成に慣れてきたな、仕上がってきたな、って思ったタイミングで改めて全ノウハウやふぞろいなどの合格者の答案と自身の答案を比べてみてください。すると内容は似ていても自身の答案に足りない解答要素が見つかることがあります。

仕上がったからこそ比べられるんだね。

その際、全ノウハウは実際の合格者の答案作成プロセスを懇切丁寧に記載しています。次解く時に確実に拾うべき解答要素を拾うためにも、皆さんの答案作成プロセス磨き上げに是非活用ください。

比べることで、何か気づきがあるかもしれないんだね。

りいあの場合

さて。一応りいあにも聞いてみようか。

直前期に見ておくといい箇所はどこですか?

私の場合、直前期は第1部Ⅰ~Ⅴ【2次試験のノウハウ(基本パート)】をよく見返しました。

直前期になって、基本パートに戻ったんだね。

今更と思えるかもしれませんが、成長した直前期だからこそ、自分の中にあるノウハウとかみ合って基本を理解できることがありました。勉強当初はよく理解できないまま流し読みしていたんですね。

また、直前期に新しい情報や奇抜な情報に戸惑ったり影響を受けたりするのが怖かったので、【基本パート】は安心して読むことができました。

りいあの場合は、試験1か月前まで伸び悩んで、なんとか試験ギリギリに仕上げたから、この直前期には基本パートに立ち返っての情報整理が必要だったんだね。

執筆者からの応援メッセージ

今回、直前期対策のアドバイスのため駆けつけてくれたメンバーから、道場読者のみなさんに応援メッセージです。

この時期、緊張と不安で落ち着かない日々を過ごされている方も多いと思います。昨年の私もそうでした。最初はダメもとで勉強していたつもりが、いつの間にか合格したいと思うようになり、合格したいと思えば思うほど、不安な気持ちが強くなりました。緊張や不安を感じるのは、真剣に取り組んできた証です。ここまで頑張ってきたあなたは、確実に成長しています!体調管理には気を付けて、最後まで焦らず・コツコツ・丁寧に、できることを積み重ねていってくださいね。

二次試験、いよいよですね!二次試験に向け、仕事が忙しい中、時間を見つけて勉強している方もいると思います。子育てをしながら寝静まった頃に勉強されている方もいると思います。各々で環境は違うとは思いますが、「自分の状況下で、できることはやりきった」と思える様に、残りの期間を精一杯過ごしてください!応援しています!

いよいよ2次試験が迫ってきていますが、いくら勉強しても手ごたえがない、自分が成長できているか分からない、とモヤモヤしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。私も昨年すごくモヤモヤしながら勉強したのを覚えています。私はなんとか2回目の受験で合格を勝ち取ることができましたが、今振り返ると勉強は裏切らない試験であると確信しています。勉強すればするほど皆さんの力は確実に伸びています。試験本番、事例4のペンを置く最後まで諦めずいきましょう!

おわりに

いかがだったでしょうか。

2週間後には、今この記事を読んでくださっているあなたが、令和4年度2次試験合格答案を作り出してくれるはずです。

合格者の頭の中にあった全知識と全ノウハウの多くは既にあなたの頭の中にあるはずです。

最後の仕上げとして、残り2週間で、ノウハウや知識をおさらい、追加、整理して、さらにレベルアップしてくださいね!

来年度の「全知識・全ノウハウ」執筆メンバーや道場14代目はあなたかもしれません。

あと少し追い込みましょう!焦らず気負わず、あなたらしく頑張ってください!

執筆時は深夜2時に普通にLINEし合う日々でした…。

執筆の苦労話や診断士試験合格後の活動などは、またの機会に。

さて、明日は、YOSHIHIKOの直前期お役立ち記事です。

道場の魅力を凝縮お届け☆

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

毎日読ませていただいております。

貴重な情報をいつもありがとうございます。

私は今回が4回目の受験となります。

3回目の不合格が分かった時からも、毎日、毎日過去問や受験校の答練を解き続けています。事例を解いた回数は相当数です。 1回目の受験以降、ほぼ毎日解いていますから、、、、、、数えたくもないですね 笑

受験校の最終模試もなんとか合格点に届き、20年から令和2年までの過去問も、合格点以上の解答は作れるようになっている状態です。自信もついてきたところでした。

そんな私は、昨日、令和3年の過去問を解きました。(昨年、受験した後は自己採点も、模範解答もみてないので、ほぼ初見の状態です。)

自信もついた状態だったので、なんとかクリアできるだろう。と挑みましたが、やはり、昨年と同様に、「うわ~、わかんねー、なんて書けばいいんだろう、、、むずかしー」という気持ちは減っているわけではありませんでした。

しかし、そんな中でも、過去問を解いた中で蓄積された知識やパターンを駆使して、模範解答に近い回答を書くことができました。 とはいっても、一発道場に掲載されている高得点者の解答にはとても及びませんが、、、、、

まぁ、おそらく60点前後は取れているだろうかな??? というところだと思います。

そこで感じたことは、「それでもやっぱり、過去問にはない初見の論点や、とても読み取れないような複雑な作問、なんて書けばいいのか分からないと感じるような作問を作ってくるんだな。」 と思いました。

結局は、「そんな中でも冷静に、60点に達するような回答を仕上げる。ということに尽きるんだろうな。」 と感じています。

これまでは、100点を取れるように、いや、80点をたたき出せるように本試験に挑む。という気持ち本試験を迎えていたため、本試験で想像以上の難易度に散る。 気持ちが折れて、試験中なのに半分諦める。 という状態になってしまったんだろうな。。。という気がしています。

その証拠に私は、事例4のためになるのなら。と、簿記1級にも取り組み、合格もしました。

そんな私でも、昨日、解いた令和3年の過去問の事例4の難問は解ききることが出来ませんでした。 でも、取れる論点は、取れました。 昨年は、難問に慌てて、冷静さを失い、てんぱった状態で、簡単な問題を落ていたなという記憶もよみがえりました。

なるほどな。 と思いました。 結局、取れる問題を取る。 難問は難問として、諦めず冷静に取り組む(結果は間違っていてもある程度の点数は入る) ということなんだろうな。と思っています。

令和3年の過去問を解いてよかったな。と感じています。 本試験では、あまり気負いしないよう、もうできるはずだ。とかいう自信を持った状態で挑まず、難しい論点が今年もでるだろうから、それはそれで冷静に対処できるように挑むぞ。 という気持ちを持っておきたいと思います。

残りの2週間は、丁寧に丁寧に、過去問を解いたり、知識を整理したりして過ごしたいと思います。

長文失礼しました。 独学で勉強しているため、いまの気持ちを誰かに伝えたりすることできないので、ここに記させてもらいました。

ぺっぺ様

コメントありがとうございます。

診断士試験合格に向けて、大変な努力をされていること、敬服いたします。

1回目の受験から4回目の今回まで毎日事例を解き続けていること、事例Ⅳ対策として簿記1級を取得していることなど、どれも決して誰にでもできることではないです。

診断士試験は、努力しないと突破できない試験だと思いますが、一方で、本番一発勝負の賭け的要素が確かにあると感じます。

合格する力のある人でも、当日のコンディションで次第で合格できないことが起こり得る試験ですよね。

「そんな中でも冷静に、60点に達するような回答を仕上げる。ということに尽きるんだろうな。」はまさにその通りだと思います。

試験2週間前のこの時期に、初見に近い令和3年の過去問を解いた結果を、このように冷静に受け止められることは素晴らしいと思います。

当日も、今のぺっぺ様の気持ちのように、気負い過ぎず、冷静に、最後まで粘り強く1点でも多く点を重ねて60点以上をつかみ取ってきてください!

合格されることを心から祈っています。応援しています!

ありがとうございます。