2次試験勉強、私のリアルな350時間 by どらごん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

どうも、どらごんです。

1次試験を受けた皆さま、おつかれさまでした。

もしかしたら1次試験が残念な結果となった方も本記事を見られているのでしょうか。

私も1年目の1次試験は4点足りず不合格となりました。割と自信があっただけにしばらくは放心状態で、その後、没問や得点調整がないかな?とわずかな期待を胸に1ヶ月悶々と過ごしました。(結果なかった)

再始動したのは翌年の1月からです。

ただ、このときの挫折が背水の陣となり、翌年の1次試験、そして2次試験のやる気と決意と合格に繋がったと思っています。

同じような思いをしたhotmanもこちらの記事で皆さんを後押ししています。

それぞれの思いを胸に。大いなる決断を。

1次試験合格者の皆さま、おめでとうございます。昨日までの3日間で1次試験の疲れも回復したのではないでしょうか。

ゆっくりしたい気持ちもあるかもしれませんが、あと80日間で2次試験です。

今一度、心と体のガソリンを満タンに、トップギアで、フルスロットルで、ロケットスタートぶちかましましょう。

ただし勉強時間は有限です。少しでも燃費のいい勉強法で臨みたいところ。本記事が、ではなくとも道場記事がその一助になれば幸いです。

本日は2次試験初学者向けセミナーを開催します。

セミナー出たいのに出られなかった方は、明後日から記事にするセミナーレポートをご覧ください。

はじめに

去年、私は1次試験を終えた後に2次試験対策の情報収集を始めました。過去問もそのときほぼ初めて見ました。だいぶ遅い発進だったと思います。

その中で「ああ、こりゃ今年合格するの無理だな…」と思いました。

過去問を時間かけて読んでも、一文字も答えが思い浮かばない。

スタートが遅れたうえ、全くのゼロベース。たった2か月半で何ができるのだろうか。財務・会計も特別に得意というわけではないし。

しかも1次試験を突破した精鋭たちに加え、前年に厳しい戦いを経験している2次試験2回目の猛者たちが相手だ。私なんかが上位18%に入ることなんか到底無理だ。

2次試験を1回で合格する、なんてのは地頭のいい一部のエリートだけの所業だろう。

2次試験は1年以上かけてゆっくりじっくり取り組むべきなのだろう、と。

しかし、こうも思いました。

なんだ、たった2か月半じゃないか。長い人生の中のたった数十日間、死ぬ気で取り組んでみよう。

もし今年ダメだったとしても、その数十日間の経験が来年活きるだろうと。

(どういう気持ちの切り替えがあったのか、今となっては覚えていないのですが…)

それからは思考に余裕があるときは常に2次試験のことを考えました。朝起きてから寝る直前まで。下手したら夢の中でも。

仕事のどうでもいい会議や食事中、入浴中などテキストを出せない環境下でも脳内でファイナルペーパーをめくって反芻し、記憶を定着させました。

そうやって生活の全てが「2次試験」になってくると、段々と2次試験の勉強が楽しくなってきました。

過去問を80分間集中して解いて時間通りに書き上げたときや、そこで捻出したキーワードがふぞろいとドンピシャ合った瞬間や、自分の解法を練り上げる作業や、精魂込めて作ったファイナルペーパーを悦に浸って眺めているときや、なんやかんやが楽しかったです。

楽しいは正義です。

どうか皆さんも80日間、死ぬ気で楽しく取り組んでください。

2次試験について

2次試験について、まずは以下の記事を読んで頂ければ。10分くらいあれば読めます。思いがけずノスタルジックな感じの記事になりました。

記事では「事例攻略のセオリー」という書籍を紹介していますが、入手がやや難しいです。「まとめシート流!ゼロから始める2次対策」のほうがいいかもしれません。こちらはKindle Unlimitedで無料で読めます。

最初はこのような書籍で基本的な「2次試験の概要」「2次試験の勉強法」「2次試験の解法」「2次試験のセオリー、鉄則」を学んでください。

2次試験では以下の2つを早めに確立する必要があると(個人的に)思います。

- 自分に合った勉強法

- 自分に合った解法

ネットや書籍では、様々な2次試験の勉強法・解法に関する情報が紹介されています。ただし、それらの情報を無条件に信じ込まずに、「あーそんなやり方もあるのね」くらいの感じで取り込んでください。

そして、他人が推奨する様々な勉強法・解法を分析し、パクって、折衷して、改善して自分オリジナルのベストな勉強法・解法を確立してください。これが2次試験の勉強を進める上で重要な作業だと思います。

元も子もないのですが、結局のところ万人受けする勉強法はないのです。絶対的な解法はないのです。人それぞれ、得意・不得意が違いますし、記憶力や文章力、論理的思考力、情報処理能力、現場対応力が違います。勉強に使える時間や場所、また独学or予備校なども異なります。

しっかりと自分自身の内部環境、外部環境を分析して、それにジャストフィットした戦略を立案してください。

その際に、本道場ブログの膨大な記事がお役に立てるかと思います。

…ということで、だいぶ前置きが長くなりましたが、本記事では参考までに「私の勉強法」を「私が過ごした350時間」とともに紹介します。

ぜひ「パクってカスタマイズ」してみてください。

ちなみにですが、私は孤独な独学でした。予備校(通学や通信)だけでなく勉強会やセミナー、予備校の模試すら利用していません。自分以外の受験生は試験当日に会うまで都市伝説だと思っていました。

本業の関係でずっと情報処理技術者試験に取り組んでいたのですが、その情報処理試験では孤独学が当たり前で習慣づいていました。今思えば、勉強会やセミナーなどのことをきちんと理解した上で判断するべきでした。

私の350時間

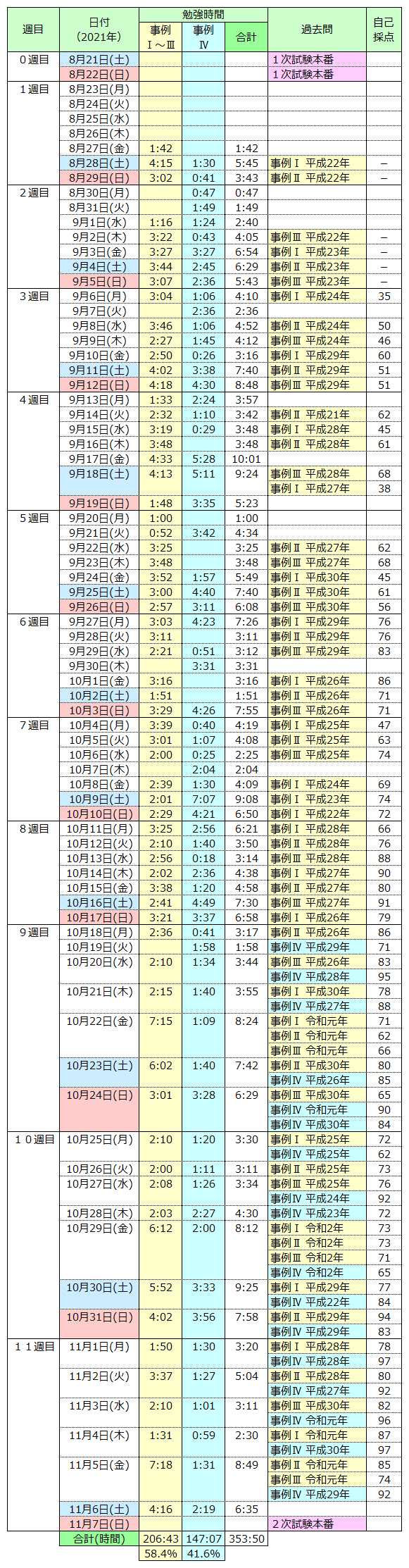

私が去年、1次試験終了後から2次試験までに費やした350時間は以下の通りです。日付は全て2021年です。去年の2次試験勉強期間は11週。今年は12週なので1週間短かったです。初動が遅れたため実質の勉強日数は72日間でした。

縦長の画像ですみません。表では勉強時間とともに解いた過去問の事例と自己採点結果も示しています。行動パターンが筒抜けで少し恥ずかしい。

勉強時間はスマホアプリのStudyPlusで計測しました。あくまで机に向かっていた時間をカウントしています。電車の中の勉強や脳内ファイナルペーパーの勉強時間は含まれません。

事前にびっちり計画立ててやったわけでなく、週初めに1週間のスケジュールをざっくり組んで、週の途中で都度メンテナンスしながら日々やることを決めていました。どの年度の事例を解くか、というのも結構適当です。

ただし、最初に2つの定量的な目標(KPI)を決めました。

- 350時間勉強する

- 80事例の過去問を解く

道場の合格体験記を分析したところ、1年目で2次試験をクリアしている合格者の平均学習時間は280時間でした。だったらその1.25倍の350時間やれば合格できるだろうと安直に考えて設定しました。事例数の目標値も合格体験記をもとに決めました。

だいたい平日は夕方から夜までの3時間を事例Ⅰ~Ⅲに、朝5時ごろ起きて出社するまでの1~2時間を事例Ⅳの勉強時間としていました。結果、事例Ⅰ~Ⅲと事例Ⅳの勉強時間の配分は、だいたい6:4となりました。休日は朝から晩までです。

事例Ⅰ~Ⅲの勉強法

勉強法というほど大げさなものではありませんが、事例Ⅰ~Ⅲは基本的に過去問を解いて「ふぞろい」で自己採点する、を繰り返しました。以下、時系列に記します。

<1週目~2週目>

まずはざっと「事例攻略のセオリー」を読んだ後、1週目の土曜日に過去問を解きました。

皆さんも早めに1つ目の事例を解くことをお勧めします。解法や作法など事前の情報がない状態でも構いません。

今の状態で解くのはもったいないと思うかもしれません。でも大丈夫です。同じ問題でも数週間、別の事例を複数取り組んでいれば忘れてしまいます。解き惜しみしている余裕はありません。

とはいえ最初は味見がてら古い問題がいいかもしれません。私は平成22年事例Ⅰを最初に解きました。

結果は前述の通りです。一文字も書けない設問もありました。最初の6事例まで採点不能でした。問題を解くより、ふぞろいを見て答えのキーワードがどうすれば抽出できたか、模範解答のようなきれいな日本語はどう組み立てればよいか、を考えることに重視していました。

<3週目~4週目>

3週目くらいからようやく採点できるレベルになってきました。とは言え、まだ80分で解けてはおらず論理的な思考能力を鍛えているといった段階です。

<5週目~6週目>

問題を解く時間を80分間と制限したのは5週目からです。80分間で説得力のある文章を早く書くことを意識しました。ただ、この間はまだ解法を模索していました。

<7週目~8週目>

自分の解法が確立したのは7週目くらいです。(私の解法については別途記事にします。)

そこから自分の解法を練り上げるといった作業に入りました。

<9週目~11週目>

直前期の仕上げとして、9週目の10月22日と、10週目の10月29日に初見の年度の問題を使ってセルフ模試を行いました。

目的は1日かけて4事例解いたとき、頭と体がどれだけ疲れるかを確認したかったためです。だいぶ疲れましたがスタミナが鍛えられているのを感じました。

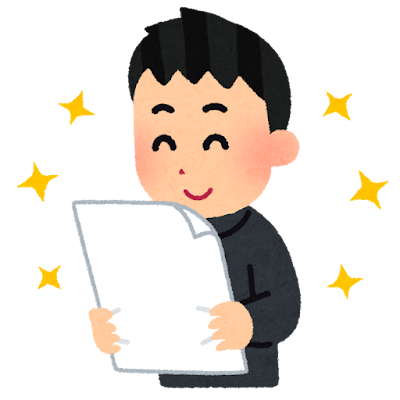

年度、事例ごとの過去問をいつ解いて自己採点が何点だったかの表を以下に示します。自分の成長具合を確かめながら独りでニヤニヤしていました。

平成25年~平成30年の6年間をメインそれぞれに2~3回ずつ解いていました。令和の2年間分はセルフ模試用です。平成24年以前は1週目~2週目のちょっとした練習用です。

9月14日に私の中では一番古い平成21年事例Ⅱの問題を解きましたが、ここまで古いとなんかちょっと問題の傾向やふぞろいの採点基準に違和感がありました。(スポーツ用品店と銭湯のコラボというやや無理筋な問題)

ふぞろいの採点方法や、解法のPDCAの回し方は他の記事に詳しく書いてあるのでそちらをご覧ください。

事例Ⅳの勉強法

<1週目~8週目>

1週目~8週目までは「30日完成! 事例IV合格点突破 計算問題集」を2周と、「事例IVの全知識&全ノウハウ」を3周くらいしました。

<9週目~11週目>

9週目からは過去問を年度ごとにタテ解きしました。タテ解きでは問題を解く順番やタイムマネージメントを考慮しながら取り組みました。80分間の時間が取れないときは「事例IVの全知識&全ノウハウ」の苦手分野の小問を解いて時間を使っていました。

おわりに

- 2次試験は今から2か月半、350時間勉強すれば合格できる仕様になっている。

- 事例Ⅰ~Ⅲは根っこは同じ。試験直前までに80事例やれば必ず開眼する。開眼すれば安定して合格点は取れる。

- 事例Ⅳは難問以外の頻出問題を繰り返すことで60点は取れる。後は文章問題で稼げる。

上記は私の(根拠のない)おまじないです。ファイナルペーパーなどを束ねたバインダーの一番上のページに書いていました。

当然、時間数や事例数を漫然とやみくもに重ねて合格できるほど甘い試験ではありません。

ただ、努力なしに勉強時間は積み上げられません。

努力したものが全て合格できるとは限らない。

しかし、合格した者は皆すべからく努力している。

どっかで聞いたことのあるセリフですが、つまりはそういうことです。

明日はまよです。お楽しみに。

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)