【経済学】わかった気になれる独占市場の解説 ~図解多め~ by くま

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

おしらせ

1次試験のわずか4日後の8月11日セミナーを開催します。

名付けて「夏ロケットスタートセミナー(仮)」やります。

今回は2次試験を初めて受験される方向けの内容となっております。

2次試験って何?

2次対策ってどうやったらいいの?

なにから始めたらいいの?

という初めて2次試験を受験される皆様の疑問をすべて解決します!

2次対策の第一歩として、セミナーへご参加ください。

例年、試験翌日の朝10時ぐらいには解答が発表されます。

発表されたら、その日のうちに自己採点をしましょう。

そして、自己採点の結果

420点を超えた!

と思ったら、すぐにセミナーに申し込みましょう。

募集開始は 8月8日 午後8時です!(スリーエイトで覚えやすいですね)

募集人数には制約がございます。

1分1秒は争わないとは思いますが、それでも先着順ですので、お早めに申し込みください。

はじまりはじまり

どうも僕です。

「『

「この世のすべてを手に入れたい」とは、これすなわち独占!

独占と言えば独占市場。

というわけで、本日は経済学から「独占市場」についてです。

限界費用・限界収入

独占についてお話しする前に、限界費用と限界収入について説明させてください。

まず、ここでいう「限界」とは、一般的に使われる「ギリギリ」という意味とは別物です。

ここでいう「限界」は、経済学の中の概念で「片方を1増やした場合にもう片方がどれだけ増えるか」というものです。

グラフでいうと「傾き」のことです。

英語で言うとMarginalです。「微小な」とか言う意味があるらしいので、この場合は「ちょっとだけ増やす」みたいな意味なんだと思っています。思ってるだけなので、違っていたらすみません。。。

※てっきり、Marginalに「微分」って意味もあると思ってたんですが、微分は differential らしい(だから微分記号は d なんですね~)。

ということを踏まえたうえで、限界費用と限界収入について確認していきましょう

①限界費用

費用の限界なので「生産量を1増やした場合に、費用がどのくらい増えるか」という意味の言葉です。

「財務・会計」ではいうところの変動費率ですね。

一般的に、右上がりな線で書かれています。これは、ある一定の生産量を超えると、作れば作るほど1個当たり生産費用が大きくなるからですね。

②限界収入

利益の限界なので、「生産量を1増やした場合に、収入がどのくらい増えるか」です。

限界収入曲線については、完全競争市場と独占市場では形状が異なります。

詳しくは、次の「独占」の中でみていきましょう。

独占とは

続いて、独占についてです。

独占市場と完全競争市場では2点違いあります。

①独占企業が市場への供給量をコントロールできる。

市場には一社しかいないので、市場への供給量を独占企業がコントロールできます。

逆に完全競争市場であれば、市場への供給量をコントロールすることはできません。

なぜなら、ある企業が供給量を減らして値段を吊り上げようとしても、他の競合企業が供給してしまうからです。

②独占企業が販売価格をコントロールできる。

独占企業は供給量をコントロールすることによって販売価格をコントロールできます。

※販売価格をコントロールできる存在のことをプライスメーカーと言います。逆の存在はプライステイカーです。

独占市場の場合、生産量を増やすと価格が下落します。

なぜなら希少な商品は高くても売れる反面、販売数を上げるためには価格を下げる必要があるからです。

これは需要に対して供給が少ない商品がプレミア価格で高騰する現象を考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

そのため独占市場では、需要に対して生産量が少なければ限界収入は上がり、多ければ限界収入は下がります。

すなわち、右下がりなグラフ(クリックすると画像がでます)になります。

※今回は導出は割愛しますが、需要曲線の2倍の傾きとなり、常に需要曲線の内側にあります。

割愛しただけで、できないわけじゃないですよ、やろうと思えばできるもん、、、っていうか多分試験で出ないしぃ

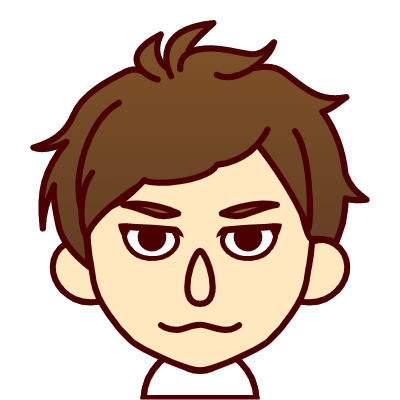

逆に、完全競争市場の場合は販売価格をコントロールできません。

ある企業が生産量を減らして、価格を吊り上げようとしても、他の企業が生産量を増やすので、結局市場全体の数量が変わらないからですね。

そのため完全競争市場であった場合は、企業の生産量がいくつであろうと、ずっと一定(クリックすると画像がでます)であると考えることができます。

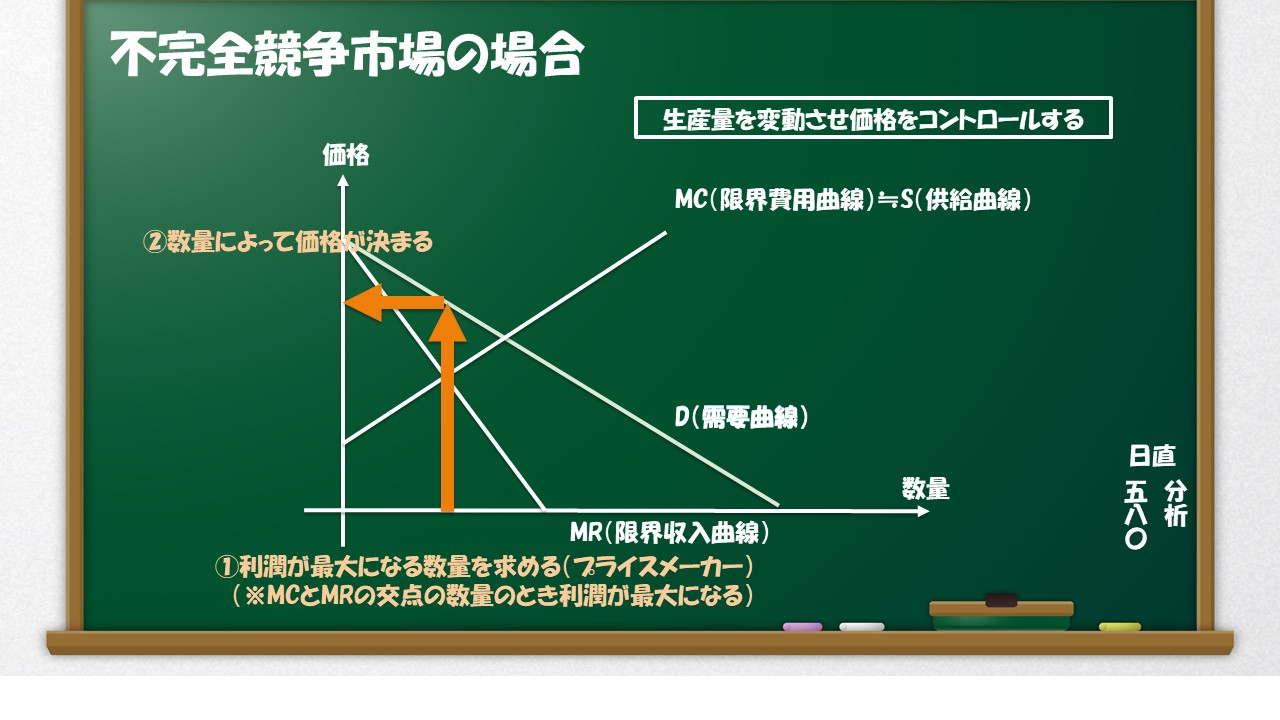

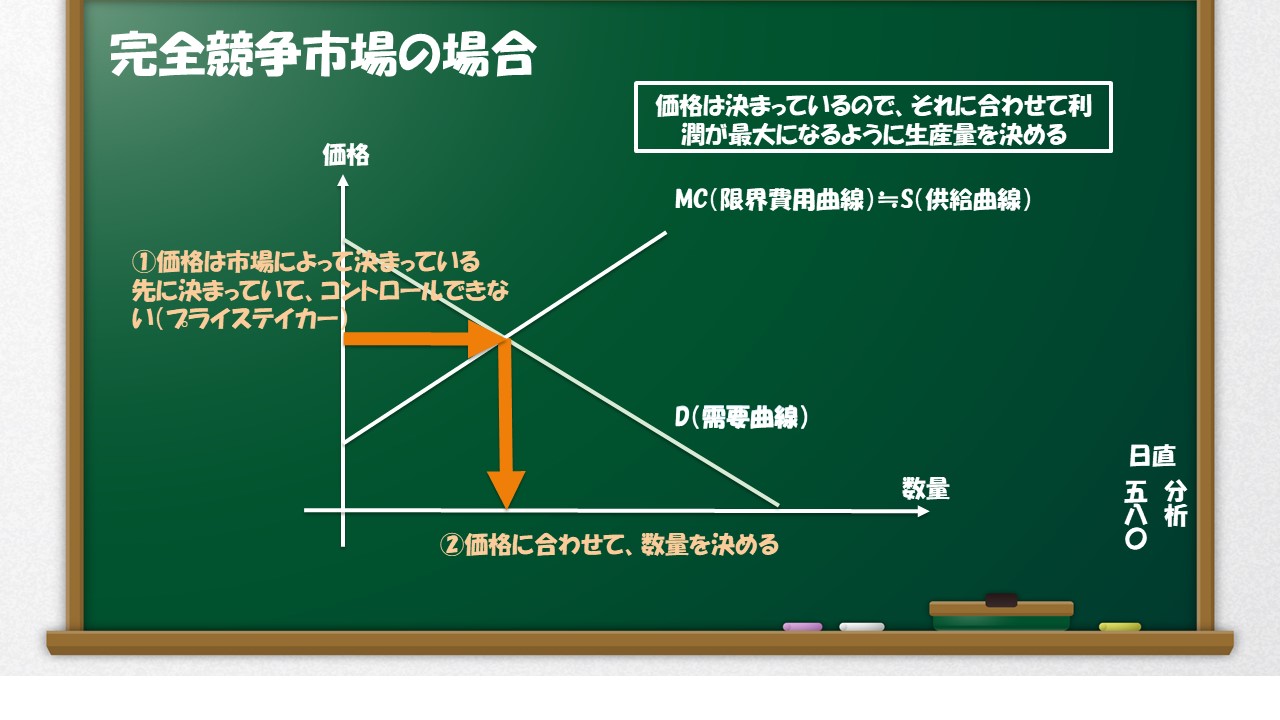

ここまでで、独占市場と完全競争市場では、生産量の決定メカニズムが違うことがわかります。

なぜなら、「独占市場 → 価格をコントロールできる」「完全競争市場 → 価格をコントロールできない」という違いがあるからです。

独占市場は「生産量→販売価格」の順で決まることを前提に、利潤を最大化するように生産量を決めるます。

一方、完全競争市場では、先に販売価格が決まっていて、その上で利潤を最大化するように生産量を決めることになります。

決定順だけを切り出すと、

独占市場:「数量」→「価格」

完全競争市場:「価格」→「数量」

の順になります。

認識できているかどうかが、腑に落ちた人とそうではない人の違いかなと思います。

少なくとも私はこれで腑に落ちたのよ。

ここまでの まとめ として、絵に整理すると、下図のようになります。

独占の場合の生産量の決定方法

さて、独占企業はどのように供給量をコントロールできることはわかりましたが、では具体的にどのくらい生産するのでしょうか?

まず、大前提として経済学ではすべての登場人物は合理的に行動します。消費者は効用が最大になるように行動するし、企業であれば利潤が最大となるようにふるまいます。

では、独占市場の利潤が最大となるのはどのようなときでしょうか?

結論からいうと「限界費用 = 限界収入」となるときです。

何で?

費用と収入がおなじになったら、利潤が0になっちゃわないの?

と思ったあなた。

おそらく、平均と限界が混ざってますね。もう一度違いを把握しておきましょう。

●平均

平均〇〇×販売量=総〇〇となります。

つまり「平均費用 = 平均収入」であれば、「総費用=総収入」となります。つまり利潤は0ですね。

このイメージがあるから、「限界費用 = 限界収入」のとき利潤最大と言われても違和感があるのかもしれないですね。

●限界

限界とは「生産量を1増やした場合に、〇〇がどのくらい増えるか」でした。

生産量を増やすと、限界費用は増加、限界収入は減少するのでしたね。

つまり「限界費用 = 限界収入」というのは、

次の一個は生産すると、それが売れたとしても損になるギリギリのライン

と言えます。

(⇔次の一個にかかる費用 > 次の一個の販売価格となってしまうギリギリのライン)

(次の一個にかかる費用 < 次の一個の販売価格)となっている限りは売り続けた方がいいですね。

だから、「限界費用 = 限界収入」となるまで作りつづけ、それ以上は作らない方がいいのです。

この感覚を視覚化してみたのが下です。

というわけで、独占市場のときは「限界費用 = 限界収入」となるように生産量を決めることがわかります。

???

それって完全競争市場の時も同じじゃないの?

なんで独占市場のときだけ、限界収入の話を意識するの?

と言うでしょう。

それはもっともな疑問だと思います。なにより正しいです。

では、なぜ完全競争市場では「限界費用 = 限界収入」を意識しなかったのか?

それは、完全競争市場では限界費用曲線を考えるまでもなく生産量が決まるからです。

前項で記載した通り、完全競争市場であった場合は、企業の生産量がいくつであろうと、限界収入の値はずっと一定(クリックすると画像がでます)となります。

突然ですが問題です。「ずっと一定」と言っても、具体的には いくつになるのでしょうか?

それではレッツ シンキングタイム♪

正解は販売価格ですね。

限界収入というのは n個目 を売った時の販売価格のことですから、ほぼ自明でしたね。

それでは販売価格について深堀しましょう。

完全競争市場の場合、販売価格と限界費用は一致します。

「P=MC(Marginal Cost)」の方が見覚えがあるかもしれません。

※今回は導出は割愛しますが、利潤を最大化するように式を組み立てると、P=MCを導くことができます。

割愛しただけで、できないわけじゃないですよ、ホントだもん、、、このくらいだと試験に出るかもしれないけど

というわけでグラフに表すと このようになります。

さらに、目ざといあなたは、またこう言うでしょう。

3つの線が1点で交わってるのは偶然じゃないのか?

都合のいいグラフをかいてないか?

まぁまぁ落ち着いて。

もちろん偶然ではないです。

決まる順番があり、MC(限界費用曲線)とD(供給曲線)が先に決まっていて、その交点を通るようにMR(限界収入曲線)が決まります。

だから、完全競争市場でMR(限界収入曲線)を考えても意味ないんですね。

いつも水平な線な上に、値も他の線の交点でわかるので、書いても書かなくても一緒だからです。

では独占市場ついて理解が深まったところで、次に実際に過去問を解きながら、より理解を深めていきましょう。

過去問をといてみよう

独占については令和3年度に出題されています。

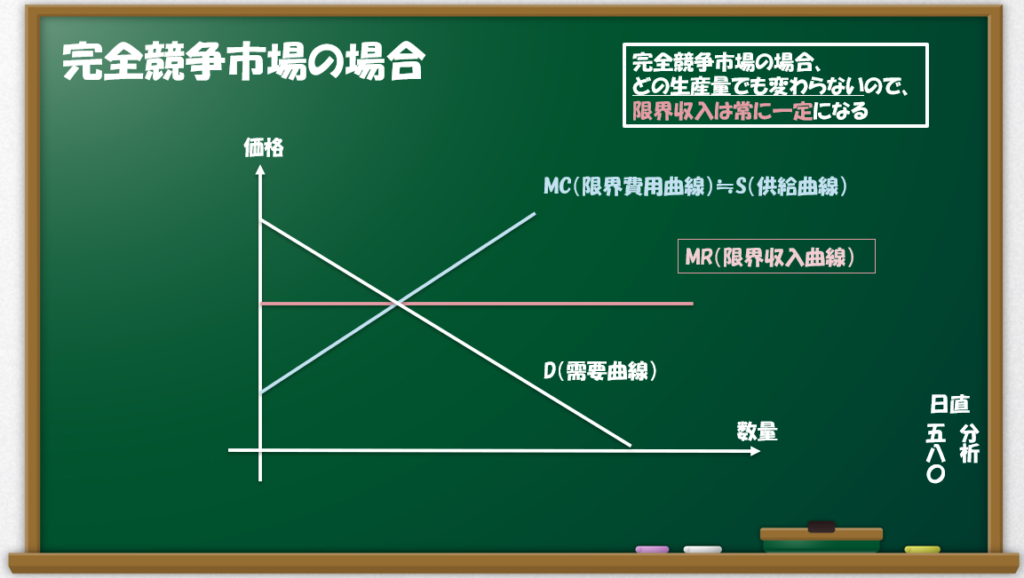

まずエから見ていきましょう

エ:独占企業が利潤を最大化する生産量はQ1である。

ここまでで確認した通り、独占企業の生産量は『「MC=MR」を満たすときの数量』となります。(この数量にすることが利潤が最も大きくなり、企業はすべからく利潤最大化を目指すからです。)

「MC=MR」を満たすときというのは、グラフで言うと 直線MC と 直線MR の 交点G ですから、生産量は Q1 となります。(独占企業が生産を減らして価格を吊り上げるので、完全競争市場の時の数量Q0よりも数量が少なくなりますね。)

というわけで、この選択肢は〇!

イ:生産量がQ1のとき、この独占企業の平均収入はP1である

まずは平均収入とは何ぞ?というところから。

その前に、生産量がQ1の時、限界収入はP2なのは大丈夫ですよね?。

言い換えると、「Q1個目の販売価格がP2」ということです。

ということを踏まえたうえで、平均収入とは何なのか?

Q1個目までの平均の販売価格はいくつですか?というのが平均収入です。

なので、AとP2のちょうど半分の値が平均収入となります。(Aから始まって、P2まで下がってっくるからですね)

さて次は、それがP1かどうかが問題なわけですが、これがなんと P1 なんですねぇ。

これは、もう覚えてしまえばよいと思います。

というわけで、イは〇!

一応理由もつけておきます。

理由は、P1がAとP2、MC(需要曲線)はMR(限界収入曲線)はの1/2倍の傾きで切片が同じになるからです。

MC(需要曲線)もMR(限界収入曲線)も数量の増加に伴って、価格がA円から だんだんと下がってきます。

一方、MC(需要曲線)はMR(限界収入曲線)半分の速度で下がってきます

つまり、P1(MC上の点)はP2(MR上の点)の半分しか下がらないわけです。

というわけで、P1はAとP2のちょうど半分の値になるのです。ぱちぱち

ウ:独占企業が利潤を最大化させるときの消費者余剰は台形 AP2GF である。

まず、エの選択肢の吟味の際に確認しましたが、独占企業の生産量は『「MC=MR」を満たすときの数量』となります。

「MC=MR」を満たすときは G ですから、生産量は Q1 となります。

ここから先は余剰分析の話です。生産量は Q1 のときの 消費者余剰は何でしょうか?

パっと思いつくのは、『三角形AP1F』か『台形AP2GF』ですかね?

どっちだか迷いませんか?

そんなときは、消費者余剰の定義(クリックすると画像が出ます)に当てはめて考えましょう

・『消費者余剰』=『消費者が払ってもよいと思う金額』ー『消費者が実際に払う金額』

・『消費者が払ってもよいと思う金額』= 『台形AFQ1O』

※グラフにはないですが、原点Oとしますね。

・『消費者が実際に払う金額』= 『長方形P1FQ1O』

※平均収入がP1なので、実際に払う額はP1O×P1Fになるからです

つまり、

『消費者余剰』= 『台形AFQ1O』ー『長方形P1FQ1O』=『三角形 AP1F』

となります

というわけで、ウは不適切ですね。

ちなみに生産者余剰の定義(クリックすると画像がでます)は覚えていますか?

『生産者余剰』=『実際の販売額』ー『生産にかかる費用』

ですよ!

独占市場とは直接関係ないが、ついでにアも確認していきましょう

ア:社会的に望ましい生産量は Q0 で実現し、そのときの総余剰は三角形 ABEである。

これは大丈夫ですよね。

MC(限界費用曲線)と供給曲線は ほぼ同じです。

※厳密に言うと、『供給曲線』=『MC(限界費用曲線)の右上がりな部分のうち 損益分岐点の右側の部分』ですが、あんまり気にしなくてもいいです。

もちろん答えは〇!

基本的な余剰分析ついては 以前投稿したことがあるので、忘れている方はぜひぜひ。

おわります

さて、本日は独占市場についてお伝えしてきました。

ここまで読んでいただいた、あなたなら本番で出題されてもバッチリですね。

出題されるのを期待するばかりです!

いよいよ1次試験まで残りわずかです、体調にだけは細心の注意を払っていきましょう。

普段通りの力が出せれば、1次試験突破はもう目前です。

ではでは

ここまでは、実は くま がお送りしておりました。

明日はどらごんです。お楽しみにー

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)