二次攻略準備 ~問題点と課題の切り分けで事故回避~ byリット

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

今回の記事のターゲット & 主な内容

皆さん、おはようございます!

早くもGWに差し掛かろうとしています。

新年度の体制にも皆さん慣れてきた頃合いでしょうか?

今回は一次試験と二次試験の隙間を行こうと思います!

私が二次試験で散々苦しんだ『設問理解』がテーマです。

サポート&ツッコミ担当の『きなお』です。

今回もそこそこの長さですが、割とサックリ読んで頂けるかなと。

②二次の得点が安定しない

③国語は苦手だ

ストレート生の中には二次試験を見据えて、もう二次の学習を開始されている方もいらっしゃると思います。

私もそうでしたが、多年度生はもうアクセル全開で事例をこなしているところでしょう。

今回の記事は一次から二次の勉強を始めたばかりの方はもちろん、二次注力中の方にもぜひ一読頂きたい内容です。

時間のない方は この図(クリックで移動します) だけでも見ていってください!お願いします m(_ _)m

二次試験の事故って何?

診断士界隈で耳にする「事故」という言葉。

じゃあ事故って何?という所からスタートしましょう!

定義は人それぞれではあるのですが、「出題者の意図を外して大減点を食らうこと」を指すことが多い様です。

ここではいったん、「なんか問題と解答にずれがあるな」というのが事故と思って頂いて良いかなと思います。

ちなみにリットは令和3年度の事例Ⅲで事故ってるよ!

→「事例Ⅲ:46点」

全然書けなかったわけじゃないんだけどなぁ…

手ごたえと点数が一致しないのが二次試験の怖いとこだよね。

書けたつもりが点数に繋がらない…そんな厄介な二次試験の『事故』。

これを少しでも回避もしくは軽減できる様に!というのが今回のゴールです。

事故の原因と回避方法

まずは、事故の原因ってそもそも何なの?

というところから。

事故についてはいくつか原因があり、その回避方法も様々です。

「レイヤーずれ」や、「与件に沿っていない(経験則からの解答)」なんかが取り上げられることが多いと思います。

ただ、今回ご紹介したいのは上で紹介したような段階より少し前。

『そもそも、真正面から解答できていますか?』という点に注目したいと思います。

リットはこれで点数が安定したんだよね。

試験本番の事例Ⅲで事故ったけど。

事例Ⅲについては今回は置いといて…( ;∀;)

原因は分かっているので、それはまたの機会にご紹介したいと思います。

気を取り直して、続きに行きます。

きなおも言っている通り、私は『真正面からの解答』を意識してから解答が安定しました。

それまでは、同じ年度の問題でも前回解いた時と全然違う解答になってしまうことが多く、ブレが大きかったんです。

開眼とまではいきませんでしたが、合格に向けて一歩進んだ実感を得たのが、この取り組みでした。

突然ですが、皆さんは『真正面からの解答』ってどんなものだと思いますか?

私はこう考えています。

②聞かれたことに過不足なく答えている

当たり前といえば当たり前ですね(笑)

でもこれ、筆記試験では結構重要なんです。

正直、普段の対話ではそれほど困ることは無いと思います。

相手との対話の中で質問の意図が確認できなければ聞けますし、こちらの発言が的を射てなかったら相手が指摘してくれるからです。

つまり、対話の場合は①も②もその場で軌道修正できるんですよ。

でも筆記試験は一発勝負。

筆記試験は、相手からの問いかけ(与件文+設問)に対して、紙面上で解答します。

つまり、たった一回のやり取りで完結しなければいけません。

チャットツールやSNSに慣れた我々は、対話の延長で文字を使ってやり取りすることに慣れてしまっています。

そのため、「この文章で相手に伝わるかな?」「相手の意図ってこうだから、こんな解答でいいのかな?」といった推敲が苦手になってきている気がします。

私は新人研修等も担当させて頂くことがあるのですが、「メールが苦手」「文章が苦手」といった意見をよく耳にします。

昨今のSNS流行と無関係ではない様に感じます。

長々と書いちゃいましたが、

要は「筆記試験は一発勝負!対話形式とは区別してね」ってことですね。

なるほど、筆記試験は修正きかないと。

なので、まずは相手の意図をしっかり理解する。

そのうえで相手が聞きたかったことにちゃんと答えよう、ってことね。

さて、じゃあ真正面から一発で相手に刺さる解答をするには、どんな方法があるのか。

私は、この2つが大事になると考えています。

②設問への理解を深める

「①基礎となる一次知識を充実させておく」については、まず前提として、二次の筆記試験受験者は全員が一次試験を突破しています。

そのため作問者は一次試験知識が万全であるという認識で問題を作ることになります。

よって、作問者の意図をつかむためにも、その判断材料となる一次試験知識は必須。

これを充実させておくことが他の受験者との差別化にもつながります(二次試験は競争)。

一次試験知識の重要性は13代目『なお』が書いてくれていますので、こちらをぜひご覧ください!

今回の記事では「②設問への理解」の観点から二次試験対策、基礎の基礎へアプローチしてみたいと思います!

問題点と課題

私が一番苦しんだのは「問題点」と「課題」の使い分けです。

何回解いても混同してしまい、毎回の様に解答がブレました。

みなさんは「問題点」と「課題」それぞれ何を答えれば良いか、うまく使い分けられますか?

ちょっと例を用意してみました。

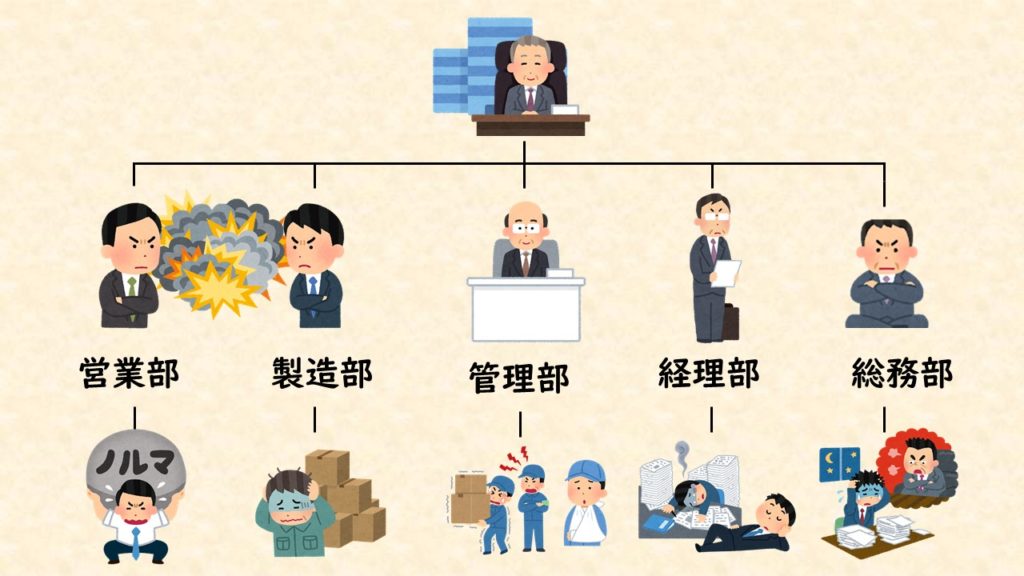

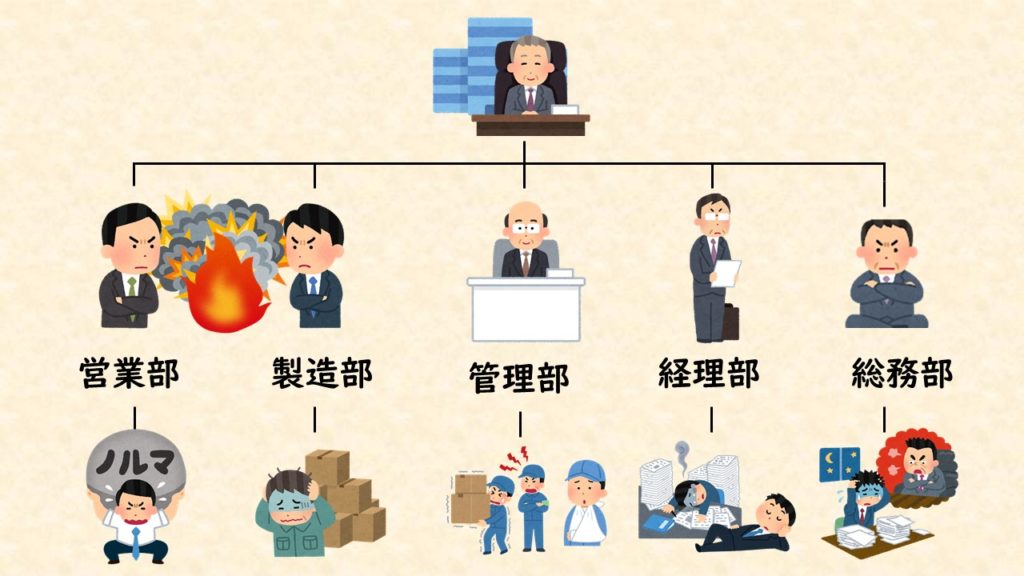

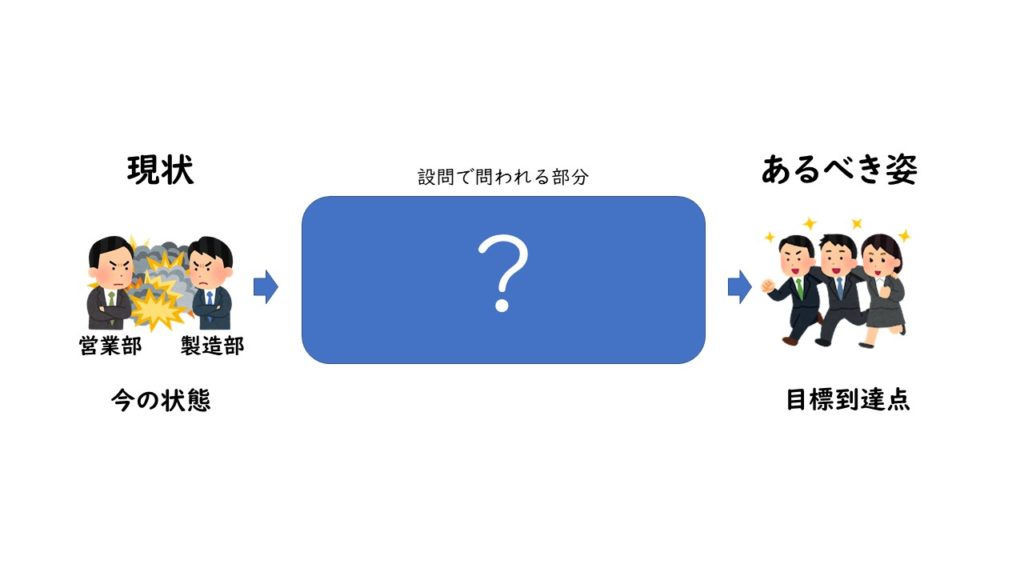

上の画像は1つの会社と思ってくださいね。

どこかヤバそうな部分はあるでしょうか?

いやいやいやいや!ちょっと酷すぎない?

ツッコミが追い付かないくらいヤバそうなんだけど!

うーん、それじゃ

今回はここ→🔥にスポットを当ててみようか。

まずは皆さんも、上の絵(🔥がついてるとこ)を見て

「問題点」と「課題」それぞれ考えてみてくださいね。

今回は前提となる与件文が無い状態だから、明確な正解は無いよ!

自分だったら何て答えるかな~って気楽に考えてみてね。

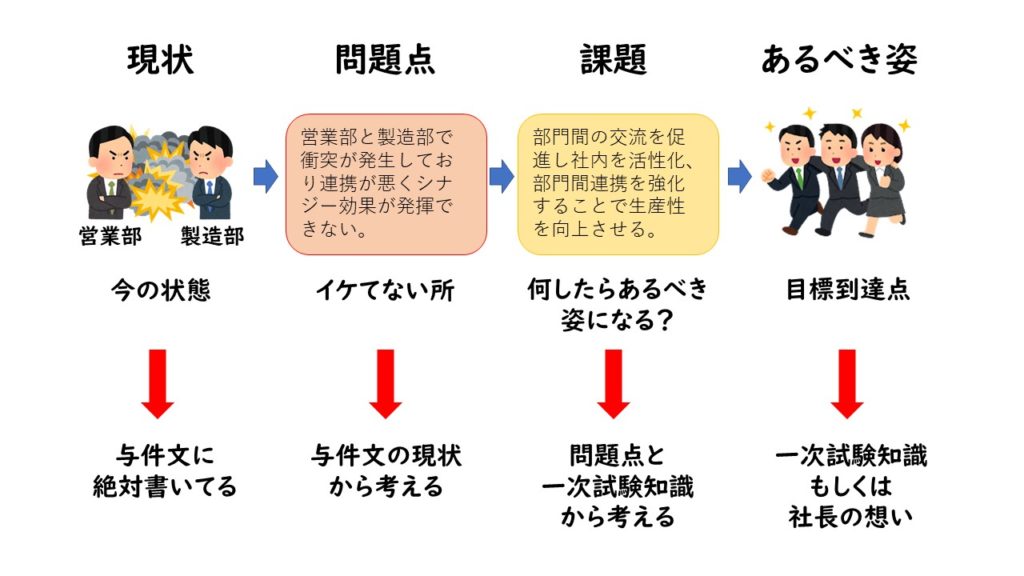

まず最初に、僕だったらこう答えるかな?

というのを挙げておきます。

営業部と製造部で衝突が発生しており連携が悪くシナジー効果が発揮できない。

部門間の交流を促進し社内を活性化、部門間連携を強化することで生産性を向上させる。

ふーん、なんか問題点 → 課題で繋がってる感じがするね。

何でこうなるの?

まず、問題点と課題は通常、セットで考えるべきものだと思っています。

例えば、中小企業診断士の試験で言えば事例企業の現状は正直イケてない。

でも、その企業には本来あるべき姿があって、そこにたどり着くにはどうしたらいいの?…という問いに対して答えるのが二次筆記試験です。

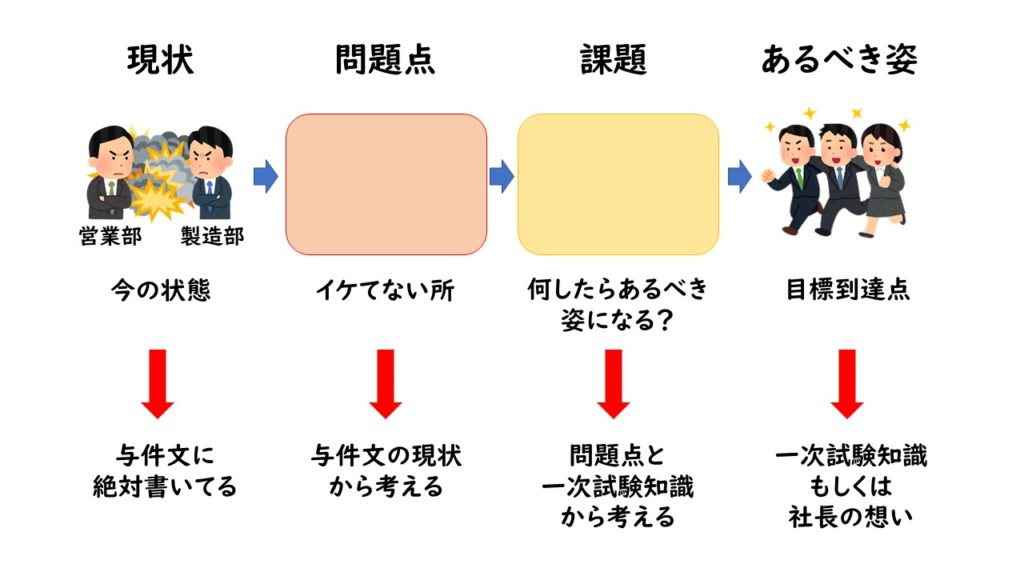

ざっくりいうとこんな感じですね。

青い枠の部分に「問題点」と「課題」が含まれているはずなんです。

で、ここから本題です。

私は二次試験で事故が起きる原因の一つに、この「問題点」と「課題」の切り分けがあると考えています。

設問には「A社が〇〇する上での問題点を述べよ」だったり「A社の課題は何か」など、わざわざ「問題点」と「課題」と明記されています。

これは「問題点」を聞いているのに「課題」を答えたり、その逆をやってしまうと減点(=事故)が発生してもおかしくないということです。

じゃあ「問題点」と「課題」ってどう違うのか、それを私の解釈で図にしてみました。

順番としてはこんな感じですね。

②A社は問題点を抱えている

③でも課題をクリアすれば

④あるべき姿へ到達できますよ

二次試験では、この②と③どちらを問われているのかを意識する必要があります。

それでは、上の図に先ほどの私の解答例を入れてみましょう。

問題点はイケてないところ。

課題は何をすべきか。

基本はこの観点でOK!

上の例では課題の所に効果(生産性向上)も入れてるけど

ここは設問の指定文字数や与件文のヒント状況など、ケースバイケースですね。

でもこれ、80分でそこまで意識して解答書けるもんなの?

正直、最初から一発で問題点と課題を使い分けて、というのは難しいと思います。

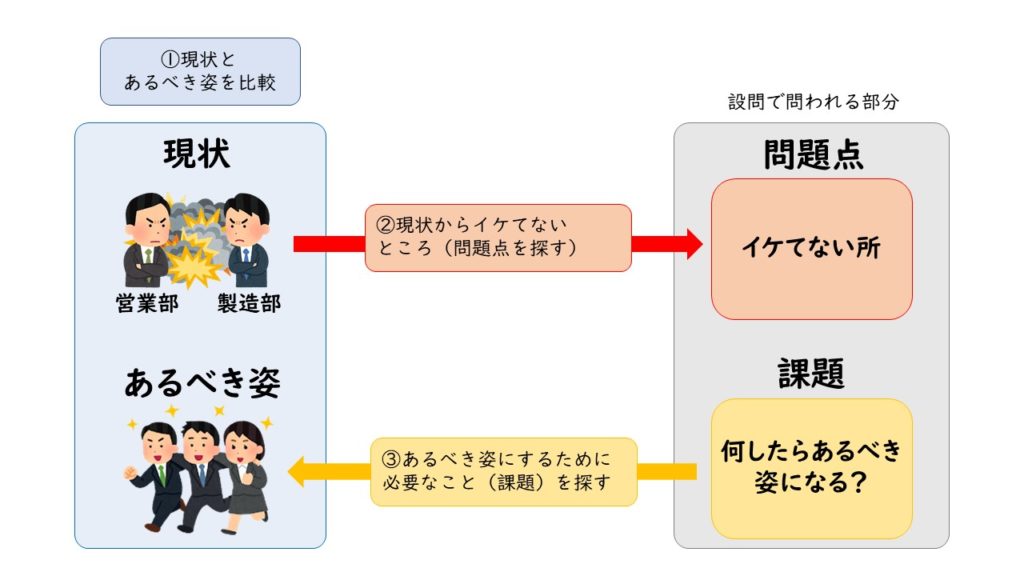

というのも、思考のプロセスとA社が辿るべき時系列とが一致しないからです。

例えば私の思考のプロセスはこんな感じです。

「現状」は与件文から、「あるべき姿」は与件文もしくは一次試験知識から導き出せるので、最初にこの2つが存在している状態です。

私たちが考えないといけないのは「問題点」と「課題」の2つ。

順番としてはまず与件文に記載された「現状」からイケてないところ=「問題点」を探します。

これは露骨な表現で「連携がうまく行っていない」「〇〇という不満の声も上がっている」といった分かりやすいヒントが明記されていることもあり、比較的見つけやすいです。

次に、A社のあるべき姿に到達するには何をすれば良いかを考えます。

この時点で「問題点」が浮かび上がっているはずなので、それを解消するには何をすればよいか=「課題」を考えましょう。

「課題」のクリアで『A社=「あるべき姿」』となればOKです。

「課題」に何を挙げればよいのか、については事例Ⅰであれば「幸の日も毛深い猫」などのフレームであったり、事例Ⅱであれば4Pであったり、課題の根拠となる定番の型があるため、そちらをベースに組み上げていきます。

ここで大事なのは、事例ごとのフレームを使う前に「問題点」と「課題」どちらを聞かれているのか?を意識して使い分けられる様になっておく必要があるということです。

フレームや切り口は非常に便利で、それを使えば学習初期でもある程度の得点が可能です。

でも、技術に走ると基本がおろそかになります。

実際に私は一回目の二次試験で技術に走り、失敗しました。

そこで学んだ教訓が、基本である『設問に真正面から答える』ことです。

ストレートの方は特にそうだと思うのですが、一次終了後はホントに時間が足りません。

なのでとにかく事例数をこなさなきゃ!と思いがちですが、急がば回れで基本に時間をしっかり割いていただきたいなって思います。

技術に走ると、初年度の私の様に失敗します( ;∀;)

ああ…リットは確かに60事例こなす!

とか言って見直しもそこそこで延々解いてたね。

そうそう、あれはホント失敗だった。

問題に真正面から答えるって意識したのが、二年目だったもんなぁ…

初年度から意識できてたら結果は変わってたかもよ?

でも「問題点」と「課題」って結構混同しやすそうだよね。

なんか簡単な自己チェック方法ってないの?

テクニック的なことは色んな記事とかでも紹介されてるからなぁ…

僕がやってたチェック方法はこんなんだけど。

「問題点」=〇〇こと

「課題」=〇〇をする

これにつなげて違和感なかったらOKって感じで。

【問題点】

『営業部と製造部で衝突が発生しており連携が悪くシナジー効果が発揮できない。』こと

【課題】

『部門間の交流を促進し社内を活性化、部門間連携を強化』する

なるほど。

問題点はその時点の状態だから「〇〇こと」で表せる。

課題は未来に向かって実施すべき内容だから「〇〇する」に繋がるのか。

これは正直、合う・合わないがあると思う。

人ぞれぞれで腹落ちできる方法を探してみてね。

診断士試験は「パクってカスタマイズ」!

カスタマイズが重要です!

今回のまとめ

それでは今回のまとめをドン!

①基礎となる一次知識を充実させておく

②設問への理解を深める

◆設問理解で大事なのは「設問に真正面から答える」こと

◆特に「問題点」と「課題」は混同しやすいから気を付けよう!

最後に、これだけ覚えていって下さい!

A社の現状は?

与件文から!

あるべき姿は?

一次の知識で!

問題点とは?

イケてないとこ!

課題って何?

それをやったら

あるべき姿に!

「問題点」と「課題」って何? だけでここまで引っ張ってしまいました…

他にも混同しやすい設問がいくつかあるので、またの機会にご紹介できればと思います。

良かったら、上の図(クリックで移動)を使って「問題点」と「課題」の指摘練習もしてみて下さいね!

次回のブログはhotman!

燃える男のアツいブログをお楽しみに!

ちがう!燃えるって物理的にじゃない!

もっとこう、内面的なヤツ!………

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)