【渾身に代えて】設問解釈 2019年事例Ⅰ

ども。ひでさんです。

道場名物渾身シリーズは1次試験の内容が中心のようですが、特に2次試験専念の方向けに時間のある今のうちに伝えたいので、引き続き2次試験について書いていきます。

contents

こんちゃんに内緒にしてたわけではありませんが、新シリーズ(?)です。

【ネタばれ注意】シリーズでは、2020年度の本試験の実物問題用紙を使って、試験中に考えたことを見える化しました。

今回からは、2020年度の本試験直前に解いた過去問たちを使って解説をします。

何度も何度も解いた後に、この解答作成方法でいいのかを最終チェックしたものです。

初見問題の本試験では読み込みに時間がかかります。

なので、直前期は過去問を解く制限時間を60分間とし、ふぞろい流の採点で70~80点とれるかを訓練していました。

(解答案を何度もみているので、もっと目標点数を上げてもよかったと思います。)

何のためにやっていたのかというと、

設問文の、どの単語、言葉、表現、言い回しに反応すべきか(簡単にスルーしない)をチェックするためです。

また、解答の根拠となる事例文中の表現を、短時間でどこに書かれているのか見つけられるよう繰り返し訓練しました。

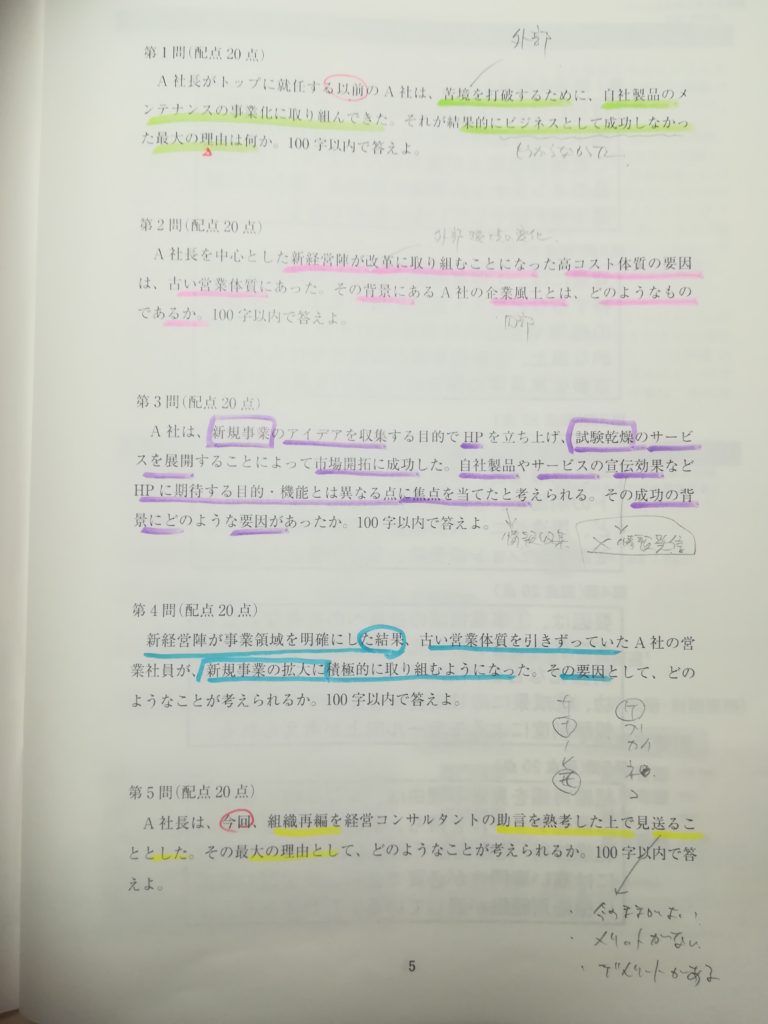

設問文のチェック方法

- 問題ごとに蛍光ペンの色を決める。(毎回同じにすることまではしませんでした。)

- 気になるワードや表現に線を引く。

※設問文を読むときに、同じ色でマークすることで、一目で設問文と事例文がどこでつながっているかを見えるようにする。 - 時制(過去、現在、未来、〇〇の時、等)を赤まるで囲み、登場人物や会社など、解答の「主語」になる可能性が高い単語を四角で囲みました。

- 設問文の表現を自分の言葉にいいかえたこと、探すべき事例文中のヒントなどを予想して鉛筆でメモする。

- 事例文を読みに行く前に解答の型を考える。

解答内容の主語と述語がずれないように注意し、特に指定がなければ、(「最大の」要因、など)①、②、③と番号を付ける。

余裕があれば切り口(〇〇面で~)を書く。

第1問 (配点20点)

第1問(配点20点)

A社長がトップに就任する以前のA社は、苦境を打破するために、自社製品のメンテナンスの事業化に取り組んできた。それが結果的にビジネスとして成功しなかった最大の理由は何か。100字以内で答えよ。

◆想起したこと◆

- 時制に注意。A社長がやったことではない。A社長は内部昇格か、外部招聘なのか。

- 苦境を打破するために ⇒ 「外部」とメモしたのは、外部要因のチェックも忘れないようにという意味。

- 自社製品 ⇒ どんな自社製品だろうか。メンテナンスが必要だから機械類だろうな。

- メンテナンスの事業化 ⇒ 修理や部品交換だろうか。

- 結果的にビジネスとして成功しなかった ⇒ 儲からなかった、ということか。売上と原価を確認してどちらに原因があるのかを確認しよう。

売上:ニーズがない、市場がない、等

原価:生産量が少なくコストが割高、無駄が多くコスト高、等

なぜニーズや市場がないのか、なぜコストがかかっているのかをの事例文中の記述で確認しよう。 - 最大の理由 ⇒ 「最大」なので、理由を大きく一つにくくる。番号を付けてはいけない。

「ビジネスとして成功しなかった」は、「儲からなかった」と言い換えるとわかりやすよ!

◆解答の型◆

環境分析の問題

最大の理由は、〇〇が〇〇な(市場がない)ため、売上が上がらず、一方で〇〇が〇〇なため費用がかさみ、収益が得られなかったため。

第2問(配点20点)

A社長を中心とした新経営陣が改革に取り組むことになった高コスト体質の要因は、古い営業体質にあった。その背景にあるA社の企業風土とは、どのようなものであるか。100字以内で答えよ。

◆想起したこと◆

- 新経営陣 ⇒ 社長のほかにどんな人物がいるのか

- 改革に取り組む ⇒ 高コスト体質の要因だから、原価削減に関する項目に注目しよう。

- 高コスト体質 ⇒ 第1問のメンテナンス事業が成功しなかったのは、費用がかさんでいることが一因だな。

- 古い営業体質 ⇒ 古いとは、どういう意味だろうか。逆に新しい営業体質は何を指すのかチェックする。

- 背景にある ⇒ 過去から現在に至る外部環境や内部環境の流れや変化をチェックしよう。

- 企業風土 ⇒ 社員全体の共通認識、習慣などをチェックしよう。

- 100字以内 ⇒ 項目は3つだな。

改革に取り組む必要が生じたのは、外部環境が変わって高コスト体質になったからなのか?

◆解答の型◆

環境分析の問題

A社の企業風土は、①〇〇を〇〇する〇〇体質、②〇〇が〇〇な〇〇体質、③~、といった企業風土がある。

第3問(配点20点)

A社は、新規事業のアイデアを収集する目的でHPを立ち上げ、試験乾燥のサービスを展開することによって市場開拓に成功した。自社製品やサービスの宣伝効果などHPに期待する目的・機能とは異なる点に焦点を当てたと考えられる。その成功の背景にどのような要因があったか。100字以内で答えよ。

◆想起したこと◆

- 新規事業 ⇒ どんな新規事業か。関連事業か、無関連事業か。

- アイデアを収集 ⇒ 社内では考えつかないということか。担当者がいない、製品開発部門や事業企画部門がないということだな。

- HP ⇒ 事例Ⅰなのに事例Ⅱの分野だな。ホームページといえば、情報発信、情報収集、双方向コミュニケーション等を思い浮かべる。

- 試験乾燥 ⇒ 聞いたことがないサービスだな。

- 市場開拓に成功した ⇒ ますます事例Ⅱっぽいな。HPでニーズに関する情報を得たんだな。そして売上につながって利益を得られたんだな。

※第3問で、市場開拓に「成功した」とあり、第1問では「成功しなかった」とある。第1問で「市場開拓」や「市場の有無」が解答骨子にならないかを考える。 - 自社製品やサービス ⇒ どのようなものかを表現している部分をチェックする。

- 宣伝効果 ⇒ =「情報発信」だが、これは除外項目。解答に含めてはいけない。

- HPに期待する~と考えられる ⇒ もともと期待されていたのは宣伝効果(=一方通行の情報発信)。これと異なる点だから、「情報収集」は解答すべきだな。

- 成功の背景 ⇒ 背景だから、過去から現在に至る時間の中で積み重ねてきたことなどに着目する。それにしても、理由と何が違うのだろうか。

- 要因 ⇒ さらにその要因を解答するのか。複雑な言い回しだな。連続的に小さな成功を重ねてきたのだろうか。成功したことは「市場開拓」だから、その理由を書くことにしよう。

- 100字以内 ⇒ 3項目解答する。

◆解答の型◆

環境分析の問題

成功の要因は、①〇〇な〇〇を〇〇したこと、②〇〇が〇〇だったこと、③~。

第4問(配点20点)

新経営陣が事業領域を明確にした結果、古い営業体質を引きずっていたA社の営業社員が、新規事業の拡大に積極的に取り組むようになった。その要因として、どのようなことが考えられるか。100字以内で答えよ。

◆想起したこと◆

- 新経営陣が事業領域を明確にした結果 ⇒ 今までは明確になっていなかったということだな。それが弱みであり、背景である。

- 古い営業体質を引きずっていた ⇒ 古い営業体質は事例文でチェック。引きずっていたということは、変えなければいけないと分かっていながら、なかなか変えられかかったということかな。なぜ変えられなかったのか。反対が強かったのかな。

- 新規事業の拡大 ⇒ ここでいう新規事業が第3問の新規事業と同じか否かを確認する。

- 積極的に取り組むようになった ⇒ ということは、それまでは取り組みに消極的だったということだな。なぜだろう。

- 要因 ⇒ きっかけは何だろうか。営業社員にとってプラスになること(成果給)と、マイナスになること(解雇の圧力)があるのではないか。

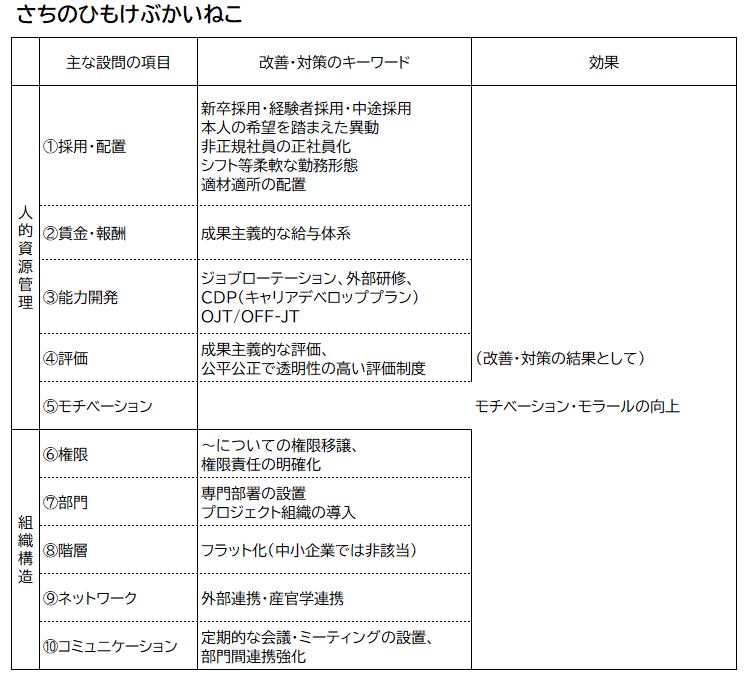

やっと事例Ⅰっぽい設問だけど、組織の問題なのか人事の問題なのか切り分けらえれない。さちのひもけぶかいねこを書いて、どれが当てはまるかチェックしたよ!

◆解答の型◆

環境分析の問題 ※組織・人事の問題なのか微妙

要因は、①〇〇が〇〇になったため、②~、③~。

第5問(配点20点)

A社長は、今回、組織再編を経営コンサルタントの助言を熟考した上で見送ることとした。その最大の理由として、どのようなことが考えられるか。100字以内で答えよ。

◆想起したこと◆

- 今回 ⇒ 時制に注意。まさにこのタイミングのこと。

- 組織再編 ⇒ 組織といえば、機能別組織、事業別組織、プロジェクト組織。古い体質から考えると、機能別組織を事業部別組織に変えるということか。

- 助言を熟考~ ⇒ 相当悩んだということだな。そのうえで見送ったのだから、組織再編のメリットを放棄してでも守りたいものなのだろうか。そもそも組織再編のメリットは何なのか、何のための組織再編なのかをチェックする。

- 最大の理由 ⇒ 「最大」なので、理由を大きく一つにくくる。番号を付けてはいけない。

- 組織の問題なので、「けぶかいねこ」の切り口で解答する。け(権限)ぶ(部門)かい(階層)ね(ネットワーク)こ(コミュニケーション)

解答の可能性は、①メリットがないから、②デメリットがあるからか、③今の方がふさわしい、という3パターンある。

◆解答の型◆

環境分析の問題(組織の問題に近い)

A社は、〇〇の面で〇〇で、一方〇〇の面では〇〇なため、組織再編を見送った。

事例Ⅰのテッパンの対策

令和2年度(2020年度)中小企業診断士第2次試験案内・申込書にはこう書いてあります。(毎年同じだと思います。)

筆記試験は、「経営革新・改善」、「新規事業開発(既存事業の再生を含む)」などの中から、次のように出題します。

・「組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」

・「マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」

・「生産・技術をを中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」

・「財務・会計をを中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」

上から順番に事例Ⅰ、事例Ⅱ、事例Ⅲ、事例Ⅳということはお分かりだと思います。

事例Ⅰは「組織と人事を中心としたこと」を書いてくださいということです。

一方、事例Ⅰの特徴として、事例文中にヒントが少ないことがあげられると思います。

事例文中にヒントがないからこそ、組織構造や人的資源管理に関わる設問は、さちのひもけぶかいねこの切り口で、事前に用意した改善・対策のキーワードを書けばいいんです。

たとえば、社内の活性化についての施策助言問題の場合、

A社は〇〇のため、①配置面で本人の希望を踏まえた異動、②賃金・報酬面で、成果主義的な給与体系の導入、③能力開発面で、OJT研修の導入、により従業員のモチベーション向上を図る。(約90字)

と、事例文に関係なく解答をつくれます。

その際に気を付けるのは、その設問が組織についての設問なのか、人事についての設問なのかを間違えないことです。

組織の問題に人事の切り口で答えると得点にはつながりません。

2019年度 事例Ⅰの特徴

2019年は例年登場する助言問題や組織または人事の問題だと明確に区分できる設問が出題されず、すべて環境分析にの設問でした。

設問文の雰囲気(出題傾向)が若干変わったという点で難しかったと思います。

事例Ⅰにおける組織・人事以外の設問パターン

組織の問題なのか、人事の問題なのか切り分けられない設問は、以下の3つが想定されます。

このような問題は、「さちひのひもけぶけいねこ」の切り口よりも、相応しい答え方があります。

- 環境分析の設問

- 事業構造の設問

- 事業展開の設問

環境分析の設問とは

環境分析とは、企業の内部および外部の経営環境を分析することです。

事例Ⅰに限らず、以下のようなフレームワークを活用します。

問われるのは、理由や要因、背景です。

- SWOT分析(強み:Strength、弱み:Weakness、機会:Opportunity、脅威:Threat)

- 3C分析(顧客:Customer、競合:Competitor、自社:Company)

- 5フォース分析(業界内の競合、新規参入の脅威、代替品の脅威、売り手の交渉力、買い手の交渉力)

- PEST分析(政治・法律:Politics、経済:Economy、社会:Society、科学技術:Technmology)

その他にも、4P、4M、QCDなどがあります。

事業構造の設問とは

事業構造とは、どんな商品・サービスを、どういった販売方法で、どういった顧客層に販売するかということです。

設問文に「事業構造」と出てきた場合は、堂々と事例Ⅱの核心である「誰に」「何を」「どのように」をもれなく解答しましょう。

問われるのは、やはり理由や要因、背景です。

事業展開とは

事業展開とは、企業が本業以外の新しい分野で事業を立ち上げたり、新規出店したりすることです。

ほとんどの会社は一般的に単一の事業からスタートアップして、強みを蓄積し、機会を活かして成長するという事業展開を経ていると思います。

その経過や特徴、背景を問われることが多いと思います。

成長してからも、内部、外部の環境変化に対応するために、いろいろな策を講じる必要があります。

そのために、現状と問題点を分析し、課題を抽出し、施策を講じる必要があります。これを繰り返していく(PDCAを回す)のが経営だと思います。

まとめ

事例Ⅰは事例文中のヒントが少ないので苦手だという方が多いと思います。

ヒントが少ないのは、分析力を問うためだと思うと少し腑に落ちませんか。

真の原因を突き止めるには「なぜ」を3回とか5回繰り返す手法が有名です。

設問文の意味が分からず、何を解答すればいいか迷うときは、「ということは…」と設問文を読み替えたり、反対の意味で表現してみることで、意味がわかりやすくなることがあります。

この練習は、解いた回数が少ない問題を「解く」よりも、何度か解いてしゃぶりつくした問題で「検証」してみると気づきを得られるのではないでしょうか。私自身は気づくのに時間がかかりましたが、皆さんには早期に「設問文」を多面的に読むコツをつかんでほしいと思います。

基本的には少ないながらも事例文中のヒントと「さちのひもけぶかいねこ」を活用してわかりやすい文章で解答すれば、なんとか乗り切れると思います。

そのうえで、環境分析の問題は、事例Ⅱや事例Ⅲ用のフレームワークを転用するケースもあると意識しておくと、慌てることはないと思います。

ただし、環境分析の問題に引きずられて、組織・人事の設問まで事例Ⅱや事例Ⅲっぽく解答してはいけません。ご注意あれ。

さて、明日は なゆた です。むすこたんは元気かな?

ここで問題です。このブログに「サチノヒモケブカイネコ」は何回登場したでしょうか。

続きはWEBで!と言いたいところですが、

カワウソ君にクリックしてくれたあなたにだけ答えをお伝えします。

答えは1回です!

設問文中のメモのみカタカナで、他はひらがなです!

春セミナーに参加させていただいた者です。

その時のアドバイスで、1次の勉強が全然追っついていないので、まずは1次集中で進めると決めたので2次のブログは「今は」見ないと決めてました。

が、masumiさんの事例Ⅳの試験実況記事がすごくためになったので、ひでさんのブログチラ見させていただきました。企業経営理論復習中なので2次を意識して勉強しようと思いました。

「見ました」が目的の内容の薄いコメントで恐縮です!2次のブログを読み込むような状況になることを祈りつつ失礼します。。

「チラ見」の失礼お許しくださいませ。

ばんくさん、コメントありがとうございます!チラ見が失礼だなんてことはありません。

私の初めての1次試験は、なんとか7科目ひとまわしした程度だったので、全く合格する気がしていませんでした。(経済のみ科目合格)

でも、時間をかけて勉強すれば必ず合格できると思いました。

今年は1次試験と2次試験の間が短いものの、例年通りになっただけですから間に合わせられます。

それよりも、1次が追い付いていないのであれば、必死に頑張ってください。(12代目のストレート合格者たちの勉強方法を参考にしてみてください。)

2次の記事は気分転換に時々チラ見して、「こんなこと書いてありそうだ」くらいが分かっていれば十分だと思います。

勉強は苦しいですが、楽しいと思えることがあると思います。その「楽しい」を活力に、まずは1次試験を頑張ってください。

応援しています!

ひでさん

丁寧にご返信ありがとうございます。

「応援しています」コメント心強いです。まずは1次!「気迫」を持って残り日数取り組みます。

二次試験の解説、ありがとうございます!

2019年事例Ⅰの問題は近々復習する予定だったので、それを解き終えたら参考にさせていただきます!

ロムさん、コメントありがとうございます。今設問文を読んでも新しい気づきがあります。

制限時間を短くするのは直前期でいいと思いますので、じっくりとしゃぶりつくすように設問文の「単語」「文節」を味わってください。

「なぜ、なぜ、なぜ」「と、いうことは」「逆にいうと」などとつぶやきながら、設問文や事例文を読みすすめると意味が分かることがあります。

応援してます!