持続的なモチベーションとは(モチベーション理論考②)

🌸🌸🌸🌸一発合格道場!オンライン春セミナー2021のご案内🌸🌸🌸🌸

4月10日(土) 15:00-17:40(1部2部)

・第1部 15:00-16:15<1次試験対策+相談会>

・第2部 16:30-17:40<2次試験対策+相談会>

・第3部 17:50-18:50<懇親会>

Web会議アプリ「zoom」を活用したオンライン開催!

3月15日(月) 12時より「こくちーずプロ」で募集中です!

(セミナーの部満員御礼!たくさんのお申し込みありがとうございました!懇親会はまだ空きがあります!)

一次試験・二次試験の学習ノウハウやzoomのブレイクアウトルームを活用した小グループ単位でのディスカッションで相互交流を図るセミナーです!

また、第3部ではオンライン懇親会を開催します。懇親会のみの参加も大歓迎です。

道場メンバーや受験生同士で交流を深めて頂き、合格に向けモチベーションを高めて頂きたいです。

ご検討ください!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

どうも、のきです。

先日、洗濯物を干そうと、マスクをせずにベランダに出たところ5分としないうちにくしゃみが止まらなくなり、春の訪れを感じました笑

病院と薬の服用が人生で嫌いなものTop10に入る私は、毎年丸腰で花粉と戦っています。

読者の皆さんは私のようなアホなことはせずに、確実に対策していただき、勉強に集中できる環境を作ってくださいね!

contents

近況報告と今回紹介したいこと

今年の年明けから本業や実務補習・その他の活動等でこれまで人生で経験したことのないハードワークが続きまして、「いつ投げ出してやろうか」という気持ちが雑草のように生えては抜いてを繰り返していました。(ひとえにあれもこれもやりたいと詰め込んだ自分の無計画さによるものなのですが)

とはいえ、負荷が高い状況がずっと続くわけではなく、そろそろひと段落を迎えようとしている状況です。

そのため、だいぶ自分一人の時間を工面できるようになってきたので、少しずつ積読の消化をしています。

やっぱり、いいですね。自分の時間。これ以上に贅沢な時間って他にないと思います。

消化した積読の中で今年の2月に翻訳されて出版された「LIMITLESS 超加速学習」という本を読みました。

“なんとな〜く、そうだよな〜”と認知している暗黙知をズバリ形式知化されており、読んだときに“そうそう、そうだよね〜”と読み進めていく過程で思考がどんどんクリアになっていく感覚を味わいました。(こんな感じ↓)

本書では脳をアップグレードして学習効果が高い状態(=「リミットレス」)になるために必要なものとして「3つのM」を挙げています。

その「3つのM」というのは、それぞれ英語でMから始まる、

・Motivation(動機づけ)

・Method(方法)

です。

書籍の中では、それぞれの要素に分解して、どうあるべきなのか、どのようにしたら良いのかということを解説しています。

それぞれの説明について私が考えたこと等も交えてご紹介したいところではありますが、本記事は「中小企業診断士試験 一発合格道場」の記事です。『LIMITLESS』で書かれている書籍の内容を要約するのが趣旨ではありません。本の要約はYoutube等でそれを生業としている人に譲りたいと思います。

というわけで(どういうわけで?)、今回は3つのMのうち、中小企業診断士試験の企業経営理論でも頻出の論点となる「Motivation(動機づけ)」部分に焦点を当てて、「持続的なモチベーションの育て方」について考えていきたいと思います。

そのため、まずは中小企業診断士試験に出題されるモチベーション理論のうち「内容理論」と言われる①アージリスの成熟・未成熟理論、②マグレガーのX理論・Y理論、③ハーズバーグの二要因理論、④マクレランドの欲求理論について簡単に理論の概要を説明しつつ、内容の確認をしていきます。

その後に『LIMITLESS』における「持続的なモチベーションの育て方」を内容理論と関連づけながら紐解いていきたいと思います。

(はい、前回宣言した伏線バッチリ回収しましたよ〜)

ではいきますよ〜。

中小企業診断士試験に出る!

モチベーション理論(内容理論)

①アージリスの未成熟・成熟理論

アメリカの経営学者クリス・アージリスによって提唱されたモチベーション理論で、組織における人間的成長に着目しています。

理論の中で、アージリスは

と述べています。

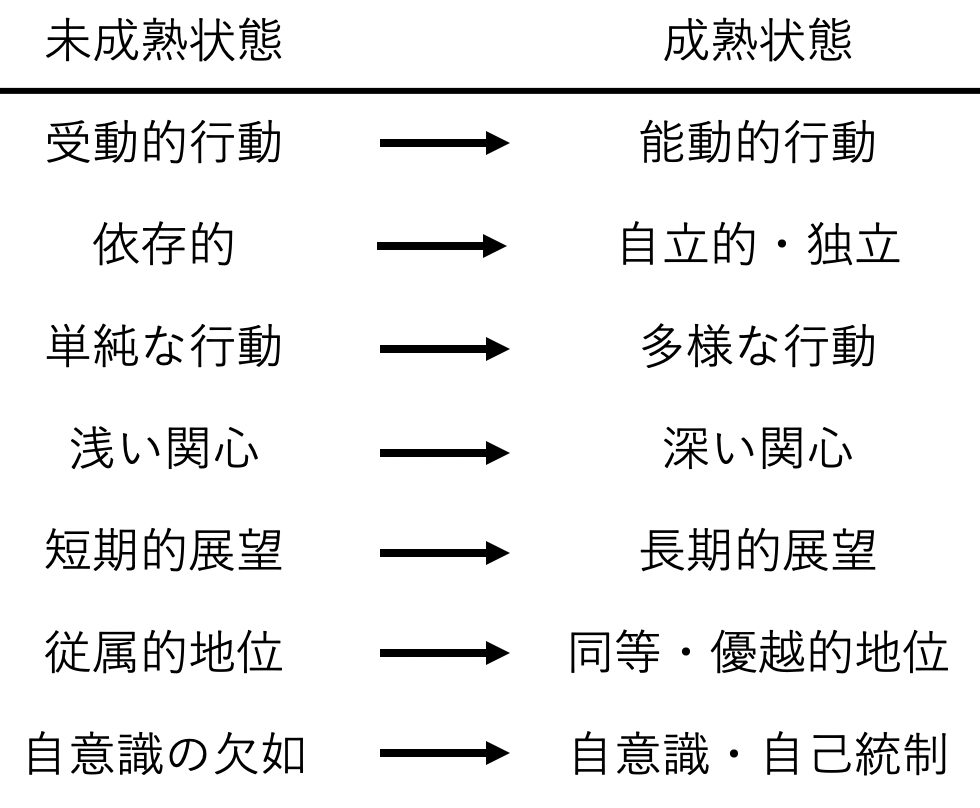

ここでいう自己実現は下記のような未成熟の状態から成熟した状態になることを指します。

つまるところ、「自己実現したい! という欲求がモチベーションになる」ということです。

そういった人間の特性をふまえて、

と述べています。

大企業に入った新卒の社会人が何のために働いているのかわからなくなり、仕事が辛いと感じるという現象がまさにそれにあたるでしょう。

そのため、

とアージリスは述べています。

新卒から数年するとできる業務が増えてきて、仕事が楽しくなってくる現象をイメージしてみてください。

-

- 人間は自己実現をしたいという目的がモチベーションになる!

- モチベーション維持のために職務拡大(水平的拡大)を!

②マグレガーのX理論・Y理論

アメリカの心理・経営学者ダグラス・マグレガーによって提唱された人間観・モチベーションに関わる対立的な理論であり、マグレガーは

人は、

「生来怠け者で強制されたり命令されなければ仕事をしない」(X理論)者と、

「生来仕事が嫌いではなく、努力家で条件次第ではすすんで取り組む」(Y理論)

者とに分類される

と定義しています。

孟子の性善説と荀子の性悪説のようなものですね(逆にわかりにくい?)

もう少し噛み砕いてイメージすると

怠け者(X理論)は、

というのに対して、

努力家(Y理論)は

というイメージです。

そういった人間の性質を理解した上で、

「怠け者(X理論)には低次欲求の充足に焦点を当てて、ガッチガチに管理・統制して「アメとムチ」をうまく使ってモチベーションを維持する」

「努力家(Y理論)には高次欲求の充足に焦点を当てて、自主性を尊重して仕事を任せて、モチベーション高く仕事をしてもらう」

といった管理が望ましいと述べています。

そして、努力家(Y理論)のモチベーション維持のためには目標による管理(MBO:Management By Objectives)が有効であると述べています。

-

- 人の特性(怠け者 or 努力家)に合わせて管理方法を変えてモチベーションを維持!

- 特に努力家(Y理論)にはMBO(目標による管理)が有効!

ハーズバーグの二要因理論

アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した業務上の満足と不満足を生む要因に関する理論です。

ハーズバーグは

と主張し、それぞれの要因の例として、

動機付け要因:「達成」・「承認」・「仕事そのもの」・「責任」・「昇進」・「成長」

衛生要因:「会社の政策と管理方式」・「監督」・「給与」、「対人関係」・「作業条件」

をあげています。

その上で、

・動機付け要因で刺激することで、従業員のモチベーションを上がる。

・衛生要因を満たしても従業員のモチベーションは上がらず、不満が減るだけ。

と述べています。

つまり、

・衛生要因は満たされても加点されず、満たされないと減点される減点項目

・動機付け要因は満たされなくても減点はされないが、満たされると加点される加点項目

であるということができます。

そのため、

と述べています。

-

-

- 動機付け要因は加点項目、衛生要因は減点項目

- 従業員のモチベーション維持に職務充実(垂直的拡大)を!

-

マクレランドの欲求理論

アメリカの心理学者デイビット・C・マクレランドが提唱したモチベーション理論の一つで、

従業員には

達成動機(欲求):目標を達成し、成功したい欲求

権力動機(欲求):他の人々に働きかけ、行動させたい欲求

親和動機(欲求):友好的かつ密接な対人関係を結びたい欲求

回避動機(欲求):失敗や困難な状況を回避したい欲求

という4つの主要な欲求が存在する。

と定義しました。

それぞれの動機を強く持つ人の特性は以下の通りです。

・達成動機(欲求)

– 自分の手で仕事をすることを好む

– 中程度のリスクを好む

– 自分の仕事の成果に対してフィードバックを欲しがる

・権力動機(欲求)

– 責任を与えられることを好む

– 他者をコントロール下に置いて、影響力を行使することを好む

・親和動機(欲求)

– 人の役に立とうと努力する

– 他社からよくみられたい願望が強い

– 心理的な緊張状態に一人で耐えられない傾向がある

・回避動機(欲求)

– 失敗を恐れて、適度な目標を避けようとする

– 批判を恐れて周囲に合わせようとする

従業員の欲求や行動が4つの動機のうちどの動機に基づいているのかを理解し、その特性に合わせて動機付けをすることで、効果的にモチベーションを高めることができるとしています。

中でも達成動機は、以後の研究で発展し、優秀な人材の行動特性を表す要素として「コンピテンシー」と名付けられました。

-

- モチベーションがどの動機(欲求)に基づいているのかを理解することが重要

- 動機(欲求)の特性に合わせたモチベーション施策を実行しよう!

ここまで中小企業診断士の企業経営理論に出題されるモチベーション理論を簡単ではありますが、説明してきました。ざっと知識を振り返ることができましたでしょうか?

ここから先は『LIMITLESS』で説明されている持続的なモチベーションの育て方を、モチベーション理論を踏まえながら紐解いていきます。

もう少しお付き合いください。(知識の整理が目的の方はここでブラウザバックでもOKです!)

『LIMITLESS』に学ぶ持続的モチベーションの育て方

ここまでで理論をざっと確認してきましたので、ここからは実践編といきたいと思います。

思ったよりも理論の確認の分量が多くなってしまいましたが、理論を踏まえて解釈することでより腹落ちしやすくなると思います。

では、早速。

『LIMITLESS』では持続的なモチベーション作りには

が必要だと言っています。

さらに噛み砕くと、

・目的を明確にする

・心身をできるだけ健康でエネルギーに満ちた状態にする

・小さく簡単なステップを重ねて、良い習慣を身につける

ことが必要だと言っているわけです。

できれば本書を読んでいただきたいので、以下では個々の要素のエッセンスをつまみ食いしながら診断士試験に向けた学習方法への活かし方を説明していきます。

目的を明確にする

「目的が僕らを行動へ促す」

本書の中に書かれている言葉です。

Ma.satoの自己紹介記事でもありましたが、診断士試験を目指す目的は何でしょうか?

自身の成長、昇進、収入アップ、中小企業のサポート等、様々なものがあると思います。

その「目的」(=受験する「理由」)を明確にすることが重要だと本書では言っています。

「なぜ」診断士試験を受験するのか。「なぜ」診断士になりたいのか。

学習の気分転換に今一度立ち止まって考える時間をとってみてはいかがでしょうか?

拙いものではありますが、私も診断士になる目的が一応あります。(そのうち語るかもしれませんし、恥ずかしいので語らないかもしれません)

目的の明確化に加えて、目的に向かっていく推進力として、「アイデンティティ」と「価値観」の存在を挙げています。

アイデンティティとは、「自分が何者」か、もっと言えば、何者だと自分の心の底から「思っているか」というものです。

例を挙げると、「私は、日本経済を支える人材である」と言った具合です。

今現時点がどうかというのは重要ではなく、自分がどうありたいか、かくあらんと思っているか、ということが重要です。

価値観とは自分が人生の中で重視するものです。まさにマクレランドの欲求理論等の内容理論で触れたことが該当します。

目的とアイデンティティ、価値観がリンクしたときに行動するための強い動機、つまりモチベーションになるとしています。

これは個人的な意見ですが、「学ぶこと」=「自分を見つめ直すこと」だと考えます。

自分の限られた自由時間をどうして学習に使うのか? どうして会計士でもなく、税理士でもなく、中小企業診断士なのか?

どの論点がわかっていないのか? なぜこの問題が理解できないのか?

その理由を探るために、自身の目的、アイデンティティ、価値観、現状を見つめ直す。

自問自答の繰り返しを通じて、学びが高度なステージに昇華していくのだと考えています。

ちなみに上記であげた、「自身の成長、昇進、収入アップ、中小企業のサポート」は全て今回説明した内容理論に内包されています。

自身の成長 → 成熟状態、動機付け要因、Y理論、達成動機

昇進 → 成熟状態、動機付け要因、Y理論、達成動機

収入アップ → 成熟状態、Y理論、衛生要因、達成動機

中小企業のサポート → 成熟状態、動機付け要因、親和動機

といった具合です。診断士試験で学習する内容で最新の自己啓発書の言っていることも理論をもとに振り返ることができる。診断士試験の学習にはそういった副次的効果もあると私は思います。

では、まとめです。

-

- 診断士試験を受験する目的を明確にしよう!

- 自身のアイデンティティと価値観を理解しよう!

- 自分のアイデンティティと価値観を目的と結びつけよう!

心身にエネルギーが満ちた状態にする

端的にいうと、

・脳にとってベストなコンディションを維持する

ということが、生まれたモチベーションに向けた行動を加速させる燃料になると述べています。

そのために

①食事:脳に栄養を与える

②適度な運動:体を動かすと脳も活性化する!

③マインドセット:ネガティブ思考をやめる。ポジティブに!

④周囲の環境:机や身の回りをきれいにする

⑤素敵な仲間:仲間の存在は意思決定に大きな影響を及ぼす

⑥継続的な学習:新しいことを学んで脳に刺激を!

⑦睡眠:適切な時間と良質な睡眠

を行うことが推奨されています。

正直多すぎだと思います笑 全部やろうと思うとベリーハードですよ。

私が苦手なことが半分を占めます。

机上は本が積まれていてお世辞にもきれいとは言えないです。

やりたいことがあるとついつい睡眠時間や運動の時間を削ってしまいます。

食事も手を抜いてしまいがちです。

しかし、最初の一歩を踏み出さなければ何も変わらないと思い、まずは運動のためジムに入会しました。

目指せ、Ma.satoのようなシックスパックです。

診断士の学習をしている方は、少なくとも⑥の継続的な学習は身についている方が多いと思います。

学習を通じて常に新しい知識、視点、考え方、テクニック等を吸収する過程で脳に刺激が与えられ、合格に向けたモチベーションへ燃料をガンガン投入している状態です。

是非楽しんで、学習を進めていっていただければと思います。

一度学んだ論点も戻ってくると、新しい発見があるかもしれません。それも脳への刺激です!

学習の継続以外の要素についても取り入れられそうなものからトライしていくのはいかがでしょう?

-

- 学習を楽しんで! 新しい知識を得ることで脳がどんどん活性化している!

- 学んだことも新たな視点が見つかるかも!? 復習も脳への刺激大!

小さく簡単なステップを重ねて、良い習慣を身につける

例えば、「毎日2時間勉強する」ことを習慣にするという目標を設定したとします。

でも、忙しくなるとついついうまく時間が工面できなくなって、結果達成できない状況が続いてしまう。

2時間勉強できなければそのタスクが達成できていないため、達成率0%です。結果、自己嫌悪。

やっぱ自分には無理だなぁと考える。

こんなこと結構ありますよね。

この場合「2時間」という設定が「小さく簡単なステップ」になっていないんです。

こう考えましょう。

② 昼ごはんを食べたら30分勉強する

③ 夕ごはんを食べたら30分勉強する

④ 夜寝る前に30分勉強する

この場合でも1日の学習時間は2時間です。

こちらのほうがとっつきやすそうな気がしますよね。

仮に昼ごはんの後の勉強時間が確保できなかったとしても、4つのタスクのうち3つは達成しているわけです。達成率75%です。

3つも成功体験をしているわけです。

自分、以外とやるじゃん!、と、そんな気持ちになってくる。

じゃあ、明日も頑張ってみようかな?

そういった小さな成功体験が良い習慣を身につける上で重要になってきます。

-

- 目標は細かくしてOK!

- 小さな成功体験を積み重ねて、学習の習慣化を!

まとめ

冒頭記載した

は掛け算です。

どれかの要素が0になると、全体が0。

つまり、モチベーションが維持できなくなってしまいます。

無理のない範囲で、各要素の数値を底上げして、持続的なモチベーションを維持しながら学習を進めていければと思います。

最後に

結構長くなってしまいました。最後までお付き合いいただいた方は、すみません。

1年弱の学習期間が必要な中小企業診断士試験。

確かにその期間ずっと高いモチベーションを維持するのは難しいと思います。ですが、試験は待ってくれません!

本記事が、みなさんの学習のモチベーション維持の一助になれば嬉しいです。

明日はにのみでーす!(・ω・)ノシ

☆☆☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたら

![]()

にほんブログ村

↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑