目指せ、キャズム超え!

🌸🌸🌸🌸一発合格道場!オンライン春セミナー2021のご案内🌸🌸🌸🌸

4月10日(土) 午後(時間調整中)

・第1部 <1次試験対策+相談会>

・第2部 <2次試験対策+相談会>

・第3部 <懇親会>

Web会議アプリ「zoom」を活用したオンライン開催!

3月15日(月) 12時より「こくちーず(告知’s)」で募集開始予定

一次試験・二次試験の学習ノウハウやzoomのブレイクアウトルームを活用した小グループ単位でのディスカッションで相互交流を図るセミナーです!

また、第3部ではオンライン懇親会を開催します。ご希望の方はご参加ください。

道場メンバーや受験生同士で交流を深めて頂き、合格に向けモチベーションを高めて頂きたいです。

ご検討ください!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一発合格道場をご覧の皆様、のきです。

2月の下旬にさしかかろうと言う時期もあり、暖かい日が混じってきましたね。

今年の東京の冬は底冷えする日がなく、例年と比べて比較的暖かかいような気がします。

いや、在宅勤務が中心で、単純に私があまりに外に出ず、正しく現状を認識できていないだけのような気もします笑

いずれにしても、体調に気をつけていきましょう!

本題に入る前に(実務補習の感想)

先日、2月の実務補習 5日間コースを受講し、ものすご〜く密度の濃い5日間を過ごしました。

1日目にはじめましてからスタートしたにもかかわらず、2日目・3日目と議論を重ねて、まるで高校の部活動みたいに診断先の社長への提言を作り上げていく、日常の会社員生活ではほぼ味わうことができない経験でした。

今回私は財務担当で財務戦略と事業計画の策定を担当しましたが、メンバーが立案した戦略を実際に売上等の数値に落とし込んでいく作業でした。そのため、実際に診断先の会社がどのような方向に向かっていくのかということを数値化して目に見える形にすることができ、とても充実感のあった補習となりました。

しかしながら当然、今回はあくまで「補習」です。実際のコンサルティングの現場についてはわからないことばかりで、指導員の先生に多くのことを教えていただきました。

加えて、今後の診断士活動をどうしていこうかと考えるきっかけも多く得ることができました。

どうでしょうか?

守秘義務があるのであまり多くを語ることができないのが残念ではありますが、診断士合格後に最初に行った診断士の活動で私の感じたワクワク感が皆さんに少しでも伝わったら幸いです。

さて、閑話休題です。本題に入っていきましょう

本日のテーマ①:キャズムって?

さて冒頭より「キャズム」という言葉を使用しましたが、皆さんピンときているでしょうか?

ピンときているそこのあなた。

企業経営理論の学習が順調に進んで、プロダクトライフサイクルやプロダクトポートフォリオマネジメント周りの知識はバッチリですね!

ピンとこなかったそこのあなた。企業経営理論を学習中ですね?

今覚えていなくても1次試験本番までに理解していればいいので全く焦る必要はありません!

ですが、問われる論点の一つなので覚えておいてくださいね。

今回はキャズム理論(普及理論と呼ぶこともあるそうです)の説明をしつつ、私が1次試験学習の取り組み時に考えていたことに関連づけてお話をさせていただければと思います。

今回、説明にあたり、

イノベーター理論

キャズム理論

の2つの理論を順番に解説していきたいと思います。

イノベーター理論

社会学者のエベレット・M・ロジャースが提唱した、イノベーションの普及に関する理論です。

商品購入への態度によって、消費者を5つのグループに分類したものです。

イノベーター理論においては、消費者の商品購入に対する態度を元に新しい商品に対する購入の早い順から5つのタイプに分類しました。

① イノベーター (Innovators:革新者)

新しいものを進んで採用する革新的採用者のグループです。

新商品レビューをするYoutuberはこのグループに該当すると考えられます。

② アーリーアダプター(Early Adopter:初期採用者)

流行に敏感で、自ら情報収集を行なって購入を判断する少数のグループです。

昨今、少しずつ普及しつつあるSNSアプリのClubhouseを昨年12月や今年の1月くらいから始めた人はこちらのグループに該当すると思います。

③ アーリーマジョリティー(Early Majority:前期追随者)

新しい様式の採用には比較的慎重で、アーリーアダプターのクチコミや評判等を踏まえながら購入を判断するグループです。

お昼の情報番組等で紹介されている商品等を見て、購入を判断する方はこちらに該当すると思います。

④ レイトマジョリティー(Late Majority:後期追随者)

新しい様式の採用には懐疑的で、周囲の大多数が試している場面を見てから同じ選択をする傾向にあるグループです。

個人的には日本人は比較的このグループに属する人が多いような気がします。

⑤ ラガード(Laggards:遅滞者)

最も保守的で流行や世の中の動きに関心が薄いグループです。中には最後まで流行に乗らないという判断をする人も属します。

今年の2月になってようやく鬼滅の刃を見始めたような私のような人を指します。

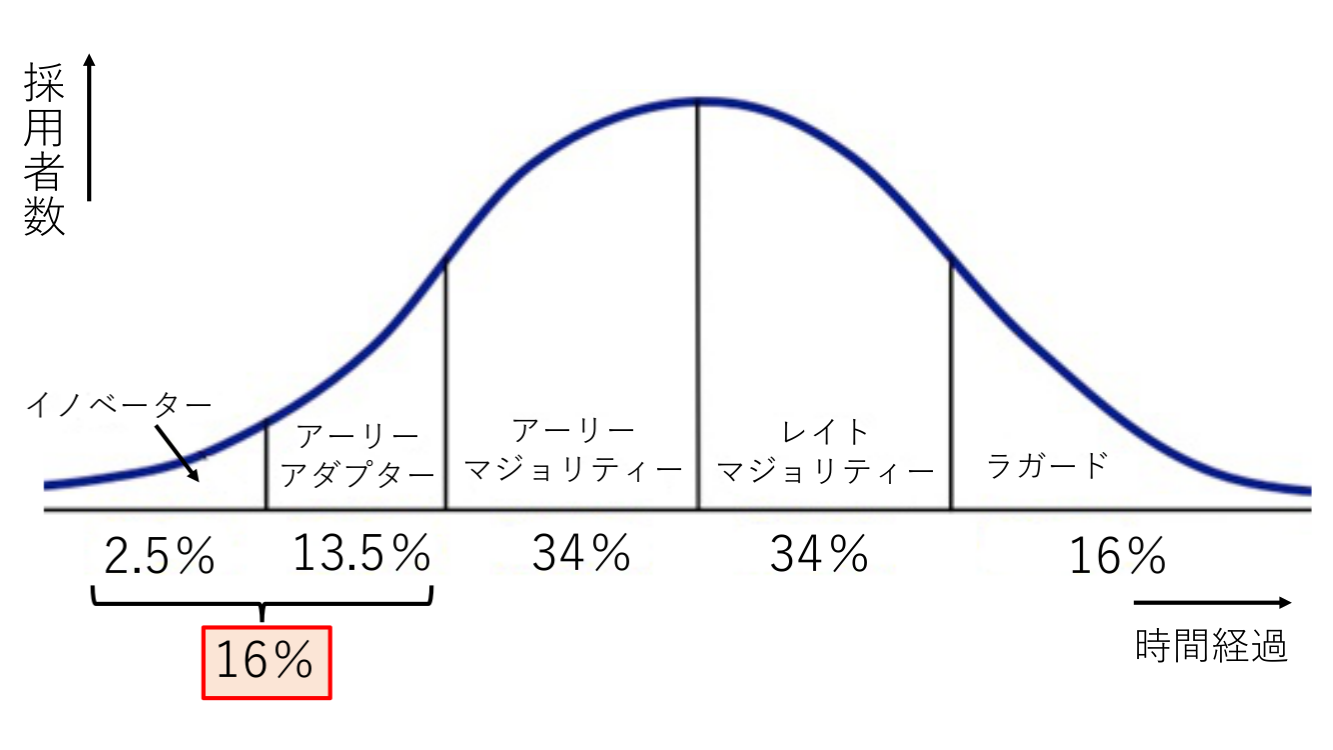

そして、この5つのタイプの割合が、下の図のような釣鐘型のグラフのようになると説明しています。

上記の5分類の中でイノベーターは少人数で、とにかく真新しい商品そのものに注目しているので、その商品の良さや効果といったベネフィットにはあまり注目していません。

ゲーム等でアルファ版*段階でのリリースをする海外の開発会社が近年出てきており、そういったアルファ版の製品を誰よりも早く購入して使い勝手を検証する、まるで開発者のような人がいますが、まさに彼らが「イノベーター」ですね。(*開発初期において性能や使い勝手などを評価するためのテスターや開発者向けの版)

一方で、アーリーアダプターは新しいベネフィットに注目していて、自身の消費経験をもとに他の消費者の商品選択に影響を及ぼすオピニオンリーダーになります。

大物Youtuberが商品紹介をするとついつい自分も欲しくなったりしませんか?

マーケティングの観点から各グループをみていきましょう。

イノベーターは新しいものというだけで購入してくれるため、彼らに普及したかどうかはあまり重要ではありません。

それに対してアーリーアダプターは商品やサービスのベネフィットを自分自身で判断して使用したのちに、まだ商品やサービスを使用していないアーリーマジョリティーやレイトマジョリティへ商品・サービスの情報を紹介してくれるため、以降の普及に大きく貢献します。

そのため、ロジャースさんは

※画像はロジャースさん本人ではありません

と指摘して、「普及率16%の論理」として提唱しています。

企業経営理論の中では比較的ご自身の経験に照らし合わせながら、「確かにそういう傾向があるよね〜」と直感的に理解しやすいような理論ではないかなと思っています!

続いて説明するキャズム理論は、イノベーター理論を踏まえての理論になるのでドンドンいきますよ〜。

キャズム理論

マーケティングコンサルタントのジェフリー・ムーアが著書『Crossing the Chasm』の中で提唱した理論になります。

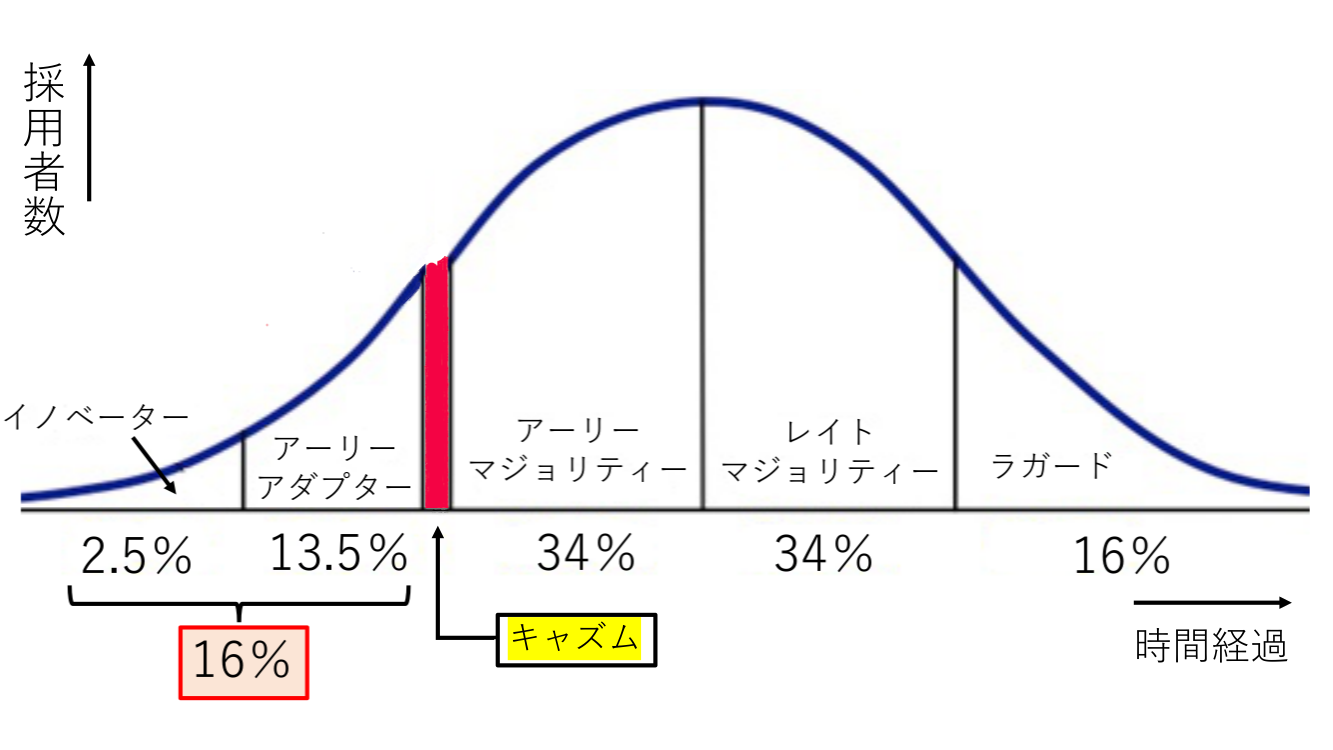

先述のイノベーター理論での「普及率16%理論」を踏まえて、ハイテク産業の分析をする過程で、

※画像はムーアさん本人ではありません

と、アーリーアダプターからアーリーマジョリティーへ普及する過程で以下の図の赤い空間のような障壁が存在すると考えました。(図中では小さく見えますが、実際はもっと海よりも深い溝があると想像しながら見てみてください)

そして、ムーアさんはそのような傾向を鑑みて、

※画像はムーアさん本人ではありません

という「キャズム理論」を提唱しました。

ここまでがキャズム理論の話ですが、診断士の2次試験っぽくアーリーマジョリティー向けのマーケティング施策についても考えてみたいと思います。

まず、ターゲットとなるアーリーマジョリティーは先ほど、「新しい様式の採用には比較的慎重で、アーリーアダプターのクチコミや評判等を踏まえながら購入を判断するグループ」だと説明しました。

このような心理的情報となるサイコグラフィック情報を踏まえると、慎重派のアーリーマジョリティーには信頼できる発信者のお墨付きや具体的な数字等で商品・サービスの魅力を伝えることを通じて、購入を後押しするための安心感を示すことが重要であると考えられます。

そういった特性を考慮すると、

・インフルエンサーを活用し、SNS等で効果があることを宣伝

・TVの情報番組(パブリシティ)で取り上げてもらう

・スーパーや百貨店等で試供品を提供してベネフィットをアピール

等のマーケティング施策が有効ではないかと考えられます。

(他にも思いついた方がいらっしゃれば、コメント欄にでも書き込んでいただければ嬉しいです。)

ただ、宣伝の方法を誤るとYoutubeでたまに流れてくる、なんとも胡散臭い広告になり得ますので、注意が必要かもしれませんね。

(なぜか筋トレ系の動画を見ていると、飲むだけで痩せるサプリってのがよく出てくるのですが、どうにも胡散臭さがぷんぷんしています……。私だけでしょうか??)

さて、キャズム理論の解説は以上になります。みなさんの理解を深める一助になれば幸いです。

続いて、私の考える学習におけるキャズム理論について話をさせていただきます。

本日のテーマ②:学習におけるキャズム理論

まず初めに、ここまで付き合ってくださった皆さんに質問です。

「得意科目」はありますか?

7科目もある診断士の1次試験。一つくらいは「どちらかと言えば得意だな〜」と言えるような科目があると思います。

さて、その科目が得意科目であると考えられる要因は何でしょうか?

才能によるものでしょうか?

地頭の良さでしょうか?

私自身は明確にどちらもNo!!であると主張したいです。

私が昨年1次試験の学習を進めていく過程では、得意にするために必要なのは才能でも地頭の良さでもないと考えていました。

では、得意科目になる要因はなんなのか?

この要因を考えるために「得意」という言葉を正しく定義したいと思います。

みなさんは「得意」という言葉の意味を調べたことがありますか?比較的当たり前に使っている言葉なので意味を調べたりすることはないとおそらくなかったのではないでしょうか?

今回、改めて「得意」という言葉を辞書で引いてみました。

とく‐い【得意】[名・形動]

① 自分の思いどおりになって満足していること。

② 誇らしげなこと。また、そのさま。

③ 最も手なれていて自信があり、じょうずであること。また、そのさま。得手 (えて) 。

④ いつも商品を買ってもらったり取引したりする相手。顧客 (こかく) 。お得意。

⑤ 親しい友。

(goo辞書より引用)

③の「最も手なれていて自信があり、じょうずであること。」というところに注目です。

「手なれていて」いることが前提条件になるようですね。

なるほど、では、「手なれる(慣れる)」ためにはどうしたらいいのでしょうか?

「手慣れる」を理解するために「慣れる」について辞書で引いてみました。

な・れる【慣れる】 [動ラ下一][文]な・る[ラ下二]

① その状態に長く置かれたり、たびたびそれを経験したりして、違和感がなくなる。 通常のこととして受け入れられるようになる。

② 経験を重ねて、そのことがうまくできるようになる。習熟する。

(goo辞書より引用)

どちらの意味においても「経験」という言葉が入っていますね。

「才能がある」、「優秀」という文言はどこにも書いてありません。

以上の二つの言葉の意味を調べたことで、言葉の定義において、「得意科目である」ということは、

・知識や理論が通常のこととして受け入れられるようになるほど習熟している。

・上記2つの状態であることが自信に繋がっていること

と定義することができるのではないでしょうか。

なので、得意科目という状態に達するまでには、①ある程度の学習経験をする→②腹落ちするまで理解し、習熟する、というプロセスを経ているのだと考えます。

この文章を書いていて、私は12代目のTAKUROの自己紹介記事の中の一文を思い出しました。

「この科目を理解するための勉強時間が足りていないだけだ!」

TAKUROの記事では安易に苦手科目認定しないという視点で書かれていましたが、得意科目にするためのアクションとしても有効であると考えます。

実際に私も経営法務の昨年の3月ごろに経営法務の苦手意識が拭えないことに悩んでおり、荒療治として他の科目を一切やらず、一日中六法全書を読む生活をして法律の条文の言い回しや書き方、論理展開を理解しようとしたという経験があります。

その1日の経験で私個人としては法律的な言い回しへのアレルギー反応がほんの少しだけ改善されたような気がしました笑

(オススメの学習法ではないのでご注意ください。あくまでショック療法的な学習で、私自身1日だけしかやりませんでした。)

さて、長くなってきたので、まとめとして、ここまでの検討を「学習におけるキャズム理論」と名づけ、提唱したいと思います。

「学習におけるキャズム理論」とは、

と定義します。

当たり前と言えば当たり前のことを言っているのですが、学習した内容が頭の中に定着し、習熟した状態(キャズム理論で言うところの普及)に達するためには最低限必要な学習量が存在すると私は考えます。

そしてある程度の学習量が確保できた段階で、その科目の本質や理解のためのポイントを捉えるスピードや正確性が向上し、学習効率が向上し、得意科目へと昇華していくものと考えます。

今回提唱させていただいた理論は私個人の提唱でありますが、2月末の時点で、1次試験までまだ約5ヶ月あります。「学習におけるキャズム理論」を信じて、学習量を確保して、得意科目をもう1科目増やしてみませんか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。体調に気をつけて勉強頑張りましょう!

明日は1日お休みをいただいて、月曜日は若き新星、にのみの記事です。

それでは〜(´・ω・`)ノシ

☆☆☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたら

![]()

にほんブログ村

↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑

「学習した内容が頭の中に定着し、習熟した状態(キャズム理論で言うところの普及)に達するためには最低限必要な学習量が存在する」、まさにそれを今、実感しています。

1次の話ではなく2次の話になってしまいますが、ちょうど今、上級生は(どの予備校でもそうですが)2次対策講義を受講しています。そこで「この知識やフレーズからはこういうことが想起できるようにストックしておきましょう」と講師からは言われますが、テキストを読んでいるときはわかるものの、いざ答練になると書けません。

これも、ある程度学習量を重ねて自分のものにしないと、実際には書けないのだと思われます。

とりあえず、今は講義で確認がてら必要なストックを認識していて、仕事や事例Ⅳの復習のスケジュール次第ではありますが、3月には曖昧でも書けるレベル、4月にはほぼ書けるレベルには到達したいと思っています。

サトシさん

いつもコメントありがとうございます!

現在2次試験に向けた知識の復習中とのこと、今年の試験に向けた意気込みが伝わってきますね。

私は2次試験は1次試験ほど必要な知識はすくないと聞いて実際にそう感じましたが、

頭の中にある知識を自分の言葉で記述できるようになる(=自分のモノにする)のに勉強開始当初、苦戦した記憶があります笑

今、行ってらっしゃる知識の整理は、必ずサトシさんの強固な土台になってくれるものと思います!

体調にお気をつけて、勉強頑張っていきましょう!