口述試験のリスクと私が行った対策について

こんにちは。ハーンです。改めてになりますが・・・

二次筆記試験を通過された方、おめでとうございます![]()

本日は道場の口述セミナーです。

お申込ありがとうございます。我々の予想を上回るスピードで満員になってしまい、大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。![]()

そうした中、セミナーに参加される方、何か一つでも課題なり手ごたえをもって帰っていただければ幸いです。

懇親会に参加される方、今回お会いしたメンバーは、今後の「診断士仲間」となります。人脈を広げたり情報収集したり、積極的に活動していただければと思います。

私もセミナー、懇親会とも末席に参加させていただきます。

さて、本日の記事。飽きたって言われそうですが口述対策についてです。最近、連日のようにこのテーマではありますが、もう少しだけお付き合いください。

◆口述試験のリスクを考える◆

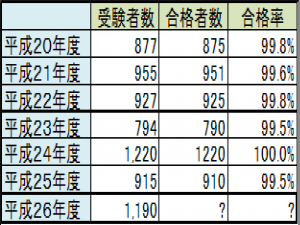

平成20年度からの口述試験の合格率は、以下のとおりです。

診断士の受験生以外で、これを見た方は「楽勝な試験」って考えると思います。しかし、二次筆記試験を通過してきた受験生は、私がそうだったのですが、「ここまで苦労して、この合格率の試験に落ちるわけにいかない」という心境になり楽勝という感覚はあまりないと思います。

ダメだと来年は口述試験からでなく、あの筆記試験からになってしまいますので。![]()

しかし大丈夫。対策をしっかりしていけば全く問題ありません。

ということで、対策の前に口述試験のリスクを改めて考えてみたいと思います。

①体調不良等で、会場に行けないリスク

②準備不足や緊張などで全くしゃべれないリスク

①については、ご自身毎に気を付けていただくしかありません。会場にギリギリに行くことの無いようにしましょう。(私はたまたま13:00開始だったので、1時間半くらい前に近くまで行って、昼食をとってから会場に入りました)

そして一般的に言われる対策は②に対するものだと思います。

◆私がやった口述対策◆

多くの方と同様に二次筆記試験で落ちたと思っていた私は、筆記の合格から慌てて対策をしました。

以下は、私が行った行動や対策です。

①受験校の模擬面接の申込。(名古屋では模擬面接をやっているところが少なく、結構必死でした)

②受験校の想定問答を集める。

③与件を頭に入れるために、ワードに与件文を打ち込む。

④受験校の想定問答を読み込む。

⑤事例毎にまとめペーパーを作成。(会社の概要や社歴、SWOT分析や課題などをまとめ)

正直に申しますと、今までで一番必死に勉強したかもしれません。(苦笑)

緊張してしゃべれないということは、あまり心配していませんでしたが、答えが浮かばないということにならないようにと考えると、思った以上にいろんなことを頭に入れないと・・・って話になります。(実はそこまで神経質になる必要はなかった気もします)

上記のようなことを一通りやってみたのですが、手を広げ過ぎたのか、自分の思ったように頭の中に入ってきませんでした。

◆私にとって効果的だったのは◆

なぜ、この土壇場でこんな記事を書いたかというと、昨年の試験3日前、私は自分の考えていたイメージになかなか達しない状況にいら立っていました。そうした中、二次筆記試験は過去問をやってアウトプットをしましたが、口述のアウトプットは?「声をだして答えること」だと考えました。ネットの情報などをみると、よく家族に質問してもらい回答するといった方法も書かれていましたが、相手が必要だと自分の都合のいい時間にできないというのもありますしね。(笑)

私の場合は、スマホにレコーダーのアプリを落としてきて、自分で受験校の想定問題を吹き込みました。

そして、空いている時間に再生して停止、自分で声を出して答える。そして次の問題をまた再生といったことを繰り返しました。

実際に声を出してみると、最初はあれっ?うまくしゃべれないってことがあるんですよね。ただ、何度も同じ問題に対してしゃべっていると、それなりの時間を使いつつ説明することができるようになってきます。

私にとって、最も口述対策で効果があった方法がこれでした。まさしく3日前。それまでのインプットがあったからかもしれませんが、声を出すことが非常に効果的でした。

◆最初の一言は◆

次に考えたのは、最初の一言が出れば、あとはスムーズにしゃべれるのではないか、という仮説です。よく質問をオウム返しすると良いという話を聞きます。これは、1つの質問に対して2分くらいかけて回答するとよい、そのために時間が使えるというメリットもあるのですが、どうやってオウム返しするのが一番自然だろうかと考えました。私が行ったのは以下のような感じでした。

質問者 A社が××することの留意点を教えてください

私 A社が××することの留意点について、私の考えを述べさせていただきます。(その後、回答)

こんな感じでしゃべると、否が応でも最初の一言をしゃべることになります。また以下のようなメリットがありました。

・よく言われるとおり時間が使える

・第一声を出すことでリラックスできる

・質問の内容を確認できる

・その間に多少なりとも回答を頭の中で整理することができる

そして、申し込んでいた受験校の模擬面接が試験前日にありました。緊張しましたが、あまり詰まることなく回答しきれました。模擬面接官の先生からも、「あなたよりしゃべれてない方々が普通に合格していく試験です。自信を持ってやってください。」というコメントをいただきました。

結果、試験当日は模擬面接より緊張しませんでした。

◆口述試験を受験されるみなさまへ◆

最後に、口述試験を前にしたみなさまへお伝えしたいこと。

①自信をもって臨んでください。

私は昨年名古屋で受験したので、会場は1か所のみでした。夏の一次試験は申込者が約1,900人。実受験者は8割とすると約1,500人。すごい喧騒でした。それが口述試験では78人でした。こうした会場で受験される方は、あまりの人数の減り具合に驚くケースも多いと思います。この合格率が低い試験に残ったわけです。だからこそ自信を持って臨んでください!

②この関門の次は診断士![]()

合格率は99%超の試験で関門?って意見もあるかもしれませんが、精神的にはやはり関門です。ただ、この次はいよいよ「診断士」です。(まあ、多くの方は実務補習を受けられると思います。これは大変ですが、選考ではありませんので)

今までの苦労に思いをいたしつつ、ご自身が納得できる形で口述に臨んで、診断士、すなわち我々の新たな仲間になっていただきたい、って思います。

◆今日の要旨◆

・口述のリスクは、体調等の問題で会場に行けないことと、全く言葉がでないことだと考える。

・いろんな口述対策を行ったが、口述対策のアウトプットとは、質問を聞いて声に出して回答する練習。これが私の場合、最終的に一番効果的だった。

・最初の第一声が重要。××について、私の考えを述べさせていただきます、って感じでオウム返ししたら落ち着いてスムーズに話をすることができた。

・対策をしっかり行って、自信をもって口述試験に臨むこと。

ここを越えればいよいよ診断士![]()

今回、口述試験を受けられる方。

長きにわたる試験の最後を飾ってください![]()

今年、受験できなかった方、来年、このステージの主役にみなさまがなることを祈っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。ハーンでした。

>takaさま

コメントありがとうございます。また口述試験お疲れ様でした。

誤回答があったとのことですが、試験ではまずまず話ができたようですね。おめでとうございます!

私も、後でこういう風に答えれば良かったってことは1つ2つありました。全く問題ないと思いますよ。

また、今回の記事についておよび道場についてのコメント恐縮です。本当にありがとうございます!

私も試験合格後、今までと違った世界が広がりました。これからまだまだ広がると思っています。

takaさまの来年が楽しみですね!1月6日の合格発表を心待ちにしつつ良いお年をお迎えください。

ハーン様

レス、遅くなり申し訳ありません。本日口述試験を受けてきました。1次から全て完全独学(模擬試験も一切受けていません。)で通しましたので、道場のブログが情報収集に大変役に立ちました。

口述試験については、ハーンさんのこの記事が最も良くまとまっていたと思います。この記事と、マッキーの事件簿(黙秘権行使事件)を読めば、十分ですね。

今日の口述試験では、最後の質問に誤回答してしまいましたが、まぁ大丈夫ではないかと思います。

どうもご指導ありがとうございました。