おすすめの戦略と勉強法 ~2次試験を初めて勉強するあなたへ~ by くま

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

はじまりはじまり

どーも僕です

まずは、1次試験を受験された皆様、大変お疲れさまでした。

惜しくも来年へ合格持ち越しとなった方へ

何はともあれ、お疲れさまでした。

突破とならなかったことは残念ですが、勉強したことが無駄になったわけではありません。

少なからず ビジネスパーソンとして よい方向へ向かっていることは間違いありません。

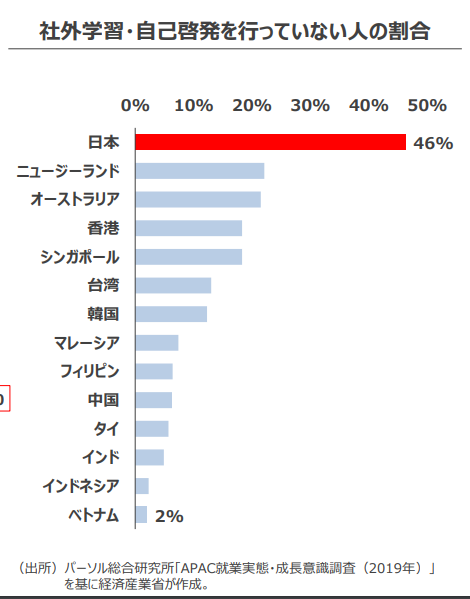

そもそも、自主的に勉強しているだけで立派なのです。

ある調査によると「日本人の46.3%は社外学習・自己啓発を行っていない」そうですよ。

さて、「勉強しているだけで如何に立派であるか」を再確認できたところで、まずはこれからの計画を立てましょう!

次のアクションとしては、こんなところでしょうか?

次のアクション

- 1次試験の勉強する

- 2次試験の勉強を始めてみる

- 別の試験を受験してみる

- 試験のことは忘れてゆっくり過ごす

どれか一つを選ぶ必要はありません。「1次試験と2次試験を並行して勉強する」といった、複数の選択肢を同時に行うのもよいですし、「年内はゆっくり過ごして、年明けから1次試験の勉強を始める」といった計画もアリです。

いずれにしても強制されていることではなく、ご自身のために自主的にやっていることですから、自由に計画を立てましょう。

2次試験へと進んだみなさまへ

まずはおめでとうございます!

皆様の努力が実を結んだことを大変うれしく思います。

次は2次試験です。

合格に向けて、今一度アクセルを踏みなおしましょう!

今日は

・2次試験の合格者ってどのくらいのレベルなのか?

・そのレベルに到達するには、どうしたらよいのか

について、私の考えをお伝えできればと思います。※今回の話は事例Ⅰ~Ⅲに関するものです。

どのくらいのレベルに到達する必要あるか?

まずは、どのくらいのレベルに到達する必要があるのか?についてです。

2次試験の合格条件は「合計が240点以上」かつ「40点未満の科目がない」ことなっており、1次試験と同様に絶対評価であるかの設定されています。

一方で、「合格率は18%程度を維持し続けており、実際は相対評価で採点されている (クリックで記事へジャンプ)」よう に思えます。

(クリックで記事へジャンプ)」よう に思えます。

絶対評価と相対評価、どっちなんだい!!

採点基準は公開されていないので、真相は中小企業診断協会のみぞ知るところですが、相対評価であるとの認識が一般的です。

ということで、2次試験受験者のうち『上位18%に入ること≒合格』と思っていれば間違いないでしょう。

上位18%というのは、偏差値で言うと59ぐらいなので、まずまずの難易度と言えますね。

しかも、母数は全員が1次試験も突破してきた猛者となります。

えらいこっちゃ

さて、話は変わりますが、これから勉強を進めていくと、A答案、B答案、C答案、D答案という言葉をよく聞くと思います。

これは2次試験合格発表後、中小企業診断協会からの送られてくる試験結果に由来する言葉です。

事例ごとのA~Dの判定がされており

A→60点以上

B→50点以上~60点未満

C→40点以上~50点未満

D→40点未満

となっています。

4事例すべてがA判定であれば必然的に240点を超えることから、一般的に「A答案を目指す」ことが目標なるわけです。

気が遠くなる話。。。

そんなみなさんに朗報です。

私も当初勘違いしていたのですが、『A答案=上位18%』ではないことには注意しましょう。

もし「A答案=上位18%」であるのなら、「4事例すべてA答案であった人」は、18%よりもっと上位になってしまうからです。

「A答案=上位18%」であるならば、「4事例すべてA答案であった人」は単純に考えると「0.184=0.00105=0.105%」となりますね。感覚的にも、「1事例だけA答案を取る」より、「4事例A答案をとる」方が難しいですよね。

では、A答案というのはどのくらいのレベルの解答なのでしょうか?

皆さんのために計算してみました。

驚きの結果ですよ。

なんと、上位65%の答案でよいのです。半分以下でいいんですね。

※「上位65%の結果を4事例で残せる人」=0.654=0.179…≒=18%

もちろん、それぞれの事例で相関関係があるので、こんなに単純ではないのですが、それでも上位50%に入っていれば余裕で合格でしょう。

いいかえると、受験生の平均的な回答が書けていれば十分であり、飛びぬけた答案は必要ないと言えます。

つまり、「他の受験生と差別化を図る」といった高難易度な行為はもってのほかで、「他の受験生と同じことを書く」といった戦略が有効であるという結論に帰着します。

他の道場メンバが『道の真ん中の解答を書く (クリックで記事へジャンプ)』、『合格者が普通に書く解答を書く

(クリックで記事へジャンプ)』、『合格者が普通に書く解答を書く (クリックで記事へジャンプ)』と言っているように、『普通のこと普通に書く』というのが有効であることが、数字からも見て取れますね。

(クリックで記事へジャンプ)』と言っているように、『普通のこと普通に書く』というのが有効であることが、数字からも見て取れますね。

平凡な答えじゃ中小企業の役に立てないぞ。

実際はそんなに甘くないし、もっと現実的に沿った書くべきだ

まぁまぁ、そんなにカリカリしないで。

確かにその意見も一理あると思います。

しかし、それは受かってから存分に力をふるえばよいではないかな という気もします。

これは試験なのですから、「無難な答えで、とりあえず合格しておきましょう」というのが私の所感です。

※もちろん私の主観的な考えなので、ご自身の信念を貫くのも自由ですよ!

では、何からはじめたらよいか?

では、他の受験生と同じことを書くにはどうしたらよいのか?

私のおすすめの進め方は下記です。

① どんな問題が出題されるのか確認

② 他の受験生の解答を集める

③ 集めた分析する

④ ③で分析した平均的な解答を、どうすれば書けるか考える

⑤ ④で考えた本番でも書けるように訓練する

詳細を確認していきましょう。

①どんな問題が出題されるのか確認

どんな問題が出題されるのか確認してみましょう。

なんでもいいから1年分解いてみましょう。

おそらく、

何を、どのくらいのレベル感で書いたらよいかわからない

という人が大半だと思います。

去年の私もそうでした。

が、結果的に合格できましたので、まったく問題ありません。

心配しなくても、これからの過ごし方次第で10月30日までに合格答案が書けるようになります。

②他の受験生の解答を集める

他の受験生の解答を集めましょう。

ネット上にはさまざまな解答が転がっていますので、それを集めるのもよいですが、「ふぞろいな〇〇」というテキストを使うのが効率的なのでおススメです。

「ふぞろいな〇〇」の選び方については下記記事を参照ください。

③集めた分析する

集めた答案を分析しましょう

ここが一番重要です。

この試験は模範解答も採点基準も非公開となっています。

したがって、ここで分析した結果をもとに、あなたの中で模範解答を定め、その解答を本番で書くことを目指していくからです。

分析は下記のような観点でするのがよいと思います

・どのような解答が評価されやすいのか?

・受験生の平均的な解答とはどのようなものなのか?

④ ③で分析した平均的な解答をどうすれば書けるか考える

③で分析した平均的な解答をどうすれば書けるか考えましょう。

まずは「自分がどういう傾向にあるか」を分析していきましょう。

・組織の観点が抜けがち

・全社的な戦略のレイヤーを問われているのに、具体的な解決策を解答してしまう

といったこと概念的な事柄から、

・80分で書き終わらない

・なんども読み返すので与件文を読むのが遅い

技術的な問題まで、様々な課題を抽出できると思います。

次に、抽出した課題に対して、解決策を検討していきましょう。

なるべく、具体的な手順にまで落とし込まれた、再現性の高いものが望ましいです。

例えばですが、

「組織の観点」が漏れないように気を付ける!!!!!

では、再現性がイマイチですね。忘れてしまったらどうするんでしょう?

そもそも、観点を漏らしたくて漏らしてしまうわけではないので、対策になってないですね。。。

一例ですが、こんなのはいかがでしょうか?

・組織の観点が抜ける

→ 「幸の日も毛深い猫」のようなフレームワークを問題用紙に書いておく

・レイヤーを間違える

→ 設問文をレイヤーを意識しながら読み、近くにメモする手順を加える。

・80分で書き終わらない

→ 時間配分を決めて、必ずそれを守るようにする

・読むのが遅い

→ マーカなどでチェックして読み返す回数を減らすように工夫する

これなら、具体的な手順にまで落とし込めていて、毎回忘れずにできそうです。

⑤ ④で考えた本番でも書けるように訓練する

最後に④で考えた本番でも書けるように訓練していきす。

過去問を解くのがよいでしょう。

問題も解答用紙も印刷して、時間を測って、本番さながらで解くのが効率的だと思います。

解いてみると、「よりよい解答」や「新たな課題」発見できると思います。

③~⑤を繰り返して、改善を続けていきながら、自分だけの手順を確立していきましょう。

偉そうに書いていますが、診断士試験だからといって特別なことは必要なく、よくあるPDCAサイクルと回す話です。

どんな手順になるかのかは、本当に人それぞれです。

100人いれば100通りのバックグラウンド・感性あるので、少しずつあなたに合ったやり方を見つけていくしかありません。

とはいうものの、1から手順を考えるのは大変です。

そんなときは、あなたと似たバックグラウンド・感性を持った人を探しましょう。

そういった人の考え方を「パクってカスタマイズ」すれば、効率的です。

道場にはさまざまな属性のメンバがいますから、是非ご自身と近い考え方のメンバを探してみてください。

お疲れさまでした。

最後に実は手順⓪があります。

詳しくは↓のお知らせで

おしらせ(手順⓪)

8月11日セミナーを開催します。名付けて「夏ロケットスタートセミナー」です。

今回は2次試験を初めて受験される方向けの内容となっております。

2次試験って何?

2次対策ってどうやったらいいの?

なにから始めたらいいの?

という初めて2次試験を受験される皆様の疑問をすべて解決します!

2次対策の第一歩として、セミナーへご参加ください。

本セミナーですが、申し込み開始から1時間程度で満員となりました、ありがとうございます!

つきましては感謝の意を表して5名様分、追加で申し込み枠を拡大いたします。

申し込みぺージは下記から、開始日時は本日(8/10)20:00からです。

先着順ですので申し込みはお早めに!

ロケットスタートセミナー概要

◆2次試験とは??

まずは敵を知らないことには対策の立てようがありません。

2次試験の基本的な情報をお伝えいたします。

◆2次試験の考え方、取り組み方等

事例Ⅰ〜事例Ⅳまで個別にどのように学習に取り組めば良いかを解説します。

各事例の概要も併せて説明いたします。

◆2次試験の勉強の仕方

で結局どうやって勉強すればいいの?

という疑問にお答えいたします。

◆2次試験までの学習計画の立て方,2次試験の戦い方

道場メンバーが昨年の77日間をどのように過ごしたかの実例をお伝えいたします。

◆2次試験に向けての準備

2次試験対策についてどのようなテキストを用いて学習を進めれば良いかをお伝えいたします。

※上記内容については現在鋭意作成中のため当日に若干の差異があるかもしれません

その点はご了承ください

おわります

いよいよ、受験も佳境に向かいつつあり、これからが一番の山場です。

皆さんのがんばりの一助になれればと思っているので、願わくば伴走させてください!

一緒に最後まで走り続けましょう!

にほんブログ村

クリックしても個人が特定されることはありません

おはようございます。

私は金融機関に勤務する者です。

昨年2回目の2次試験に230点で敗退となり、しばらく呆然としていましたが改めて1次試験7科目に再チャレンジを決めた3月からこれまで取り組んで参りました。しかし、6月末に人事異動があり4店舗を統括する融資の責任者となり状況は一変。引継ぎ、新規案件、コロナ融資の借換や条件変更等々、多忙な日々を送ることとなり試験前に取得する予定であった夏休みを返上して試験へ臨むこととなりました。

結果は2科目の科目合格に留まりました。試験2週間前は朝3時に起きて勉強時間を確保するなど何とか粘ろうと取り組みましたが詰めが甘かったです。

しかしながら後悔はしていません。そもそも困っている中小企業の経営者の方々に少しでもお役に立てるように自分を磨こうと診断士を志した訳ですから、今、目の前の新しいお客様との出会いに感謝し、できることに取り組んでいこうと思います。そして来年再チャレンジするべく今からコツコツ学習していく所存です。

1次突破された方、本当におめでとうございます。2次に向けて体調にも気をつけて取り組んでいっていただければと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

タイスケパパ様

1次試験の受験お疲れさまでした。

多忙の中の受験勉強となり、時間の捻出にご苦労されたのこと、大変頭が下がります。。

また、すでに来年の受験を決めているとのことで、診断士資格獲得へ向け並々ならぬ決意を感じ、私としても「より一層役立つ情報を提供しなければ」と思っております。

「諦めないで頑張ってください」などと簡単には言えないことは承知してるのですが、あえて言わせてください。

『タイスケパパ様が

①診断士勉強の中で得た知見を活かして活躍されること

②試験に合格し、診断士として活躍されること

を、切に願い、応援させていただきます。』

「中小企業の経営者の方々に貢献する」という高い志を持たれているタイスケパパ様であれば、きっと合格できることと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。