【渾身に代えて】事例文解釈 2019年度 事例Ⅱ

🌊🌊🌊 道場夏セミナーのお知らせ 🌊🌊🌊

一発合格道場の読者のみなさま、

夏セミナーへお申込みくださり、ありがとうございました!

一同、一生懸命準備しています!お楽しみに!!

・日程:2021年7月17日(土) 14:30~18:00、その後懇親会

・場所:オンライン(zoom開催)

・内容:2次試験対策 (事例Ⅰ~Ⅳまで、道場メンバーによる解答のコツ、個別相談等)

※募集は終了しました。ご応募ありがとうございました!

*今回の内容は、ある程度2次試験の問題を解いている方向けの2次試験対策セミナーです。

1次試験後、9月上旬にこれから2次対策を始める方向けのセミナーを予定しています。

(内容は今回の内容+2次試験学習の基礎知識)

🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊

本日は2次試験対策セミナーです。

参加者の皆様とお会いできることを楽しみにしています。!

今回申し込めなかった方もご安心ください。改めて2次対策セミナーを行います。!

梅雨明けしたと思ったらいきなり夏全開ですね。

体の冷やしすぎは体調を崩す元になります。

適度に暖かい飲み物や食べ物をとって健康に過ごしましょう。

contents

2019年度 事例Ⅱ 事例文をひもとく

前回は設問解釈(前回記事はこちら)をしました。

事例問題を解く手順は、事例文を読む前に設問文を読み込み、どんなことが問われているのか、事例文の中で解答のネタとして探すべきヒントのあたりをつけます。

先に設問文を読むことで問われたことを意識でき、事例文を読んだときにポイントに気づきやすいからです。

一方、先入観なく事例文を読みたいという人もいらっしゃると思います。

その方が時間がかからず、解きやすく、得点が取れるのであれば、それでも良いと思います。

自信をもって、「事例文を先に読み込んだ方が短時間で解答しやすい」といえる人以外は、まずは設問文を読んで、事例文の中でヒントを見つける意識を持ちましょう。

事例文のチェック方法

事例文中に各設問と対応する部分や関連する部分に同じ色をマークします

第1問 黄緑でマーク

第2問 ピンクでマーク

第3問 紫でマーク

第4問 青でマーク

設問文と直接紐づいていないけど気になる部分やポイントと思われる部分に赤ライン

時制には赤丸 ⇒ コメント文で赤丸を表現できないので、赤文字とさせていただいています。

接続詞に▽

解答に盛り込むワードに★

第1段落 A社の概要(立地環境)

- 完全予約制ネイルサロン

⇒ 業種を確認 - 有名ブランドの衣料品店、宝飾店などのファッション関連の路面店

⇒ ネイルサロンとの親和性があるな。 - 美容室

⇒ これも、ネイルサロンと親和性があるな。トータルコーディネートができる。

どの事例でも「当然に」他店との協業・連携・コラボレーションを想起しましょう。

- 高級住宅地

⇒ 定期的にネイルサロンに通うことができる、富裕層が住んでいそうな場所だな。 - 町内会、寺社、商店街主催のイベントが毎月あり、行事が盛んな土地柄である。

⇒ 最初に読んで気になったので赤線を引いた。

設問を読み返して、解答骨子に使えそうだと思いマーカーを引いた。

B社の立地環境についてジオ、デモ、サイコの切り口で記述されています。

たくさんの特徴がありますが、設問と結びつく事柄に注目しましょう。

第2段落 B社創業までの経緯

- 2017年

⇒ 時制だからチェック - 40代の女性で、

⇒ 第3問(設問1)で今後のターゲット顧客層を問うている。

対面接客を伴うB to Cの営業やサービス業では、担当者と顧客が同年代だと親近感を感じやすい。

※最初に読んで気になったので赤線を引いた。設問を読み返して、解答骨子に使えそうだと思いマーカーを引いた。 - 季節感の表現に定評があり、

⇒ 強みが書かれているので、マーク。 - Yさん

⇒ 社長に関する記述なのか、Yさんに関する記述なのかを区別するためにマーク。 - 貸衣装チェーン店に勤務

⇒ ネイルサロンとの親和性があるので、マーク - 衣装やアクセサリーの組み合わせを提案するコーディネーター

⇒ Yさんは衣装とアクセサリーのコーディネート提案ができるという強みが書かれている。

この部分から、第1段落で出てきたファッション関連の路面店や美容室との連携(コラボレーション)が想起できる。 - ▽なお、

⇒ 補足説明の接続詞。この後に続くのは、わざわざ追加的に説明したい事柄。

ということは、「あえて伝えたい」、「強調したい」ということ。

つまり、解答骨子に含めてほしいというヒント(におわせ)と考えるべき。 - 貸衣装チェーン店が予約会

⇒ 同じ言葉が複数回登場するのもヒントと考えるべき。 - 30~50代の女性顧客に、顧客の要望を聞きながら、参加イベントの雰囲気に合わせて衣装の提案を行う接客が高く評価されており、

⇒ 「接客が高く評価されている」は強み。なぜ

評価されているのかがその前段に書かれている。

また、「イベント」も2回目の登場なのでヒントと考えるべき。 - 持ち前の絵心で技術は飛躍的に向上した。

⇒ 「飛躍的に」と強調しているので、強みといえる。

「なお」「ただし」などの接続詞を使って付加的に説明している部分や、繰り返し登場するワード、取ってつけたような強調表現に注目しよう。

話し手である社長が、自分で「重要だ」と感じているポイントだから。

その「重要だ」と思っている部分を提案書(解答)に盛り込みましょう。

「社長のお考え、こんな効果が期待できますからぜひやりましょう!」と背中を押してあげましょう。

そんな提案書なら、社長(=作問者)はうけいれてくれるはずだと思います。

第3段落 営業開始

- ▽なお、当該店舗は商店街の中心部からは離れた場所にあり、建築から年数がたっており、細長いスペースが敬遠されていた。

⇒ 店舗の特徴が書かれている。弱み。 - ▽また、

⇒ 並列の接続詞。この後ろにも店舗の特徴が書かれている。 - 大規模な工事を除く内装のほとんどは手作業で行った。

⇒ 開業コストを抑えた、という特徴。 - 顧客からは落ち着く雰囲気だと高い評価を得ている。

⇒ 高い評価を得ているから強み。 - 商店街の他店ともスムーズに良好な関係を構築することができた。

⇒ 規模が小さく経営資源が少ない中小企業が拡大・発展するためには、地域・地元との連携が重要。

この部分からも、商店街の他店との協業・連携・コラボレーションが想起できる。

第4段落 主力サービスの説明

- 足の爪

⇒ 「客単価を高める」に関連付けて赤線を引いた。

しかし、後から優先順位が低いと考え、蛍光ペンではマークしていない。 - ▽ただし、言葉で伝えるのが難しいという顧客もおり、好きな絵柄やSNS上のネイル写真を持参する場合も多くなっている。

⇒ 要望を聞きいてサービス提供している。

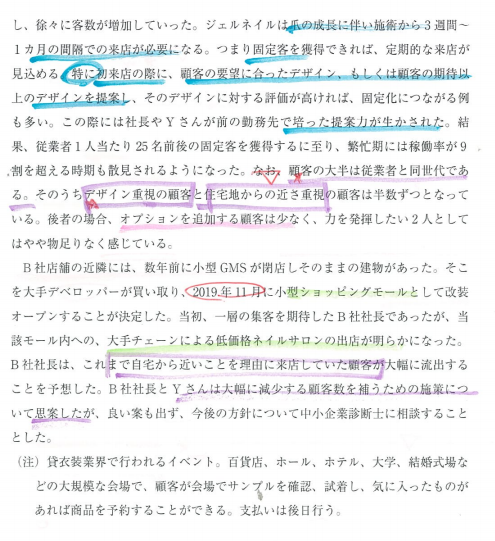

言葉よりも写真の方がイメージを伝えやすい。 - ▽また、B社の価格体系は表のようになっている。

⇒ 価格(客単価)に関する記述なので、第2問と関連している。

※後述の「図表について」をご覧ください。

第5段落 市場環境

- 2000年代

⇒ ネイルサロン市場の規模拡大の起点。 - 近年、成長はやや鈍化したものの、一定の市場規模が存在する。

X市の駅から商店街の中心部に向かう途中にも大手チェーンによるネイルサロンが出店している。

⇒ 市場動向(機会)と競合(脅威)についての記述。 - また自宅サロンと呼ばれる、~商店街周辺には多数存在する。

⇒ 並列を示す接続詞「また」の後に競合(脅威)について記述されている。

一定の市場規模があれば、参入企業は増加していきます。

その中で顧客に選んでもらうには、他店との「差別化」が必要です。

第6段落 事業展開の経過と顧客分析

- 開業当初、

⇒ 時制 - 和服に合わせてデザインしたジェルネイルの写真を写真共有アプリ上にアップした。

⇒ 「デザイン」「写真共有アプリ」が第2問に関連しているのでマーク。 - 初期の顧客が友人たちにB社を紹介し徐々に客数が増加していった。

⇒ 初期の顧客は、技術の高さを評価した周辺住民。口コミは大切。 - ジェルネイルは爪の成長に伴い施術から3週間から1カ月の間隔での来店が必要になる。

つまり固定客を獲得できれば、定期的な来店が見込める。

⇒ メンテナンスが必要で、固定客化が見込めるということだな。 - 特に初来店の際に、顧客の要望に合ったデザイン、もしくは顧客の期待以上のデザインを提案し、

⇒「初回来店時」での話なので第3問(設問2)に関連している。 - 前の勤務先で培った提案力が生かされた。

⇒ 第3問(設問2)「接客を通じた提案」に関連。 - ▽なお、顧客の大半は従業員と同世代である。そのうち、デザイン重視の顧客と住宅地からの近さ重視の顧客は半数ずつとなっている。

⇒ 顧客に関する現状分析。 - 後者の場合、オプションを追加する顧客は少なく、

⇒ 客単価に関連した記述。

住宅地からの近さ重視の顧客は、客単価が低い傾向だということ。

「表 B社の価格体系」中のワード「オプション」とリンクさせる。

そこがつながると、客単価向上のためにオプションを提案することが導き出せる。

ラーメン屋で煮卵等トッピングを追加することで、客単価向上に一役買っています!

第7段落 環境変化・脅威

- 2019年11月に小型ショッピングモールとして改装オープンすることが決定した。

⇒ 第1問に関連している。 - 当該モール内への、大手チェーンによる低価格ネイルサロンの出店が明らかになった。

⇒ 新しい脅威。低価格戦略を行っていることが分かっているので、対策を立てやすい。 - これまで自宅から近いことを理由に来店していた顧客が大幅に流出することを予想した。

⇒ 自然とそうなりますよね。去る者追わず。

お客様が少ないスタートアップ(お試し期間)のころにはとてもありがたいのですが、拡大を目指すためには方向転換が必要ですね。

この層をメイン・ターゲットにすると激しい価格競争に巻き込まれ、疲弊して長続きしません。 - 社長とYさんは大幅に減少する顧客数を補うための施策について思案したが、

⇒ 第3問の冒頭説明「顧客数が大幅に減少することを予想し」に関連している。

単に価格を下げるだけの低価格戦略(低粗利戦略)は長続きしないので、中小企業では採用しにくい戦略です。

大手チェーンは規模の利益の追求や、徹底的に業務をマニュアル化して効率化することで低価格戦略をとることができます。

一方、中小企業では高い顧客関係性や顧客別対応、地元連携などができることが強みにつながるといえます。

マニュアル対応になっている大手では個別対応はやりにくい(やってはいけない)ですよね。

図表について

今回は図表が3つもありました。それぞれ何のために示されているかを考えよう。

出される以上は意味があり、しかもヒントになっています。

図表は何のために添付されているのか

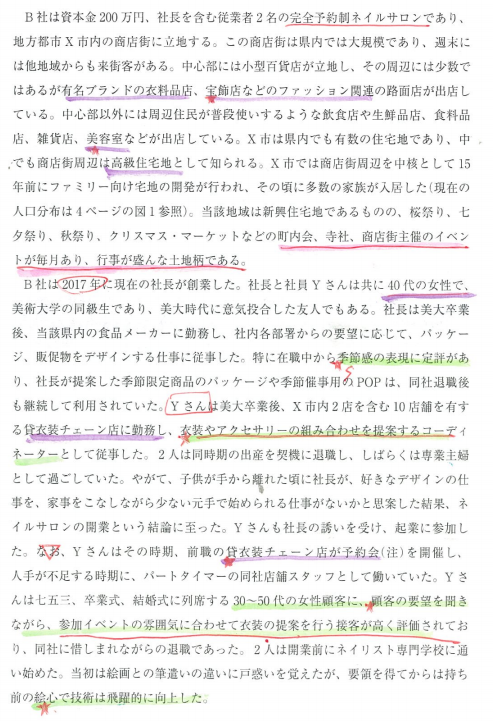

図1 年齢別人口構成比

👉ターゲット層を絞り込むヒント(よくあるパターン)

全国平均などと比較して人口が多い年代の層をターゲットとするのがセオリ―。

例:「全国平均よりも人口構成比が高い40~50歳代の世代」

「30~40歳代の子育て世代」など。

図2 ジェルネイルの参考イメージ

👉「イメージを伝える」には写真が有効であること、を暗示している。

本試験当日、男性は「ジェルネイルって何?」「ネイルと何が違うの?」って思いませんでしたか?。

ここで、単なるワードの解説だと思わず、「写真だとイメージを伝えやすい」と気づけたかがポイント。

表 B社の価格体系

👉「オプション」というワードに注目。

客単価を上げるには、ラーメン屋でいう「トッピング」を発注してもらえばいい。

価格の多寡や各オプションの説明に目を奪われてはいけない。

ここで重要なのは「基本料金」と「オプション」という2つのワード。

本番で突然ひらめくことはまずありません。

普段の勉強で図表と解答がどうつながっているか考えよう。

そうすると、本番で作問者の意図がわかるかも。

SWOT問題の解答記入のタイミングについて

第1問はSWOT問題であることが多いです。

2019年、2020年と2年続けてSWOT1項目あたり40~60字でまとめる問題でした。

多くの方は試験工程の初期に、SWOT分析をされていると思います。

しかし、解答記入は、他の設問を解いた(検討した)後にすることをおすすめします。

なぜなら、複数ある要素の「どれ」を「解答として」選択するかがポイントだからです。

他の設問の解答(検討)前に解答記入をすると、課題や施策との関連が薄いSWOT項目を選ぶ可能性があります。

そうなった場合、全体の論旨(因果関係)が不明確になりがちです。

答案が提案書だとすれば、SWOT問題のキーワードを「部分的」に評価するのではなく、

「現状分析(SWOT)⇒課題抽出⇒施策の検討⇒効果」といった全体の流れを評価すると思います。

また、字数が少ない設問のほうが解答に時間がかかり、その割に配点が低いです。

その意味からも、SWOT問題から順番に解答記入するのは効率が悪いといえます。

ちなみに、私は本番で第1問から解答記入してました!(大笑)

SWOT問題で短くまとめるためのワード・フレーズ

強み:〇〇力

弱み:〇〇の不足

機会、脅威:〇〇の中、〇〇市場の拡大/縮小、〇〇志向の拡大(広まり)/縮小

切り口:〇〇面

編集後記

この事例、48点でした。

今こうやって問題を見てみると、そんなに難しい問題ではないと思えます。

本番では第1問から解答し始めたため、時間をロスしました。

それが焦りにつながり、事例文が頭に入ってこなかった記憶があります。

つまり、平常心を保てなかったということです。

平常心を保てるように、タイムマネジメントは重要です。

合格するには40点はあえて捨ててもいいんだと腹をくくり、解くべき問題、解ける問題から解答記入することが大事です。

解っていても、書けなければ点になりません。(私の弱点はここにありました。)

一番やってはいけないことは、その1問にこだわって時間をロスすることです。

そのあとに簡単で配点が高い問題があるかもしれない、ということを胸に刻んでください。

さて、あしたは なゆた です。

道場歴代の語呂合わせ集 ~後編~

覚えにくいことも語呂合わせを活用して覚えこもう!

お楽しみに~

ぺっぺ

いつも読ませていただいております。

大変有意義な情報をありがとうございます。

さて、私は、今回が二次試験3回目のチャレンジになります。

二回目の去年は、一回目よりも点数を下げてしまうという大失敗をしてしまいました。

今年は1次試験を受けなおし、二次試験の準備を再開しております。

一次試験を受けなおしたせいか、昨年よりは、二次試験の与件文・設問文の理解力・読解力が備わっているな。 昨年より問題を解く苦痛が減っているなと自分自身の成長を感じております。

そこで、事例Ⅱに関して質問させてください。

事例Ⅱは、情報がたくさんあり、ニーズ・強みもそれぞれ、3種類くらいありますよね。

そのたくさんあるニーズに対し、たくさんある強みのどれをぶつければいいのか?

ニーズと強みを合わせた上で、どの設問に活用していけばいいのか?

という点に関して、どうしていくべきか悩んでいます。

過去問は解きまくっていますので、過去問に関しては、この強みをこのニーズにぶつけて、この設問で解答すればいいんだということが分かります。 なぜなら、記憶しているからです。

しかし、初見問題を解くと、時間的なプレッシャーもあり、このニーズに、どの強みをぶつければいいんだ! どの解答に活用すればいいんだ! と、焦り、あたふたして、大外しをくらってしまいます。

うまくはまっていたとしても、これはたまたま当てはまっただけだろうと感じています。

当てずっぽうということです。

試験本番にこの状態はまずいと思っています。

この点に関して、何かアドバイスをいただければ幸いです。

それと、大外しっていうのは、一問でも大外しをしたら、まずいですか?

4事例全体で1・2問の大外しくらい他でカバーできますか?

それとも、1問の大外しだけでも危険水域(不合格)に陥りますか?

長々とすみません。 教えていただければ幸いです。

ぺっぺさん、コメントありがとうございます。

私も同じ受験歴です。よくここまで頑張ってこられました。

事例Ⅱは、ご指摘のようにたくさんの強みが与件文中にちりばめられています。

その中で、設問主旨や制約条件に沿って、どれを選ぶかを考えましょう。

「ニーズと強みを合わせた上で、どの設問に活用していけばいいのか?」と伺いましたが、

ぺっぺさんは「先に与件文からニーズと強みを集めて、それを設問に割り振って解答を作る」

というプロセスで解答を作っていらっしゃるということでしょうか。

私は「設問に対する解答に必要なニーズや強み等の根拠が、与件文のどこにあるかを探す」というプロセスで解答を作っています。「作る」というより、「見つける」という感覚です。

素直に「聞かれたことに応える」「問われたことに答える」を意識しましょう。

まず、設問をじっくり解釈して、与件で解答につながるキーワードを探しましょう。

そして、解答には「だなどこ」(だれに、なにをどのように、効果)を盛り込むことで

要素の抜け漏れを防ぎましょう。

詳しくは、企業診断10月号掲載の我々の特集記事をご覧ください。

もしくは、道場ブログ内で「だなどこ」で検索をしてみてください。

もし、現状の解答プロセスに不安があり、試験本番にこの状態はまずいとお感じであれば、

僭越ではありますが、試しに私のブログを1事例(設問解釈と与件文解釈のセットで)をじっくりと読んでみてください。

他人(私)がぺっぺさんと同じ文章を読んで、どこで何を考えたか、与件文をどう読んだかをなぞってみてください。

おそらく、私の記事に違和感をお感じになるのではないかと思います。

それがヒントになるかもしれません。

※私の解釈や解説が正解だというつもりは全くありません。「こう考えた人がいる」というのが参考になれば幸いです。

また、解答を記憶されているとのことですが、なぜその解答が正しい(と思えるのか)を他の受験生に説明できるでしょうか。

ご自身の解答と、設問文・与件文のどこがつながっているのか、改めて検証されることをおすすめします。

解答プロセスは人それぞれですので、自分に合った、自分が納得できるプロセスを固めましょう。

最後に、大外しについては全体のバランス次第です。

他の問題ができていれば、一問(20~25点)大外ししても大丈夫だと思います。

40点弱は落としてもいいんです。他の科目で十分カバーできます。

ちなみに、私は、65、74、61、45で合格しましたが、事例Ⅳは大外しを2つ3つしています。

事例Ⅳは一問のミスが芋づる式につながるケースがあるので、ご注意ください。

残り約2か月、頑張りましょう!

ぺっぺさん、コメントありがとうございます。

私も同じ受験歴です。よくここまで頑張ってこられました。

事例Ⅱは、ご指摘のようにたくさんの強みが与件文中にちりばめられています。

その中で、設問主旨や制約条件に沿って、どれを選ぶかを考えましょう。

「ニーズと強みを合わせた上で、どの設問に活用していけばいいのか?」と伺いましたが、

ぺっぺさんは「先に与件文からニーズと強みを集めて、それを設問に割り振って解答を作る」

というプロセスで解答を作っていらっしゃるということでしょうか。

私は「設問に対する解答に必要なニーズや強み等の根拠が、与件文のどこにあるかを探す」というプロセスで解答を作っています。「作る」というより、「見つける」という感覚です。

素直に「聞かれたことに応える」「問われたことに答える」を意識しましょう。

まず、設問をじっくり解釈して、与件で解答につながるキーワードを探しましょう。

そして、解答には「だなどこ」(だれに、なにをどのように、効果)を盛り込むことで

要素の抜け漏れを防ぎましょう。

詳しくは、企業診断10月号掲載の我々の特集記事をご覧ください。

もしくは、道場ブログ内で「だなどこ」で検索をしてみてください。

もし、現状の解答プロセスに不安があり、試験本番にこの状態はまずいとお感じであれば、

僭越ではありますが、試しに私のブログを1事例(設問解釈と与件文解釈のセットで)をじっくりと読んでみてください。

他人(私)がぺっぺさんと同じ文章を読んで、どこで何を考えたか、与件文をどう読んだかをなぞってみてください。

おそらく、私の記事に違和感をお感じになるのではないかと思います。

それがヒントになるかもしれません。

※私の解釈や解説が正解だというつもりは全くありません。「こう考えた人がいる」というのが参考になれば幸いです。

また、解答を記憶されているとのことですが、なぜその解答が正しい(と思えるのか)を他の受験生に説明できるでしょうか。

ご自身の解答と、設問文・与件文のどこがつながっているのか、改めて検証されることをおすすめします。

解答プロセスは人それぞれですので、自分に合った、自分が納得できるプロセスを固めましょう。

最後に、大外しについては全体のバランス次第です。

他の問題ができていれば、一問(20~25点)大外ししても大丈夫だと思います。

40点弱は落としてもいいんです。他の科目で十分カバーできます。

ちなみに、私は、65、74、61、45で合格しましたが、事例Ⅳは大外しを2つ3つしています。

事例Ⅳは一問のミスが芋づる式につながるケースがあるので、ご注意ください。

残り約2か月、頑張りましょう!

ひでさん

ご回答いただきありがとうございます。

私は、事例問題を解くときは、与件文の1段落目と最終段落を読んで、設問文を読み込み、そこから設問文を読み込んでから、解答を作っています。

ひでさんのおっしゃるように、与件文から見つけるという気持ちで、設問文を読みたいと思っていても、複雑に書かれている与件文を注意深く読み込んでいるうち、設問文で何を聞かれているのか、忘れてしまいます。

あれっ、何を聞かれているんだっけ? って感じです。

そのため、与件文を読み終えたあと、集めた情報を整理していかなければならない。 という作業が必要になってしまいます。

この点に関しては、ひでさんは、どうしていますか?

合格者の方々は、設問文で聞かれたことはインプットして、与件文を読みながら、必要なワードをみつけられているのでしょうか?

与件文のそういった点を、これは、設問2に使うのか。 これは設問3で使うのか。 といった感じで、与件文を読みながら、断定できるのでしょうか?

今の私は、与件文をすべて読み終えてからじゃないとそういった作業ができません。

お忙しいところ恐縮ですが、終えていただければ幸いです。

ぺっぺさん

コメントありがとうございます。

きっと、同じ悩みを持たれている方がたくさんいらっしゃると思います。

私も、迷いましたので、気持ちがよくわかります。

設問文を読む⇒与件文を読む⇒全体の雰囲気はなんとなくわかった。

さて、解答を考えるか⇒

あれ、与件文のどこかにヒントが書いてあったはずだけど、どこだっけ?

⇒設問文と与件文の間で迷子になる、って感じでした。

それを少しでも迷わなくするために、設問文ごとに色を決めてマークするようにしました。

設問文の中で使われている固有名詞、専門用語、キーワードにマークをします。

ポイントは、設問ごとに色を変えることです。

この時に、解答の形(ひな形)を考え、メモしておきます。

ただし、解答の形が思い浮かばないこともありますが、そこはあんまり気にしないで、先に進みます。

与件文を読んで、ひな形の穴埋めをするという発想です。

設問文を読む際には、「目を通す」というより、「なめる、しゃぶる」くらいの気持ちで読み、マークをしていきます。

それから、与件文を読み始めます。

ぺっぺさんがされているように、設問文を読む前に、第1段落と最終段落を読むのはいいと思います。

この時は業種、取扱製品、社長の想いなどをさっとつかむくらいでいいでしょう。

あくまでも設問文を読むための予備知識を得る程度でいいと思います。

与件文を読みながら、設問文でマークしたことと関連している部分に同じ色でマークします。

慣れないうちは、マークがぐちゃぐちゃになると思います。

大切なのは、解説を読んで、設問文と与件文が同じ色でつなげられたかを確認することです。

復習時には、マークをきちんと付け直すことで、設問文と与件文の対応関係が明らかになります。

この設問に関することは、与件文のここに書いてある、とわかるようにマークします。

80分で解くことも大事ですが、時間無制限で上記の復習をされることをおすすめします。

読むスピードが遅いのは仕方ない、私のように書くのが苦手なのも仕方ないですが、

少しでも設問に沿った解答をするということを目的とするのであれば、設問文と与件文の結びつきを見つけることです。

もちろん、すべての設問に明確なヒントがないこともあります。

そのようなときは、飛躍しすぎない程度に解釈を加えて、解答の因果関係(〇〇だから〇〇といえる、等)を補強しましょう。

なぜこの解答としたのかを自問し、「だって、与件文にこう書いてある、こう解釈できるから」、といえるように

復習しましょう。

解答は頭の中で作るものではなく、設問文と与件文から導き出すものだと思います。

なお、マークの方法やルールは人それぞれですので、自分に合った方法を探しましょう。

その際のコツは、まず「その通りにやってみること」です。

やってみて、工夫をすることです。これが、道場直伝の「パクってカスタマイズ」です。

そのやり方にはいいこともあれば悪いこともあります。

あっ、いいかも、というやり方に出会えれば幸いですね。

苦しいと思いますが、それが楽しく感じることもあると思います。

最後まで粘りましょう。

※乱文ご容赦ください。

応援しています!

ひでさん

なるほど。なるほど。 なるほど。。。。。

ありがとうございます。

設問文と与件文を繋げるという作業を試してみます。

その結果があっているかどうか試してみます。

結果が合うように訓練をしてみます。

その先に、大きなヒントが見つかる事を信じてトライしてみます。

ありがとうございます。

ぺっぺさん

ありがとうございます。

9月9日のmasumi、9月10日の池やんの記事など、ぜひご参考にしてください。

我々も試行錯誤して、それぞれの解答プロセスにたどり着いています。

試してみて、しっくりくるものを磨いていきましょう。

応援しています!

ひでさん

先日は、設問と与件文を色付けする。というアドバイスをくださり、ありがとうございます。

その後、いくつかの過去問を解いてみましたが、これまでとは全く異なった感触に驚いています。

これまでは、与件文に散らばっているたくさんの情報が頭の中で散らばっていて、設問に対する回答を書く時も、散らばっている情報を結び付けたり、まとめるのに時間を要し、さらに、そんな状態のまま記述するため、文章もわかりにくい。まとまっていない。 という状態でした。

しかし、色付けをしてみると、

・ 問われている点が明確になった

・ 何を探せばいいのか明確になった。

・ 必要な情報、重要な情報だけど解答には必要ない情報の分別ができるようになった。

・ 設問ごとのレイヤーが明確になった

・ まとまった記述ができるようになった。

・ たくさんの情報を整理するといった作業工程が不必要になったため、わかりやすい記述に費やす時間が増えた。

・ 自分が書いた解答と模範解答の違いが明確になった

といった効果を感じています。

なんか、一気に前に進んだ感触を感じています。

ひでさんのお陰です。 本当にありがとうございました。

この感触が、開眼であればいいなぁ。。。。

と感じでいますが、まだまだかなぁ。。。。。

ぺっぺさん、コメントありがとうございます!

返信遅くなりすみません。

お役に立ったようで、素直にうれしいです!

この感触を大切に、さらに磨きをかけてください。

その中で、自分なりの工夫があればどんどんカスタマイズしてください。

これは、あくまで私見ですが、

現代文的に、聞かれたことに素直に答えるだけで、実は60点は取れると思っています。

※1次試験に合格し、2次試験の基本を勉強した前提です。

細かな知識の深追いや、古い年代の過去問をあさるより、「いい感じ」をつかんだ事例を

繰り返しといて解答プロセスを磨いた方が合格に近づくと思います。

そして、最も大事なことは、本番でいつも通りにやることです。

突然ひらめいた解答に走ってはいけません。

みんなが書く当たり前のことを書けばいいのです。

自分だけしか気が付かないであろう解答は正解ではないと思って間違いないと思います。

体調に気を付けて頑張ってください。!

応援しています!

本日セミナーに参加させていただきましたたなかと申します。先輩の皆様の勉強方法をお聞きでき、受験生仲間の皆様とも交流できて、大変有意義なセミナーでした。次回も参加させていただきますので、よろしくお願いします!

あと、マーカーはひでさんさんと同じく設問ごとに使い分ける派ですが、与件を読んでいる内に設問の内容が頭から抜け落ちてしまいがちですので、masumiさんのやり方を試してみようと思いました!

たなかさん、コメントありがとうございます。また、セミナーにご参加いただきありがとうございました。

解答方法はいろんなやり方がありますので、まずは試してみましょう。

早いうちに方法を決めて、ブラシュアップするといいと思います。

(直前期になって方法を変えるのは混乱するので避けた方が良いと思います。)

私は「書くのが遅い」という弱点があったので、解答用紙への記入時間を50分確保することにこだわりました。

試すことでいいこともわかり、逆に自分には合わないということに気づくこともあります。

道場やふぞろいで紹介していることはあくまで「参考例」です。自分にとっての正解を見つけましょう。

二次試験の記事、ありがとうございます。

ひでさんの記事を読んでいると、各事例の問題ではこういった前提の知識や、与件文の〇〇な部分に注目したり、といったポイントを抑えられるので非常に参考になります。

と同時に、まだまだ自分にはそういった知識が圧倒的に不足しているので、過去問に取り組みながら自分の引き出しを充実させないとなぁと思います。

一次試験を無事に突破したら、各ポイントを押さえながら勉強しなきゃいけないなと意識しております。

また、本日の夏セミナー楽しみにしております!

ロムさん、コメントありがとうございます。また、セミナーへご参加いただき、ありがとうございました。

そろそろ1次試験に専念されるのは賢明なご判断だと思います。ぜひ万全を期して1次試験に臨んでください。

1次試験が終わってからしばらくの間は、スピードを上げることよりも、事例文を読む精度にこだわったほうがいいと思います。

初めからスピードを上げると、気づかなければいけないポイントを読み飛ばしてしまうからです。

「このワード・フレーズがヒントではないか」という視点をもって読みましょう。

ちなみに私は「こだわりの~」がヒントだと気づくまでに時間がかかりました。