【ゆるわだ】私の愛した参考書 ~1次試験編~

🌊🌊🌊 道場夏セミナーのお知らせ 🌊🌊🌊

一発合格道場読者のみなさま!!お待たせいたしました。大好評春セミナーに続く夏セミナー開催のご案内です。

・日程:2021年7月17日(土) 14:30~18:00、その後懇親会

・場所:オンライン(zoom開催)

・募集人数:80人

・応募期間:2021年6月24日(木)12:00~7月6日(火)23:59

・募集方法:応募期間内に以下の申し込みフォームよりお願いします

・内容:2次試験対策 (事例Ⅰ~Ⅳまで、道場メンバーによる解答のコツ、個別相談など検討中)

*今回の内容は、ある程度2次試験の問題を解いている方向けの2次試験対策セミナーです。

1次試験後、9月上旬にこれから2次対策を始める方向けのセミナーを予定しています。

(内容は今回の内容+2次試験学習の基礎知識)

🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊

どう゛も゛、の゛き゛でず。

先日子供から風邪をもらいまして、声が変わるレベルで本格的にやられました…。

幸い熱は全く上がらず、喉が腫れる程度だったのですが、声が出ないというのは想像以上にストレスでしたね。

皆さんも体調に気をつけてくださいね!

さて、12代目が始まって、およそ半年。

割と私は真面目に学習論点や参考書の使い方などを説明する記事がほとんどでした。(いや別に他の12代目が不真面目って言ってるわけじゃないんですよ)

そろそろ、ゆるわだの一つや二つ挟んでおかないとなんとも真面目なやつだと思われるんじゃないかとビクビクしているわけです。

というわけで、今回(1次試験)と次回(2次試験)の2部編成で「私の愛した参考書」という名目で受験生当時に買って良かったと思った参考書を紹介したいと思います。

1年しか勉強していませんし、そんなにたくさんの参考書を購入したわけではないので、参考にならない点もあるかと思いますが、一受験生の個人的な意見として楽しんでいただければ幸いです。

本日のお品書きはこちら♪

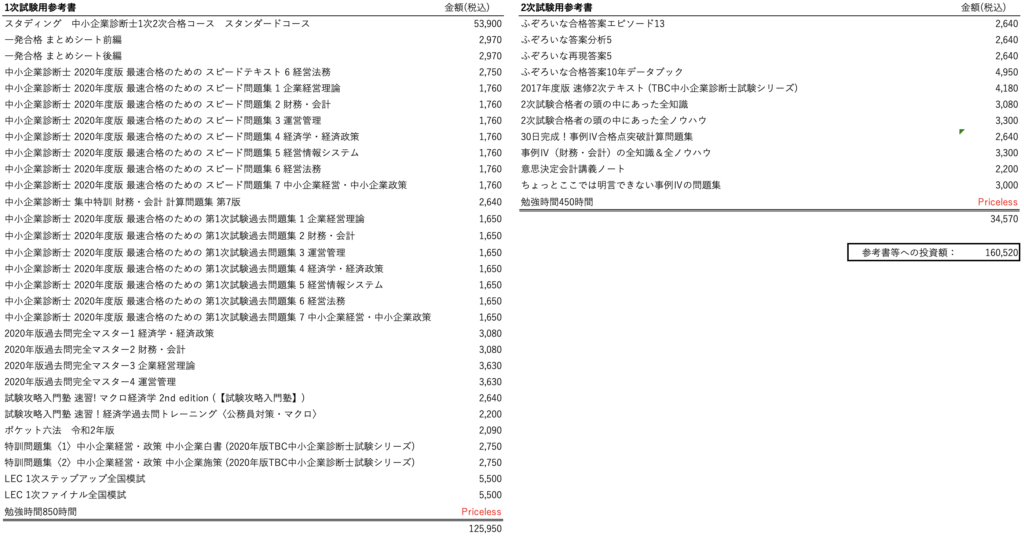

のきが買った参考書たち

いきなりですが、私が買った参考書を一覧にしてみました!(ジャジャーン!)

総額なんと16万! 必要だな、欲しいな、と思った参考書を買い集めているうちに結構いい値段まで積み上がっていたのですね。

集計する前には全部で10万弱くらいかなと見積もっていたので、とんだ大誤算な訳ですよ。

私は安い価格で買うことよりも、とにかく早く手に入ることを優先しているので、本は定価で買ってしまいます。

なので、メルカリ等のフリマアプリを活用していたらもしからしたらもっと安く済んだかもしれませんね。

また、参考書代に加えて仮に勉強していた時間の1300時間で時給1,000円のアルバイトをしていたとしましょう。

そうすると機会損失として130万円。文房具代等も考慮すると総額150万円近くになるわけですね。

つまり、私にとって診断士という資格を取るため行った投資が150万円で、それが株式会社私の貸借対照表上、無形資産になっていると考えています。(当然会計上資格は無形資産に計上しませんが)

というわけで、私の当面の目標はこの投資した150万円を診断士の活動を通して回収していくことです。

人づてにいくつかお仕事のお話もいただけていますので、今年中にはなんとか参考書代は回収できそうな見込みが立っています。

時間も含めた投資総額が何年で回収できるのかというのも今後の自分の診断士活動の一つのモチベーションになりそうです。

さて、お金の話ばかりしているのもなんとも品がないですし、今回の本題とは異なります。

さあ、参考書の話しようぜ!

のきのつぶやき

参考書の話なのに初っ端からお金の話から始めちゃいましたね。すみません。

世の中一般で言うところの「コスパ」というやつを改めて効果測定してみようと思ったのが、お金の話を始めるきっかけでした。

よく、中小企業診断士などの資格試験の情報を検索すると「コスパ」とか「意味ない」といったワードが一緒に検索されているのを目にします。

実に個人的な意見を申し上げると、資格取得のための投資にコスパという概念を持ち出すのはナンセンスだと思うのです。

何か学びを得たかったり、資格を得たその先にある何かに期待したり、自分の知識の幅を広げたい、といった欲求があって、その欲求を満たすために資格学習という手段に行き着いたのだと思います。

その欲求を持つこと自体が、高次学習が始まったサインであり、学習をすることそのものに価値があるのだと私は考えます。

時々、「サラリーマンで資格勉強なんてして意味ないでしょw 金になるわけじゃないし」とかいう声も聞こえてきます。

そういったとき私は返す言葉を決めています。(1回言ったことがあります)

「自分への投資の価値は自分が決めるわけで、他人の物差しでどうこう言われるようなものではないです。そもそも収入が増えるという物差ししか持っていない時点で既に人生が貧しいですね☆」

私のように強気に出る必要はないと思いますが、自分のための資格学習。周りに流されず自分を信じて続けていただければと思います。続けた努力は必ず自分の力になって返ってきます!

のきの愛した参考書 Best3 〜1次試験編〜

先ほど上げた表の中には参考書ではなく、通信教材や模試なども含まれていますが、あまり区別せず個人的に受験生時代にやって良かったとと思うものBest3を「内容」、「いい点」、「私の使い方」の紹介していきたいと思います!

第3位 スタディング中小企業診断士1次2次コース スタンダードコース

価格:53,900円(税込)

【内容】

① 講義動画(7科目)(基礎講座・実戦フォローアップ講座)

大体1つ20分くらいの講義をスタディングの特徴である「学習マップ」というマインドマップのように学習に必要なキーワードが体系化されたシートを元に解説していくスタイルです。

テキストもあります(印刷版は有料オプション)が、基本的には講義で話している内容を文字起こししたものです。

基礎講座と言われる論点全般を網羅した講義を聞いて、その後に若干応用的な論点や細かい論点を説明する実戦フォローアップ講座で知識の抜け漏れを補完するという構成でした。

私が受講した2020年合格コースでは結構科目によって講義動画のクオリティに差があった印象がありました。

正直、経済学・経済政策と中小企業経営・政策はスタディングの講義では満足できなかったので、経済学は石川経済で、中小企業経営・政策はTBCの問題集で学習する方針に切り替えました。

のきの総学習時間:70時間

②スマート問題集

スタディング自作の問題集。

基礎講座・実戦フォローアップ講座1つに対して、大体10問前後の問題を用いて、講座で説明された論点の理解を確認できます。

比較的講座で説明された内容がそのまま問われる問題が多いので、シンプルに理解を確認することができます。

のきの総学習時間:100時間

③過去問セレクト講座

基礎講座の内容に関連する過去問をスタディングの方で選別して並べています。学習を始めたばかりの時はスマート問題集と比べるといきなりレベルが上がった気がして「過去問怖い」ってなった記憶があります。

のきの総学習時間:110時間

【いい点】

個人的な感想ではありますが、「合計で420点を取得するのに必要なものが盛り込まれた教材」という印象です。

そのため、私はそんなに分量がないので、2ヶ月くらいで大体教材をしゃぶり尽くすことができました。「スタディングはもういいかな〜」と思ったタイミングで実際の過去問で演習し始めましたが、特に安定して「7科目合計で」6割くらいは取れていたので、診断士学習の導入と最小の手間で合格という点では教材として優秀だったと思います。

タブレットやスマホを使ってオンラインで学習できるので、スキマ時間を使って学習しやすいという点も個人的に気に入っていました。電車や車での移動、会社の昼休み、ラーメン屋の行列に並んでいる時間等、「いつでもどこでも勉強中」は本当でしたね。

【のきの使い方】

診断士学習の始めるハードルを下げるために、最初は10分だけと言ったスキマ時間を積み重ねて一日累計2時間というようにスモールスタートをすることができました。

私は講義は1度見ただけで、基本的にはスマート問題集と過去問セレクト演習をひたすら回して知識や理解の抜け漏れがないようにしていく作業を繰り返しました。

第2位 中小企業診断士 最速合格のための1次試験過去問題集

価格:11,550円(税込)(7科目全部揃えた場合)

【内容】

特に説明不要だと思いますが、5年分の過去問と解説が収録された過去問題集。

のきの総学習時間:200時間くらい

【いい点】

個人的には「タテ解き」が好きなので、この形式の問題集の方が使い勝手がよかったです。(「タテ解き」が何かわからない方はこちらの記事を参照ください。)

過去問を年度ごとに解くことで、1問ごとにどのくらいのテンポで解いていけばいいのかわかわかります。

また、設問ごとに難易度がA〜Eの5段階で分類されているので、自分が間違えた時の深刻さを確認することができました。

【のきの使い方】

基本的には以前記事で書いた過去問大全(記事のリンクはこちら)に従った解き方になります。

過去問のダウンロード自体は中小企業診断協会の過去問のページ(リンクはこちら)からできますので、印刷するなり、タブレットにダウンロードするなりして活用していただければと思います。

第1位 LEC 1次全国模試

価格:11,000円(税込)(ステップアップ・ファイナル両方受験した場合)

【内容】

TACの模試は1回ですが、LECの模試は2回あります。(2020年度であれば4月と6月)

※ちなみに試験後にも問題を購入することができます。

7科目全部入りのパックもありますし、科目ごとに購入することもできるので、1次試験を複数年で突破されようとしている方も活用できると思います。

※2021年度の分は正規の日程での実施はどちらも終了しています。

のきの総学習時間:150時間くらい

【いい点】

2回あるというのが個人的な激推しポイントです。

また、中小企業経営は予備校が中小企業白書を読み解いて作成した新規問題を手に入れることができるので、模試の後は、試験直前まで使える問題集に早変わり。

【のきの使い方】

1回目は不完全でもいいのでとにかく受ければいいです。

結果に一喜一憂せず、受験後に自分の課題を真摯に見つめ直して次の模試や試験本番に備えればいいのです。

そして2回目の模試を受けたのちにも、1次試験まで最大限右肩上がりの成長曲線を描けるような学習方針を立てていきましょう。

因みに私の模試の結果は以下の通りです。

【ステップアップ模試結果】

経済:64,財務:60,企経:56,運営:68,法務:64,情報:44,中小:49 合計:405点(74位/281人)

【ファイナル模試結果】

経済:72,財務:84,企経:76,運営:74,法務:44,情報:68,中小:67 合計:485点(28位/528人)

ステップアップ模試を受けた後に自分なりに何が足りないかを分析して学習したことで、ファイナル模試で高得点を取ることができました(だと思っています)。

それとともに、私の経営法務と経営情報システムの点数は学習量に比例せず、当てにならないということがこれでよくわかりました笑

のきのつぶやき

【ランキング番外編〜過去問マスターについて〜】

道場12代目では割と人気のある過去問マスター。

私自身も使っていましたが、必須かと言われると個人的には若干疑問が残ります。

その理由は2点あります。

・10年分もやる必要があるのか?

・10年分も解く時間があるのか?

多数派ではない気がしますが、私は過去問は5年分解けば十分だと考える派です。

それ以上遡って、解く目的は400点前半から500点代に乗せるための学習が目的になる気がします。

ですので、時間のない方はとにかく5年分を回すのが私のオススメです。

最後に

さて、いかがだったでしょうか?

1次試験まで残り2ヶ月強のタイミングでオススメ参考書を語るにはやや気を逸した感はありますが、今回私がすでに学習を始められている方に伝えたかったことはどの参考書がいいということではありません。

ここまで来たら参考書をむやみやたらに増やしてはいけません。

大切なのはこれまで学習を進めてきて、自分が気に入ったテキストや問題集を信じて試験本番まで心中することです。

ここまで一緒に学習を進めてきた相棒を最後まで信じてあげましょう。

次回は2次試験の参考書について語ります。

例年、1次試験後に参考書を揃えようと思うと品切れになる事象が発生するので、今年1次を突破するつもりの方は参考書だけでも揃えておくことをオススメします。次回の記事が参考になるように頑張りますね〜♪

明日は、にのみです。生産情報システムの渾身記事第2弾! がんばるね!

では、また〜ノシ

私ものきさんと使っている教材が非常に似ていて非常に参考になります!(studyingを活用しています)

先日、ファイナル模試を受けて結果はあんまり良くはなかったですが、中小企業経営・政策は本番に近い出題がされていましたし、全科目復習を行うと自分の身になっているなと実感できますね!

本日の記事を見て、過去の模試も手に入れることができると知ったので、ステップアップ模試を購入しようか検討しようと思います!

有益な情報をありがとうございます!

ロムさん

コメントありがとうございます!

ゆるーく書いたつもりでしたが、参考になったようであれば幸いです。

過去の模試も科目ごとですが、購入できますので、お財布と相談しながら購入の意思決定をしていただければと思います。

引き続き頑張ってください!