学習ツール大公開+みんなの時間割

*:*:*

(Filmuyにて配信中:配信期間は未定も2次試験終了までを予定)

夏セミナーの2次試験対策ダイジェスト版無料配信動画はこちら(YouTubeが開きます)

2次試験対策 動画配信に関するお知らせはこちら

*:*:*:*:*

★もくじ★

【第1部】学習ツールからみた2次の学習

1.2次学習の基本セット(ファイル、ノート、参考書)

2.事例Ⅰ~Ⅲの学習ツール

3.事例Ⅳの学習ツール

4.まとめノートがそのままファイナルノートに

【第2部】みんなの勉強の時間割

1.平日がっつり(回転数重視):makino、かわとも、ブブ

2.平日がっつり(質重視):たっつー

3.平日さらっと:なおさん、ぐっち

4.スキマ時間を活用:かもよ、kskn

文字数:約3700字(写真や画像中心。リラックスしてお読みください♪)

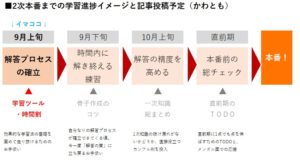

※参考までに、私の2次本番までの記事投稿予定はこちら。内容は変更になる可能性があります。また、学習進捗イメージはあくまでイメージであり、実際には個人差があると思いますのでご了承ください。

(以下、図はクリックで拡大します)

こんにちは!頑張るあなたの応援団☆かわともです!

今日は1次試験合格発表ですね。

10時ごろにj-smecaのサイトで発表される予定ですので、ぜひ結果をチェックしていただき、合否によって今後の戦略を立て直していただければと思います。

特に「落ちていると思っていたけど受かっていた!」という人は(去年のブブのパターン)、すぐにブーストをかけましょう。ブブの合格体験記はこちら。

また、「2次試験の解答プロセスを知りたい」「各事例の攻略法を確認したい」という方には、配信中の夏セミナー動画がおすすめです。

なおさんが懇切丁寧に解説した「80分の過ごし方」や、ぐっち、いよっち、ちこまる(仮)の渾身の事例Ⅰ~Ⅲ解説、ksknの事例Ⅳのバッサリ解説は参考になること間違いなし!

夏セミナー動画DLはこちらからどうぞ。

* * * *

さて本日は、前回に続きまたまた2部構成です。

第1部では「学習ツール面」に着目して、2次試験の学習の取り組みかたについて、具体的に解説します。

第2部は、夏セミナーはみだし企画。「1日の勉強の時間割」について、10代目のアンケートをもとにご紹介したいと思います。

では、いってみましょ!

【第1部】 学習ツールから見た2次の学習

1次試験終了から、はや1か月。自分なりに学習のスタイルを確立して「この方法ならいける!」と突っ走っている方もいるでしょうし、「とりあえず過去問をこなしてはいるけれど、イマイチ自分の身になっているか不安」という方もいると思います。

このパートでは、主に「イマイチ自分の身になっているか不安」という方のために、「日々の学習を必ず自分の血肉にする」、つまり「日々の学習の記録を簡単に振り返ることができ、重要なポイントをいつでも確認できる学習ツール」を解説しますね。

1.2次学習の基本セット

私が使っていた基本セットは以下の通り。以下、全て図はクリックで拡大します。

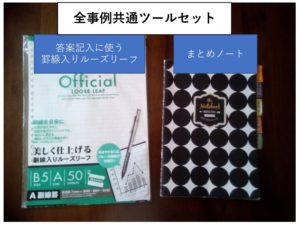

【全事例共通】

〇A5・薄手のまとめノート

…1次知識や重要なポイントをメモ

〇B5方眼ルーズリーフ

…セルフ模試の時の解答用紙として使用

【事例Ⅰ~Ⅲ】

〇解いたものを全てまとめるファイル

〇ふぞろい(合格答案、10年データブック。分冊したもの)

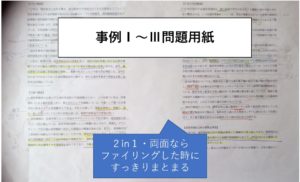

〇過去問と答案用紙を2in1・両面印刷したもの

〇A4の白紙

…骨子作成に使用

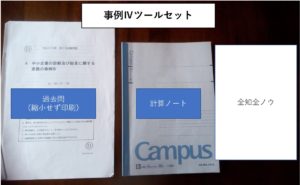

【事例Ⅳ】

〇A4計算ノート

…計算過程を記録

〇『事例Ⅳの全知識・全ノウハウ』(分冊したもの)

…普段の学習はこれのみ。

〇過去問を両面印刷したもの

…全知全ノウでカバーしていない問題や、1年分まとめてチェックしたいときに使用

※このほかにも模試、TAC演習も活用しましたが割愛

2.事例Ⅰ~Ⅲ:ファイリング

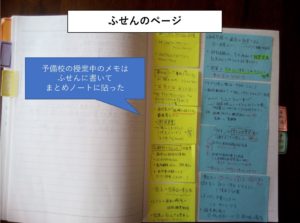

事例Ⅰ~Ⅲは、2in1で印刷した問題用紙を使って、色ペンやマーカーで印を付けながら解いていきます。解答骨子(下書き)は、試験本番の表紙ウラへの下書きと全く同じように、A4白紙に書き出していました。

9月上旬までは、これに加えて「解答プロセスの記録」(前回のブログ参照)と「解答の清書」も行いました。

解いた後は、ふぞろいで振り返りを行い、自分へのダメ出しなどを問題用紙や解答骨子に書き込みました。重要なポイントはノートにメモしました。

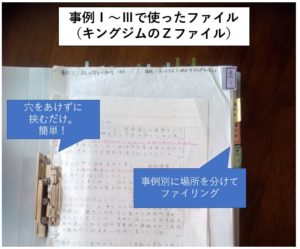

振り返りまで終了したら、問題用紙とA4白紙(=解いた軌跡)を全てファイリングしていました。愛用していたファイルは「キングジム フェイバリッツZファイル」。穴をあけずに簡単にまとめられて便利です。

このファイルを作っておくと、間違えたポイントなどを直前期に一気に見直すことができるほか、過去問2週目に入った時に、1週目で間違えたミスが克服できているかどうかも確認できます。

3.事例Ⅳ:専用ノート

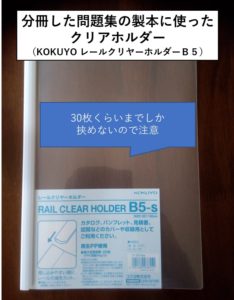

事例Ⅳは、全知全ノウを分冊したものを愛用していました。この参考書は出題分野ごとに問題がまとまっていますので、キリのいいところで破ります。破る方法は、こちらのブログが参考になります。アイロンなしでも、まあ破れます(私は力任せに破っていました)。糊の粘着力が強い場合は、清本テープは使わなくてもOKです。お好みでこちらのクリアーホルダーを使用しても。

分冊のメリットは、なんといっても重い本が軽くなること。また、直前期に「強化したい出題分野だけを持ち歩き、スキマ時間に何度も見直す」なんてこともやりやすいです。

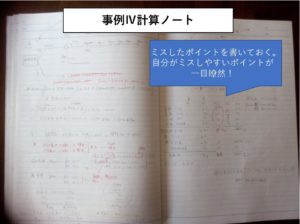

解くときは、専用の計算用ノートを使いました。事例ⅣはNPVやディシジョンツリーなど、計算過程をきれいに書く練習が非常に重要です。日々の学習で、ノートに分かりやすく計算過程を書くことが本番の得点に直結します。

解いた後の振り返りは、計算用ノートに自分へのダメ出しを記録し、重要なポイントはまとめノートにメモ。計算用ノートをパラパラ眺めると、自分の間違えやすいポイントがわかり、ミス撲滅に役立ちます。

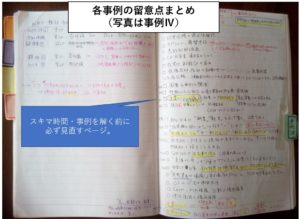

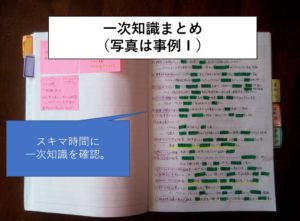

4.まとめノートがそのままファイナルノートに

まとめノートは、毎日気軽に持ち運べる「A5サイズ・薄手のノート」(seriaで購入)をセレクト。気になることを何でも記録するようにしました。

記録したことは、

〇ブログで得た情報(だいまつさんの事例Ⅲの極意の内容など)

〇使えるフレーズ

〇一次知識

〇フレームワーク(茶化など)

〇本番の自分へのメッセージ

などなど…。

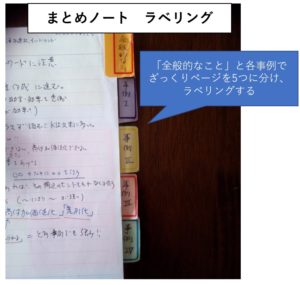

薄手のノートを、ざっくり5つに分けてラベルを貼ります。

「全体」「事例Ⅰ」「事例Ⅱ」「事例Ⅲ」「事例Ⅳ」

それぞれのテリトリーにどんどんメモしていきます。

きれいに整理して書く時間がなかったので、なんとなくの分類分けですね。

これを、スキマ時間や事例を解く前にざっと見直すようにします。すると、重要なポイントが効果的に身に着くようになります。また、試験当日のファイナルノートとしてそのまま使えて便利です。

ここまでが第1部、学習ツールパートをお届けしました♪

【第2部】みんなの勉強の時間割

続いて第2部は、10代目のみんなに去年の1日の勉強の時間割を教えてもらいましたので、ご紹介しますね。

第1部のツールといい第2部の時間割といい、がっつり解法というよりはHOWTOネタに興味が行っちゃうんですよね。。なんでだろ。

そんな話は置いといて。いってみましょ!

※以下、平日のみ円グラフを作成。時間帯は「大体こんなもんかな」と仮置きしたものです。

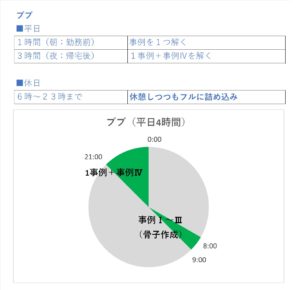

1.平日がっつり(回転数重視):makino、かわとも、ブブ

この3人は「骨子作成を中心に、とにかく量をこなすタイプ」。

◆makino◆

スキマ時間、刻んでますね~。夜に骨子作成して朝に解答記入以降をやっています。

◆かわとも◆

makinoと似ているのですが、行きの電車で骨子作成、帰りの電車で自己採点してます。10分程度の乗り換え時間でできる「きゃっしいの100字要約」はおすすめです。(リンク先の記事の一番下のほうにのっています)

◆ブブ◆

1次試験合格発表後からブーストをかけたブブさん。短期間で解答プロセスをモノにするべく、朝に骨子作成トレーニングをしています。グラフにはありませんが、休日の「6時~23時までフルに詰め込み」のあたりが壮絶です。。

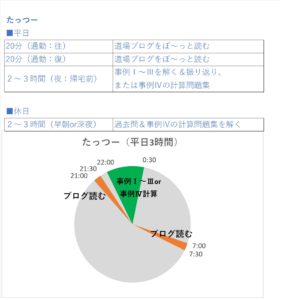

2.平日がっつり(質重視):たっつー

たっつーは平日夜にがっつり時間を割いていましたが、1の人たちのようにスキマ時間を活用するというよりも、じっくり腰を据えて事例に取り組んでいた「質重視タイプ」です。

◆たっつー◆

通勤電車では道場ブログで情報収集。夜はじっくりと事例に向き合うか、事例Ⅳの計算をしていました。超多忙な彼、もっと遅い時間帯に勉強していたのかも。。

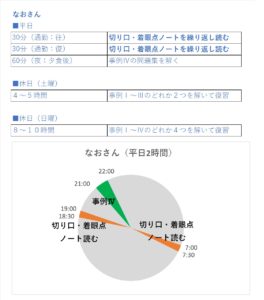

3.平日さらっと:なおさん、ぐっち

この2人は、平日よりも休日にじっくり取り組むタイプですね。

◆なおさん◆

なんと、平日は事例Ⅰ~Ⅲを勉強していません!これはこれですごい。その代わりに、通勤電車でまとめノートを繰り返し読んでいました。ここになおさんの事例攻略の秘訣がありそうですね。

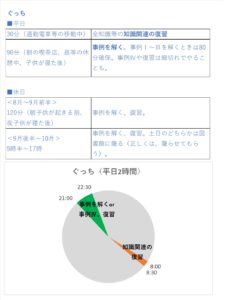

◆ぐっち◆

2年目のぐっちは、9月後半からブーストをかけていました。平日は90分と軽めに取り組んでいますね。

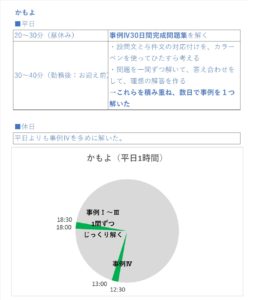

4.スキマ時間を活用:かもよ、kskn

この2人は育児との両立のためにスキマ時間を上手に使っています。

◆かもよ◆

かもよは1問1問じっくりと納得しながら取り組むタイプ。解答と復習のプロセスを細かく分けて、数日間かけて事例を解いています。昼休みは事例Ⅳをコツコツと。

◆kskn◆

彼も育児中心の生活だったため、お昼寝の時間とか夜に勉強していたそうです。決まったスケジュールはなく、まとまった空き時間ができたら勉強していたとか。「手を動かせない時間でも、どうすれば良い答案が作れるか、改善策を考え続けていた」とのこと。

* * * *

いかがでしたでしょうか? ツールや時間割など、ご自分のスタイルに合うエッセンスがあれば、ぜひ参考にしてくださいね。

Let’s パクってカスタマイズ♪

以上、かわともでした。今日も明日も、皆さんにとって良い一日となりますように!