【運営】発注方式総まとめ!

みなさん、こんにちは akiです。

akiです。

怒涛の7週間、答練の点数が思うように伸びず、苦戦している方もいらっしゃると思います。

私達執筆陣も、今は達観しているかのように勉強法など語っていますが、受験生時代にはみなさんと同じように悩んだり苦しい時期がありました

明けない夜はないですし、止まない雨はないです

心が折れそうになった時は少し息抜きして、まっすぐ前を見据えて少しずつ進んで行きましょう

さて運営WEEK4日目、今日は生産管理の中から発注方式をテーマとします。

定量発注方式や定期発注方式から始まり、様々な方式が登場して意外に混乱する分野かなぁと思います。

各方式を串刺して比較することで、その特徴を俯瞰的に捉えていただければ嬉しいです

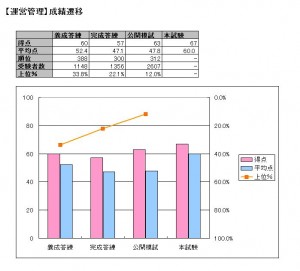

■ 成績の遷移 ■

まずは、受験生時代の成績から

運営管理は苦手意識があり、基本講義の際はどうしても気持ちが入らず、点数が伸びませんでした。

直前期には腹をくくり、相応の時間を費やしたため、公開模試の時点では大よそ合格レベルに達していることが分かります

続いて、発注方式についての具体的内容を見ていきましょう。

■ 主な発注方式 ■

運営管理で登場する主な7方式の概要は以下の通りです。

定量発注・定期発注(①②)では、発注点や発注量の詳細な定義が求められますが、それ以外は違いを把握できれば十分です

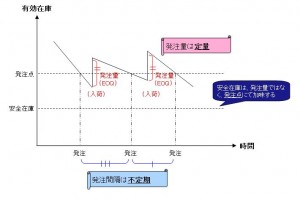

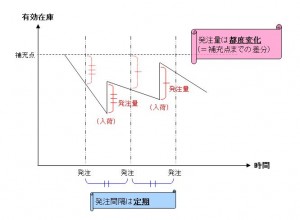

① 定量発注方式

有効在庫量が発注点に達した場合、常に一定量(経済的発注量:EOQ)を発注する方式。

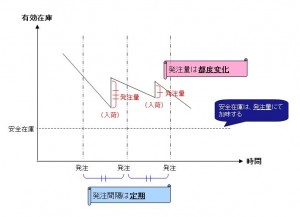

② 定期発注方式

一定の期間ごとに、その時点の需要予測分だけ発注する方式。

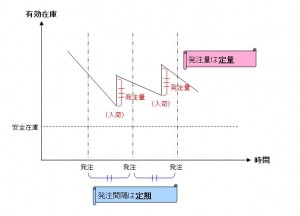

③ 定期定量発注方式

一定の期間ごとに、一定量を発注する方式。

④ 定期補充点方式

一定の期間ごとに、常に満タンになるように補充点までの差分を発注する方式。

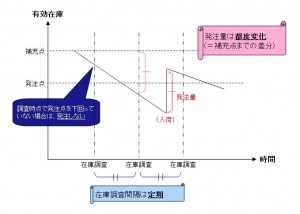

⑤ 定期発注点補充点方式

定期的な在庫調査を行い、有効在庫量が発注点を下回っている場合のみ、(補充点-有効在庫量)分を発注する方式。

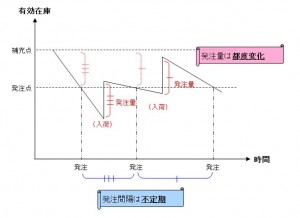

⑥ 発注点補充点方式

有効在庫量が発注点に達した場合、(補充点-有効在庫量)分を発注する方式。

⑦ ダブルビン方式

同容量の在庫が入ったビン(=容器や箱)を2つ用意しておき、一方が空になり他方を使用し始めた際、一方のビンの容量を発注する方式。

発注点がビンの空き容量であるだけで、定量発注方式と同じ原理。

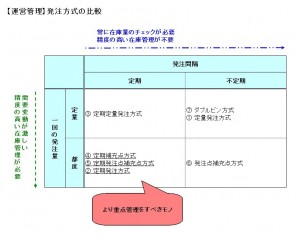

■ 発注方式の比較 ■

次に、①~⑦の各方式を比較しながら見ていきましょう。

ポイントとなるのは、いつ(定期/不定期)・どれだけ(定量/都度変化)発注するのかです

定期/不定期・定量/都度変化の違いから、対象となる材料がどのような特性を持つのかを捉えることも重要です

■ まとめ ■

多種多様な発注方式、その違いは整理できましたでしょうか

このように似たような多くの事象を整理するには、本質的な要素(この場合は発注時期と発注量)を抜き出して比較することが有効です

対象範囲の広い運営管理ですが、事象を整理するということを意識して暗記を行っていくと良いと思います

(2次試験でも、この考え方は大いに役立ちます!)

ではまた来週お会いしましょう

by.aki