【2次学習スケジュール】ヒロちゃんの350時間

☆☆☆☆☆☆☆

皆さんおはようございます。

ヒロちゃんです。

あっという間に8月も終わりを迎えようとしていますね。

ホント、光陰矢の如し。

「もう8月が終わってしまうというのに… この期に及んで何をすれば良いかはっきり決まっていない…」

そんな不安を抱えている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

本日はそんな人の為に、私の去年の学習内容を参考までにご紹介します。

2次試験まで短期決戦です、

是非今月中には学習の方向性を決めていただいて、

本試験まで迷いなく突き進んでもらいたいなと思います。

さてさて、

私の学習内容には、今思えば8月、9月、10月とそれぞれの月で特徴がありました。

- 8月は敵(2次筆記試験)を知ることを念頭に、己の課題抽出に重きを置く。

- 9月からは事例ごとに濃淡をつけた取組みを行う。

- 10月は9月の取組みを踏襲しつつ、より実戦想定しながら愚直に過去問と向き合う。

ざっくり言うとこんな感じですが、詳細については今からご説明いたしますね。

※本日ご紹介する学習内容以外にも実際には都度学習計画の見直しを行っていました。

短期決戦だからこそただガムシャラに頑張るばけでなく、PDCAを回しながら取り組む事が必要です。

8月

8月、1次試験翌日からが私の2次対策のスタートと言っても過言ではありませんでした。

それまでの2次試験対策実績としては、数事例解いたことがある程度でした。

なので、

まずは情報収集をSNSやネット経由で行いました。

そうすると

ふむふむ

こんな感じの教材(書籍)が学習材料として王道なのか。

- ふぞろいシリーズ

- 予備校の演習問題

- 予備校の模試

- 全知全ノウ

- 中小企業診断士2次試験 事例問題攻略マスター handys97著

- 事例Ⅳの全知識&全ノウハウ

- 30日完成!事例Ⅳ合格点突破計算問題集

- 意思決定会計講義ノート(通称イケカコ)

- 岩崎尚人著の論文

- スモールビジネス・マーケティング 岩崎邦彦著

- 本田康男著の論文

- 支援団体の勉強会

- 予備校のクラスメートとの勉強会

- 支援団体のブログ(道場ブログとかね!!)

- 中小企業診断士協会のHPから過去問問題をダウンロード

- AASのHPから過去問解答用紙をダウンロード

- 通勤講座の音声解説

- 日経新聞の春秋要約

これら2次対策向けの教材のほとんどネット経由、主にアマゾンで購入出来るのでどんどん即ポチしまくりました。

そして、自分の中でこれら教材の提供価値を考えてみました。

例えばふぞろいシリーズでいえば、ふぞろい独自の採点基準を過去問を解いた際の自己採点に使ったり、フィードバックに使ったりしました。これは特に事例Ⅰ~Ⅲにおいて役立ちました。

また、試験委員の著書や論文を読むことは、作問者の気持ちをトレースすることにより解答の方向性を掴むことが出来る(と思う…多分…)と考えました。

このように自分にとって何が優先順位の高い学習内容なのか、時間が限られているからこそ吟味しました。

結果的には上記の赤字の教材に取り組みましたが、良かったと思ってます。

教材選びで大切なことは自分に合うか合わないかということです。

他の人にとっては良い教材も、自分にとってはあまり効果が期待出来ないことなんてザラにあると思います。

どうかこの教材(相棒)の選定を最重要と考えて取り組んでくださいね、これが合否を分けると言っても過言ではないのですから。

さて、8月も終わりに近づいていますが、皆さんも過去問を何年分か解いてみたり、予備校の講義を何回か受けてみたりしたなかで、なんとなく巷で言われていることが実感できたのではないでしょうか?

そうです、

事例Ⅰ~Ⅲと事例Ⅳは全く別モノなんです!!

事例Ⅰ~Ⅲの攻略法は概ね似たようなモノです。企業の経営理念を頂点に、経営環境→全体戦略→各機能戦略(人事組織or販売マーケor生産管理・統制)というレイヤーに沿って聞かれたことに応えるという感じです。

一方事例Ⅳに関しては極論言うとあんまりその流れが関係ありません。重要なのは、経営分析やCVP分析など各テーマの知識と、些細なミスも犯さない計算力になります。

このことから私は自身の財務に対する実力も含めた判断として、9月からの学習計画を立てました。

9月

さて、8月の教材選定など試行錯誤の日々を過ごしたのち、

9月からの学習計画をどのようにしたかというと……

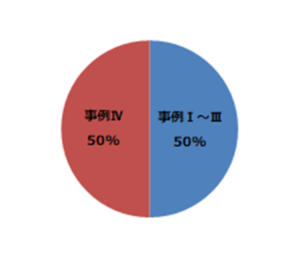

事例Ⅰ~Ⅲと事例Ⅳの学習時間は半々の配分にする!!

ということに決めました。

そして学習方法については以下のように決めました。

事例Ⅰ~Ⅲ

①過去問実施。

②ふぞろい・事例攻略マスターで自己採点・合格圏内解答の導出方法を身に着ける。

③不足する1次知識は全知識・全ノウハウでインプット。

基本的にこの繰り返しです。

この合間にブログ読んだり、書籍読んだりしました。

事例Ⅳ

事例Ⅳの全知識&全ノウハウを5回転→30日完成!事例Ⅳ合格点突破計算問題集を5回転。

という感じでアホみたいにこの2教材を何回転も行いました。この合間に過去問をちょいちょい解いたりしていました。

いかがでしょうか?

シンプルな学習内容ですね。

でもこのくらい単純なほうが、限られた時間を有効活用できるのは、と思います。

実際当時は、

事例Ⅳに関しては徐々に頭だけでなく体に解法が染みついてくる実感がありましたし、

事例Ⅰ~Ⅲに関してもこれまた徐々にですが、各事例の特徴が見えてきたかなという手ごたえがありました。

10月

10月は直前期ということで本番を想定した学習方法にギアチェンジしていった感じです。

インプットの量を減らし、アウトプットに重きを置いた取り組みに変わっていきました。

9月と違った取り組みで言えば、

- タック事例Ⅳオプション講座(所要日数2日)

- AASの直前合格判定合宿(所要日数2日)

- 1人2次試験(所要日数1日)

てなことをやりました。

タック事例Ⅳオプション講座(所要日数2日)

大手予備校であるタックのサービスである事例Ⅳオプション講座では、事例Ⅳの出題されるであろうテーマを網羅的におさらいしてくれるので、総復習として役立ちました。

また、大勢の受験生(ライバル)たちを目の当たりにすることも出来るのでモチベーション向上にもつながりました。

AASの直前合格判定合宿(所要2日)

2次専門の予備校AASの名物講座です。土日合計で20時間くらい缶詰状態でAASオリジナル事例問題に取り組み、当日すぐに採点と解説講義をしてくれる為、理解がとても進みました。

ここで得た「解答するとき因果関係をしっかり構築すること」という学びは本試験でも愚直に実行したところ、解答に安定感が生まれたと思います。

1人2次試験(1日)

文字通り1人でお初の過去問を1日4事例解くという、ただそれだけです笑。

でも単に4事例解くだけではありません、徹底的に本番を想定することがポイントです。

- 前夜はもちろん早めに就寝。

- 日時は本番と同じ日曜日で同じ時間割(事例1開始時間は朝9時50分)

- 場所は本番の立教大学と近いタック池袋校自習室

- 間食、昼食なども本番想定したもの

- わからない問題出ても絶対手を抜かない(これが一番大事)

て感じです。これが功を奏したか、本番はそんなに緊張しませんでした。

日頃の学習態度から実戦を意識することは非常に重要です。

どんなに知識があっても、文才があっても、本番で結果が出せなければ意味がありません。

そして練習で出来ないことは試合でも出来るわけがありません。

そういった意味では一見滑稽に思える私の取り組んだ1人2次試験は決して間違ってはいないのかと思います。(まぁ1人でやらなくても予備校の模試でいいのでは?)

そんな学習計画を送ったヒロちゃんの試験結果は…??

さてさて、

そんなこんなで何とか勝負出来るレベル(と勝手に自分で思い込んでいた)に、試験当日までに仕上がった私の試験結果はというと、

驚愕の事例Ⅰ~Ⅳ合計240点でギリギリ合格というある意味コスパの良い結果を収めることが出来ました。

正直、本番までにやりきった!!という感じではありませんでした。

もっと過去問を解いて型を定着させて、もっと必要知識を頭に染み込ませて、もっと事例Ⅳ用に計算問題に取り組んで、もっと…もっと…

と、あと2倍くらいの学習時間が欲しいくらいでした。

しかし当たり前ですが、私も含め受験生全員時間は限られています。その限られた時間でどうすれば240点を稼げるか?どんな問題が出ても安定感が出せるか?そう言った課題に対して、まぁまぁ筋の良い学習計画が計れたと手前味噌ですが思っております。

最後に、事例(過去問など)を解いた後の復習時に気を付けたポイントについて、

以前道場ブログで要望コメントをいただいていましたので、私の意見を端的にお伝えします。

●全体像をとらえた解答になっているか?→どんなに素晴らしい提案でも、理念や経営戦略に沿っていなければそれは間違った方向性となります。

●問題もしくは改善策などに優先順位がつけられているか?→2次試験問題はとてもうまく出来ており、与件文内に解答で使えそうなキーワードが複数散りばめられています。文字制限のある中でいかに優先順位の高いキーワードが盛り込めるかが重要となります。

●因数分解して抜け漏れが発生していないか?→例えば、強みを答えろと言われて営業面の強みだけを答えては不十分です。他に生産面や財務面など多面的な切り口で解答しなければ合格点には届きません。

このようなポイントを意識しながら、ふぞろいシリーズなどを参考に自分の思考プロセスを構築していった感じです。

いかがでしょうか?

昨年の私の2次学習を振り返ってみました。

もし、

また2次筆記試験を受けることになった!!

そうなったとしても、私は去年とほとんど同じ学習方法を取ることでしょう。

そう思えるほど自分に合った学習方法でした。

皆さんも是非自分に合った学習方法で最後まで走り抜けてください。

本日は以上です!

明日のブログは、ゆうの事例Ⅳ攻略法です!!

絶対読まないと損ですよ!!