【二次試験】型で・多面的に・キーワードで書く<書き方>

お疲れさまです、そのです。

先日こんなニュースがありました。

以前から度々メディアに登場していた被災地生まれの犬じゃがいも。皆の期待を背負って災害救助犬を目指していた、とても愛くるしい犬さんです。頑張っている姿が印象的で、私もずっと気になっていたのですが、中々試験に通らなかったのです。(涙)

そして今年、足かけ5年、11回目の挑戦で見事合格を果たしました!

嬉しいですね~。

改めてじゃがいもから、努力し続ける勇気を貰ったようです。

我々も頑張りましょう!

さて、今回からは、二次試験を[読み方][考え方][書き方]という切り口で押さえるべきポイントを挙げてみたいと思います。本来の順序は[読む]→[考える]→[書く]ですが、訓練する順番は、[書く]→[考える]→[読む]が良いかなと思います。色々な方々に聞いてみると、この順番で即効性があるというご意見が多いようです。

ということで、今日はまず[書き方]について一緒に考えましょう!

一部8月11日の道場夏セミナーの繰り返しになりますがご容赦下さいませ。

二次試験は論述試験ですが、そこには

個性は要らない・文才も要らない・高度な専門用語も要らない

そんな試験です。つまり、合格する解答は誰にも作成できます。

大人になって学んだ面倒な言い回しは一切必要ありません。

中学校英語の構文レベル

くらいの解答がちょうどいいと思います。日本語よりも英語がいいです。

Yes, you can!(あれ?)

具体的に見ていきましょう。

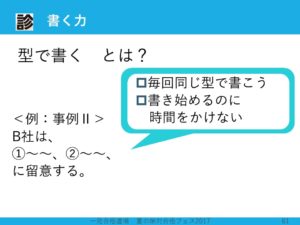

<型で書く>

★設問文をよく読み、解答欄の冒頭は聞かれた内容のオウム返し。

〈例〉

Q:どのような理由が考えられるか、100字以内で答えよ。

→A:理由は、①・・・為、②・・・為である。

Q:どのような点に留意すべきかを120字以内で助言せよ。

→A:留意点は、①・・・事、②・・・事、③・・・事である。

※為、事、など並べるとちょっと鬱陶しいですが、書きやすく、間違いではありません。まずはこの五月雨式解答から書けるようにすると、ペースも掴めてくると思います。

◎応用編

・オウム返しで書きにくい時は、A社は~、B社は~、と、相手を主語にして解答を始めると書きやすい時もあります。

英語で言えば単純に、‟What should they do~?”と聞かれたことに‟They should do~”と答える分かりやすい返し方ですね。

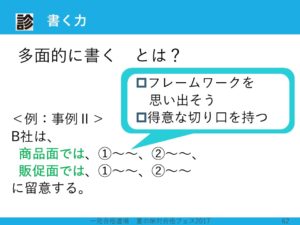

<多面的に書く>

★設問文に対しては、複数の切り口で解答してあげましょう。

〈例〉

Q:B社はどのような点に留意すべきか。

→A:商品面では①・・・、②・・・、販促面では①・・・、②・・・に留意する。

指定された文字数には、問題作成者の意図があります。100字なら2~3つ、120字なら3~4つの要素くらいは入って来るかな~という期待があると思います。(もちろん設問の出し方によって一概には言えませんが)

特に字数の多い時(160字や200字など)で自由回答を求められるような問題の時は、自分で複数切り口を設定しないと書き始められません。

◎応用編

・①、②、③と並列にするほかに、結論を述べ、具体例に展開する書き方などもあります。多面から、少し多層を取入れた書き方です。

〈例〉

→A:留意点は、・・・である。具体的には、①・・・、②・・・を行う。

・絶対に書くべき要点が①②まで見つかり、字数に余裕がある時、場合によっては③を無理やり書くよりも、事例によりそう「まとめ」の言葉で締めると説得力が増す時があると思います。盛り込みすぎない事も大事です。

ところで多面的な解答が求められるというのは、実際のコンサルティングに必要な要素だという事なんでしょうね。特に事例の社長とは初めて会う訳で、最初の診断で一つの答えをクドクド説明しても、聞いてる側からしたら釈迦に説法だったりして。

まずは「社長、こんなのも考えられるけどどうする?」と、意思決定をする材料を複数案提示してあげたほうが良いのかなと思います。

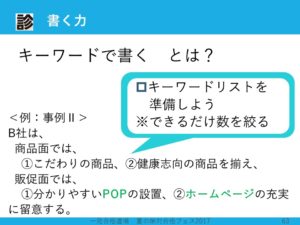

<キーワードで書く>

★二次試験の解答で使いやすい頻出用語をあらかじめリストアップしておくと効果的です。

あなたのソリューションの引き出しですね。

皆さんとキーワードの話をしていて思いましたが、誤解が生じることが時々あるようです。

二次試験における「キーワード」の意味は、

1、予件文の中の重要なワード、

2、あらかじめ準備しておくと良いワード

と、使われ方が違います。ここでは2のほうでお伝えしています。

事例Ⅰでは、権限委譲、成果主義の評価制度、研修の実施とか・・・

事例Ⅱでは、イベント実施、ホームページ活用とか・・・

事例Ⅲでは、マニュアル化、外段取り化とか・・・

事例Ⅳでは、借入金返済とかです。

キーワードリストを準備するには、過去問の模範解答から抜き出す、ふぞろいを利用する、などの方法があります。私はM〇Cの教材を活用していました。費用はかかりますが、効率と正確さは抜群です。

気を付けるポイントは、キーワードリストはなるべく数を絞ることです。

本試験中の、緊張した精神状態でパッと引き出せる知識はそれほど多くは期待できません。ご自分の中で定番中の定番、というキーワードを用意し、問題を解く際にもその選抜メンバーを繰り返し登場させて、安定した解答が書けるようにしましょう。

番外編:写経をするかどうか

これは賛否両論ありますが、道場メンバーや、周りの方では「写経した」という方が多いかもしれません。否定派は激しく全否定しますね。ちなみに私はやりませんでしたが、受験生の状況によっても違うのかな~と思います。

今日は[書き方]のお話をしましたが、ただ書けば受かる試験じゃないので、写経するとしても、考えながらやらないと効果が無いと思います。

オススメ(折衷案?)ですが、問題を解いてみて、どうしても分からなかった設問は、模範解答を読むだけではなくきっちり書き写してみるのは効果的だと思います!

二次試験は色々なアプローチの仕方がありますから、初めての方はご自分に合った方法を選んで、やってみて、ダメだったら変えて、試行錯誤してみてください。

既にやり方が定着している方は、あとは自信を持って突き進んで下さいね。

大丈夫、あなたは、ぜ~~~ったい合格しますから!

そのでした。

。:*:★道場夏セミナーin大阪のお知らせ★:*:。

一発合格道場 夏の絶対合格フェス2017

〜2次試験の壁を乗り越えろ!〜

□ 開催日時:2017年08月26日(土) 13:30~16:45

□ 会場:大阪市立中央区民センター(堺筋本町駅 徒歩2分)

□ 定員:15名(先着順)

□ 参加費:1000円

☆道場メンバーの「壁」とその乗り越え方を紹介しながら、

こじんまりとした大阪セミナーらしく

個別相談の時間を多くご用意しています。

★ただいま受付中★

詳細はこちら。