【財務会計】ポートフォリオ理論で分散投資を学ぶ by Takeshi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

はじめに

Hello, DOJO!

みなさん、お金持ちになりたいですか?

僕たちの人生で、お金は必需品です。

診断士試験でも、受験費だけでなくテキスト代や予備校代など、合格するために多額の出費が必要です。これらの出費は合格するための投資として、合格後の補助金申請などで回収したいと思っている方も多いのではないでしょうか。その考え、非常に素晴らしいです!

でも、心の底でこう思っている人は絶対いるはずです……

仕事せずに、もっと楽にお金持ちになりたい!

憧れますよね、不労所得!

私たちが身近にできる不労所得は、そう、投資です。株式、不動産、金など、様々な投資があります。すでにバリバリ資産運用している方も多いのではないでしょうか。

投資ってちょっと怖いな…

そもそも診断士ブログで書く内容?

中小企業と個人では金額の規模が違うものの、「将来的な利益を得るための手段」としての投資の考え方は同じです。せっかく診断士試験で財務・会計について学んでいます。その知識を補強しつつ、自分のための投資に活かしてみてはいかがでしょうか?

今回は、投資をする際に役立つ、ポートフォリオ理論について解説していきます!

注意!

この記事は知識を整理するための記事です。特定の投資方法、銘柄などには一切言及しません。

ポートフォリオ理論とは

ポートフォリオ理論とは、複数の投資先(株、不動産など)に投資することにより、一つの投資先に集中投資する場合と比べてリターンを大きく変えることなくリスクを軽減させることです。

「卵を一つのカゴに盛るな」という投資の格言があります。卵がすべて一つのカゴに盛られていたら、カゴを落とした瞬間にすべての卵が割れてしまいます。しかし、卵をいくつかのカゴに分けておくと、一つのカゴを落として卵が割れても残りのカゴの卵は無事になります。

投資においても「一つの投資先に集中投資せず、複数の投資先に分散すべき」という教えが説かれています。これを数値的に説明したのが、ポートフォリオ理論です。

まずはリターンとリスクを正しく理解したうえで、ポートフォリオ理論のメリットについて解説していきます。

リターンとリスクを復習!

投資では、リターンとは得られる利益の期待値(期待収益率)、リスクとはバラつき(標準偏差)のことを言います。

リターンは比較的分かりやすいですね。期待収益率が大きい方が、良い投資先と言えます。

リスクはどうでしょうか。少しかみ砕くと、「リターンに対してプラスマイナスの振れ幅がどれだけ大きいか」を示すのがリスクです。リターンが同じ場合、リスクが小さい方が良い投資先と考えることが多いです。

投資においては、いかに儲けるかだけでなく、いかに損しないかも重要な考えになります。損失については、リスクとリターンを用いて、以下のような式で損失の最大値(=収益率の最小値)を計算することができます。

収益率の最小値 = リターン(期待収益率、%) ー リスク(標準偏差、%)

例えば、リターンが3%、リスクが10%の投資先があったとします。

この時、リターンだけを見て「100万円投資すれば必ず3万円の利益が出る!」と考えると、痛い目に遭います。せっかく投資したのに、投資分よりも少なくなる可能性だってあります。

100万円が93万円に減っちゃった…

どれだけの損失が生じる可能性があるか、先ほどの式を使ってみましょう。収益率の最小値は、

収益率の最小値 = 3% ー 10% = -7%

となります。つまり、この投資先に投資しても、100万円が93万円に減ることは十分ありうるのです。

一方、リスクはプラスに寄与することもあります。この場合、収益率の最大値=リターン+リスク=13%となります。

100万円が113万円に大幅アップ!

投資を怖いと思う人は、せっかく投資したのにマイナスになるのが嫌という考えを持っていることが多いです。

しかし、投資をすることでどれだけのプラスの期待値(リターン)があり、仮にマイナスがあったとしてもどの程度か(リターン ー リスク)を、まずは正しく理解することが重要です。

一般的に使われるリスクと意味が少し異なることに注意!

注意!

リスクとして使われる標準偏差は、実際の投資世界では万能ではありません。正規分布に従う場合、収益率の最小値より実際の収益率が低くなる可能性は約16%、6年に1回くらいの確率で発生します。「大暴落が怖いから投資しない」という人は、これを見てさらにやりたくなくなるかもしれません。

気持ちはわからなくもないですが、リスクばかり恐れてリターンを軽視してしまうのも考えものです。どちらも自分のリスクへの許容度に合わせて、投資先を行うべきか判断すべきではないでしょうか。

2つの投資先を組み合わせた場合のリターンとリスク

これまでは一つの投資先のリターンとリスクについて考えてみました。しかし、これはまだ卵が一つのカゴに盛られた状態です。

複数のカゴに盛るとリターンとリスクはどのようになるでしょうか?今回は、2つの会社へ株式投資することを考えてみます。

わが社は安定性が魅力だよ

売上拡大中だわ♡

それぞれの会社のリターン(期待収益率)とリスク(標準偏差)は以下の通りとし、一方の収益がもう一方の収益に影響を与えないものとします(相関係数ゼロ)。

| リターン (期待収益率) | リスク (標準偏差) | |

| (株)一発合格道場 | 2.0% | 15.0% |

| スマ子(株) | 5.0% | 20.0% |

2つ以上の資産を組み合わせのことをポートフォリオと呼びます。

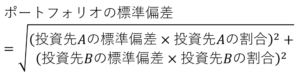

それぞれの会社株式を分散して投資したとき、ポートフォリオの期待収益率と標準偏差も変化します。なお、ポートフォリオの標準偏差は以下の式で求めることができます。(令和4年度1次試験財務・会計 第15問で出題!)

| (株)一発合格道場 投資割合 | スマ子(株) 投資割合 | リターン (期待収益率) | リスク (標準偏差) |

| 100% | 0% | 2.0% | 15.0% |

| 75% | 25% | 2.8% | 12.3% |

| 50% | 50% | 3.5% | 12.5% |

| 25% | 75% | 4.3% | 15.5% |

| 0% | 100% | 5.0% | 20.0% |

この表を見ると、(株)一発合格道場への全額投資と比べると、スマ子(株)にも投資を分散した方がリターンが大きくなっているのにリスクが小さくなっています!つまり、冒頭の説明の通り、ポートフォリオを組んで分散投資した方がより良い投資になっていることが言えます。

ポートフォリオ理論と効率的フロンティア

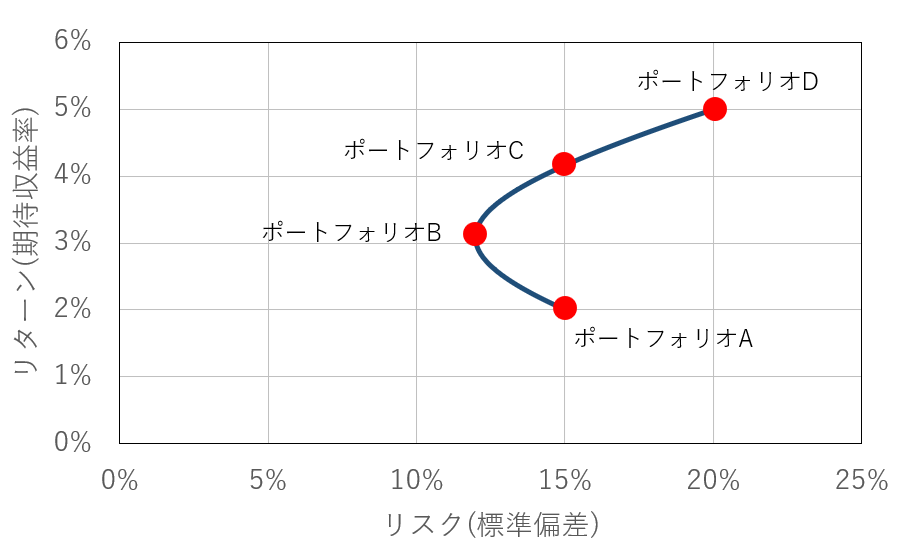

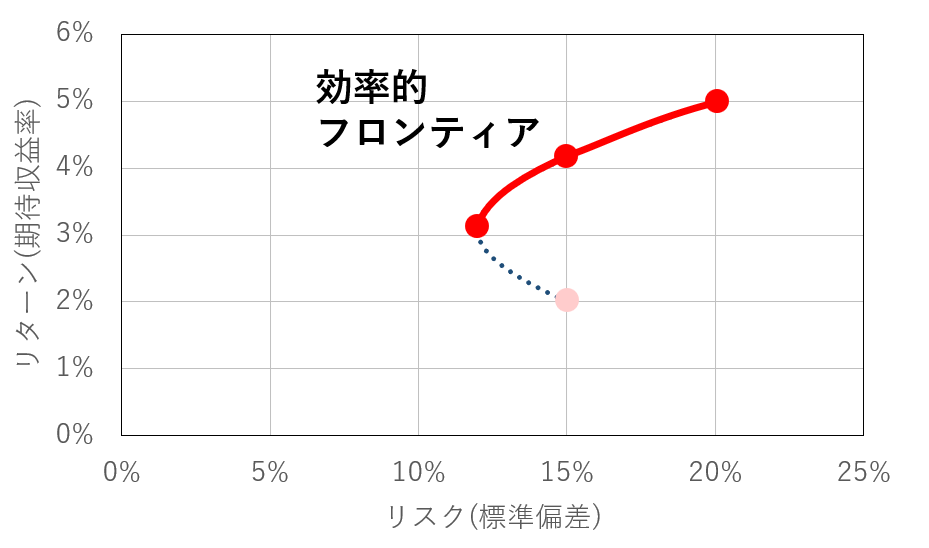

2つの会社投資割合に応じた期待収益率と標準偏差をグラフに描くと、あのCの形をした曲線が完成します。今度はこのグラフで詳しく見ていきましょう。

ポートフォリオAとBを比べると、Bの方がリターンが大きく、リスクが小さいです。つまり、Bの方がより優秀なポートフォリオと考えられます。

またポートフォリオAとCでは、リスクが同じにもかかわらず、Cの方がリターンが大きいです。したがって、Cの方が優秀なポートフォリオと考えられます。

このようにして投資割合を変化させることでポートフォリオを組むことができます。この時、同じリスクでリターンが大きい方、つまりCの上部のみを結んだ曲線のことを効率的フロンティアと言います。

一度前章を思い出して収益率の最小値を計算してみましょう。それぞれのポートフォリオで比べると、下の表の通り、Aと比べてBやCの方が収益率の最小値が大きく、より良さそうな投資と言えそうです。

| 収益率の最小値 | リターン (期待収益率) | リスク (標準偏差) | |

| ポートフォリオA | -13.0% | 2.0% | 15.0% |

| ポートフォリオB | -8.8% | 3.3% | 12.1% |

| ポートフォリオC | -11.8% | 4.2% | 15.0% |

| ポートフォリオD | -15.0% | 5.0% | 20.0% |

このように理論的に頭に入れていくと、分散投資をすることのメリットも理解できるのではないでしょうか。

実際の投資ではもっと多くの投資先を組み合わせてポートフォリオを作成します。

しかしリターンとリスクの考え方は、投資先が2つの場合と変わりません。

1次試験での出題例

ポートフォリオ理論は、1次試験の財務会計に毎年出題されています。

出題実績(1次試験 財務・会計)

令和4年度 第15問、第16問

令和3年度 第20問

令和2年度 第22問

令和元年度 第13問、第15問

計算問題が出題されることも多く、苦手な受験生も多いのではないでしょうか。

財務会計は似たような問題が出題されることが多いため、論点ごとに複数年解いてみること(いわゆるヨコ解き )をオススメします!

)をオススメします!

最後に

以上、ポートフォリオ理論について解説しました。

企業においても、一つの事業に集中投資するのではなく、複数の事業に分散投資することでリスクを小さくするという考え方が取られています。中小企業でも、新規顧客の開拓や設備更新を検討する際にポートフォリオ理論が利用されることがあります。

企業でも当たり前に投資が行われ、個人でも投資のハードルは以前と比べても非常に低くなっています。

自分の将来を考えるため、勉強の傍らで投資について考えてみてはいかがでしょうか。

あ、もちろん一つの会社に全額投資は絶対ダメですよ!

分散投資してリスクを下げ、安全・安心な資金計画を!

明日はさや姉の出番です!

明日は番外編。

診断士に合格してからの活動について書くね!

巻末ゴゲン講座 第5回

巻末ゴゲン講座とは、診断士試験のカタカナ用語の語源を解説するミニコーナー。

一発合格道場 Takeshi 著

受験生の長期記憶に貢献することを目的とする。

ポートフォリオ(portofolio)は、イタリア語のportafoglioが語源だそうです。Portaは「運ぶ」、foglioは「書類」が由来です。ポートフォリオは「複数の書類を運ぶケース」のことを指していたようです。そこから転じて、「書類一式」を意味するようになりました。経済以外にも、芸術・教育分野で一般的に使用される単語です。

今日の語源はこちら!

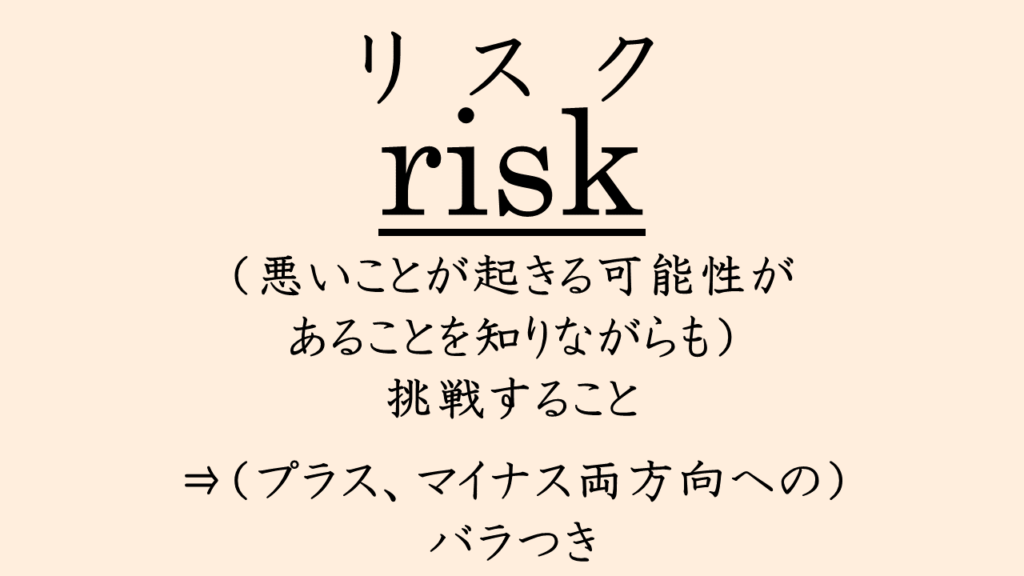

リスク(財務・会計)

リスクとは、投資におけるバラつきのことである。

今回の単語は、珍しく本編と関連のある単語です!

日常的に使われるリスクは、危ないもの、マイナスの影響を与えるものというイメージが強いです。しかし、投資においてはリスクはバラつきのことを言い、マイナスとプラスのどちらの意味も取りません。なぜ、リスクという単語が使われるのでしょうか?

語源 Risk

Riskは、英語では「悪いことが起こる可能性」を意味します。dangerやhazardと並び、マイナスのイメージが強そうです。

しかし、別の意味もあります。「(悪いことが起こる可能性を知りながらも)挑戦すること」です。この単語の語源は、古代イタリア語で「勇気を出して航海に出る」を意味するriscareです。

昔は航海に出ることは今よりもはるかに危険で、船や財産を失う可能性がありました。しかし、その可能性を知ったうえで、航海先で得られる利益を得るために果敢に大海原に挑戦する人々もいました。航海することで想像以上の利益を得ることだってありました。

そこから転じて、プラスの方向にもマイナスの方向にも分からないことに投資するという文脈で、リスクという単語が使われるようになっています。

航海と聞くと某海賊漫画が思い浮かびますが、あれはリスク取りすぎですね…

マイナスになることを恐れるだけでなく、大幅なプラスになったときの喜びを求めて、昔も今も人々は挑戦し続けているんですね!診断士試験も同じで、不合格というリスクがありながらも、合格、そしてその先の活躍という大幅なリターンのために挑戦することが重要だという教訓になりそうです。

次回もお楽しみに!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

記事へのコメントについて

記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!

執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。

※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。

※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。

表向きは”経済の勉強をするため”、でも心の内は”株主優待が欲しい”という理由で、10年近く前から株式投資をやっております。

ただ、株式投資は中小企業診断士の勉強をする上で有益なツールだと今は思っています。

・財務諸表などを読んだりPERやROEなどの指標を比較するなど「財務・会計」で役立つ

・企業のHPにアップされているIRを見ることで、「企業経営理論」に役立つ

・不祥事のニュースがあれば、「経営法務」に役立つ

・日経平均株価や円相場など「経済学」に役立つ など

ただ、株で損失が出れば高い勉強代になってしまうのがネックです(笑)

じょにーさん、コメントありがとうございます!

(春セミナーへのご参加もありがとうございました)

投資は自分のお金を出しているという意識がはたらくので、企業や社会への関心がより強くなりますよね。

投資は診断士の1次試験だけでなく、2次試験でもかなり役に立つものだと考えています。

その中で事例IVの財務諸表問題はもちろん、事例IIのマーケティングなどにも活かせるような気がしています。

例えば”株主優待”一つとっても、

・BtoC企業なら、自社製品を使用してもらうことによる愛顧向上、ロイヤリティ強化

・BtoB企業なら、知名度向上、新規顧客開拓

というように、各企業の戦略が見え隠れしているのではないでしょうか。

試験で出題される中小企業は非上場企業が基本なので直接的には役立たないかもしれませんが、

企業の成長の鍵となるワードを複数発見できれば、さらに勉強に役に立つと信じています。

実際に投資をする際は、業界が偏らないように複数企業に分散することで、リスクを抑えていくことが重要ですね。

引き続き、じょにーさんの合格に向けた勉強を応援しています!